Приложение

Панэллинские святилища

По определению «панэллинские» («общегреческие», но не обязательно только греческие) религиозные святилища, из которых наиболее важными были те, что находились в Олимпии и Дельфах, имели характер скорее межгосударственный, нежели полисный. Однако полисы ни в коей мере не скрывали своей особой политической идентичности, когда их представители собирались вместе, группами или по отдельности, официально или неофициально, чтобы осмотреть или использовать мистические, поистине святые места. В Олимпии, например, одиннадцать городов, в том числе Сиракузы и Византий (Массалия то же самое сделала в Олимпии), воздвигли сокровищницы, чтобы обозначить свое присутствие на этом куске общегреческой земли и оставить там свой знак, а также чтобы разрекламировать себя или по крайней мере собственное представление о себе в недружной семье греческих полисов. В Дельфах (возьмем классический пример) Спарта и Аргос, насколько это было в их силах, развернули наглядное соперничество, воздвигая стоявшие друг напротив друга памятники у самого входа на Священную дорогу, которая вела к главной «выставке» святилища вокруг храма Аполлона, на котором были выгравированы три дельфийские максимы, известные как примерами их соблюдения, так и нарушения[88]: «Познай самого себя», «Ничего слишком» и «Поручительство причиняет горе». Большей гармоничностью, истинно религиозным духом отличались Элевсинские мистерии, участники которых были известны как мисты, однако к ним могли приобщиться все, кто говорил по-гречески.

Олимпия возникает на рубеже XI–Х вв. до н.э. как сугубо местный культовый центр, что засвидетельствовано многочисленными находками сделанных частными лицами приношений из терракоты и бронзовыми фигурками животных, людей, а также Зевса Олимпийского. Тем, что смогло обеспечить Олимпии рекламу бо́льшую, нежели на местном или региональном уровне, был храм оракула, посвященный, как и святилище в целом, Зевсу, прозвище которого – Олимпийский (по названию горы Олимп в Македонии, самой большой в Греции, высотой свыше 3000 метров) – дало название самому месту. Однако общегреческую, затем международную и, наконец, мировую славу принесло Олимпии, конечно, учреждение здесь, как традиционно считается, в 776 г. до н.э. соревнований атлетов – соревнование отражает греческое слово agônes, «состязание»; «атлетический» восходит к греческому слову athla, означающему «награды». (Я пишу в 2008 г., когда свежа память об Олимпийских играх в Пекине, однако стоит добавить, что идея Паралимпийских игр наверняка удивила бы древних эллинов, которые презирали физическое несовершенство, так же как и идея серебряных, бронзовых, да и золотых медалей, хотя последнее, пожалуй, несколько меньше.) И одна причина, которая позволяет объяснить, почему пятидневные игры, привлекавшие не менее 40 тысяч зрителей, могли проводиться в этом месте, разъясняется в первом стихе первой Олимпийской оды Пиндара: «Вода – лучшее на свете» (Пер. М. Л. Гаспарова). Область вокруг Олимпии, находящаяся на слиянии рек Алфей и Кладей, богата водой, что необычно для Южной Греции.

Рис. 6. Олимпия. Реконструкция

Формально, как уже говорилось, Олимпия принадлежала всем эллинам. Однако на практике организацией игр, проводившихся раз в четыре года, занималась Элида, город средних размеров, который брал на себя все – от отправки священных послов для объявления священного перемирия (ekekheiria) накануне пятидневного празднества до жертвоприношения Зевсу, завершавшего игры. Кроме того, именно поэтому из числа граждан Элиды выбирали группу официальных лиц, известных под гордым именем элланодиков, то есть «судей от имени всей Эллады». Здесь обнаружен фрагмент закона, обнародованного примерно в 500 г. до н.э. властями Элиды и выставленного на всеобщее обозрение на бронзовой таблице на священном участке в Олимпии (Альтис): в соответствии с ним гарантировались неприкосновенность и защита лицам некоторых категорий из числа подвергшихся обвинению по суду:

«Ретра (постановление. – П.К.) элидян… Если кто-либо выдвинет обвинение против них (упомянутых лиц. – П.К.), в таком случае он подвергнется преследованию, как [если бы он был] элидянином. Если тот, кто занимает высшую должность, и цари (другие должностные лица. – П.К.) его не оштрафуют, то каждый, кто не оштрафует, обязан заплатить десять мин (1/10 таланта, весьма значительная сумма. – П.К.), которые будут посвящены Зевсу Олимпийскому. Элланодику и дамиургам надлежит взимать другие штрафы… Табличка освящена в Олимпии».

Здесь мы видим настоящего древнего грека, великолепное сочетание священного и мирского, политического и религиозного начал. Олимпии и Олимпийским играм суждено было процветать благодаря этому в течение более чем тысячелетия. Сочинение III в., представлявшее собой биографию греческого философа I в. по имени Аполлоний Тианский, завершается эпизодом об этом великом человеке, который творил суд в Олимпии не менее сорока дней. Сюда к нему стекались юноши и взрослые мужчины из хороших семейств Элиды, Спарты, Коринфа, Мегар, Беотии и даже из Фокиды и Фессалии. Без сомнения, в это время языческие боги еще не умерли. Однако в 395 г. православный византийский император Феодосий I повелел раз и навсегда прекратить «языческие» празднества, и тогда играм действительно пришел конец, но не язычеству как таковому.

Дельфийское святилище в Фокиде было посвящено одному из многочисленных сыновей Зевса, Аполлону, и являлось местопребыванием самого авторитетного оракула во всем эллинском мире. Весьма известен случай, когда в 388 г. до н.э. спартанский царь[89] устроил своего рода состязание между оракулами, обратившись к одному, а потом к другому, – сначала добился нужного ему ответа от Зевса Олимпийского, а потом спросил Аполлона Дельфийского, согласен ли тот с отцом, – вопрос, на который даже могучий Аполлон не мог безбоязненно дать отрицательный ответ! Дельфы означает «истоки», и для древних греков это был «пуп земли» (omphalos), начало всего мироздания – их центральное положение обусловливалось мифом, согласно которому Зевс выпустил двух орлов, чтобы они облетели весь мир в различных направлениях, и они в результате встретились именно здесь, в Дельфах.

Поэтому его истоки как панэллинского святилища, как это имеет место и со святилищем в Олимпии, целиком теряются во мгле «темных веков» греческой истории (XI–IX вв. до н.э.), но один примечательный фактор, который может объяснить заметное возвышение Дельф в VIII в. до н.э., – его важнейшая санкционирующая роль в процессе заморской колонизации. Как мы указывали в главе о Милете, Аполлон Дельфийский был богом греческой колонизации. Самое позднее к 730-м гг. до н.э. все уже согласились с тем, что любые действия по основанию новой колонии на Сицилии требуют заранее ясно выраженного одобрения и разрешения Аполлона Дельфийского, общее (то есть от всех греческих поселенцев) святилище которому было сооружено в сицилийском Наксосе. А столетием позднее, к 630-м гг. до н.э., наблюдалось уже почтительное отношение к высокому статусу Аполлона как советчика по таким вопросам со стороны пострадавших от засухи жителей одного из Кикладских островов – Феры (ныне Санторин). В результате они основали город в местности (Кирена, ныне на территории Ливии), о которой он, Аполлон, хотя и выступал не в качестве советчика, уже знал, поскольку (так бог объявил в своем «автоматическом», то есть не испрошенном ответе) там уже побывал…

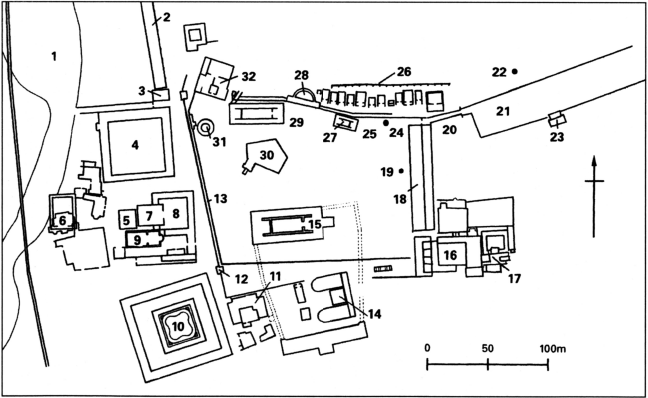

Рис. 7. План Олимпии

1. Река Кладей. 2. Ксист. 3. Ворота. 4. Палестра. 5. Герон. 6. Бани. 7. Дом с внутренним двором. 8. Жилой дом. 9. «Мастерская Фидия». 10. Леонидайон. 11. Помещение для атлетов. 12. Вход для процессий. 13. Стена. 14. Булевтерий. 15. Храм Зевса. 16. Дом Нерона. 17. Римские бани. 18. Дорическая колоннада. 19. Почетный монумент. 20. Потайной вход. 21. Стадион. 22. Алтарь. 23. Место для третейского суда. 24. Базы статуй. 25. Терраса. 26. Сокровищницы. 27. Метроон. 28. Нимфей. 29. Храм Геры. 30. Участок Пелопса. 31. Филиппейон. 32. Пританей.