Дельфы, подобно Олимпии, также являлись местом проводившихся раз в четыре года игр (учрежденных, правда, на два столетия позже, в 582 г. до н.э.), которые включали в себя музыкальные, поэтические, атлетические и конные состязания. Играми руководил особый постоянно действовавший совет, известный как амфиктиония, который состоял из представителей всех основных культурных и географических областей Греции, но преобладали там представители из соседней Фессалии. В 480 г. до н.э. святилище подверглось угрозе со стороны персов и, вероятно, было осквернено ими, хотя дельфийские жрецы решительно настаивали на том, что Аполлон оградил его от насилия[90]. Они также настаивали, что они (и это столь же малоправдоподобно) твердо стояли за сопротивление варварскому вторжению безо всяких компромиссов.

Во всех событиях именно Дельфы, а не Олимпия, были избраны местом для сооружения «эллинами» (так называли себя участники антиперсидской коалиции) большого памятника в честь победы в греко-персидской войне 480–479 гг. до н.э. Так поступили несмотря на то, что святилище находилось на месте, вокруг которого почти постоянно шли междоусобные войны между греческими полисами: в Дельфах рассматривали такой выбор места для демонстрации персидской добычи как доказательство особого благоволения Аполлона к ним в прошлом и надежду на нее в будущем и его поддержку. Олимпия, конечно, также почтила победу над персами, однако Немея, контролировавшая другое святилище Зевса, где проводились панэллинские игры, этого не сделала – возможно, потому, что там предпочитали и дальше поддерживать добрые отношения со своим могущественным соседом Аргосом, который занял демонстративно «нейтральную» позицию в той войне.

Победный памятник состоял из золотого котла-треножника, поддерживавшегося бронзовой колонной примерно 6 метров высотой, стоявшей на каменной базе. Колонна имела форму завитков, увенчанных змеиными головами, откуда название всего сооружения – Змеиная колонна. На завитках ее написаны на дельфийском варианте греческого алфавита имена «тех, [кто] сражался в этой войне», как лаконично указано там: это города и региональные образования, принесшие клятву сопротивляться персам, – не более тридцати одного (и это из 700 или около того полисов только Балканской Греции и Эгеиды!). Маловато, если говорить о тех греках, которые сопротивлялись персам. В действительности же больше греков сражалось на стороне персов, нежели против них.

Список состоит из трех групп, а возглавляют его «лакедемоняне» (спартанцы), «афиняне» и «коринфяне». Двадцать девять из тридцати одного – названия полисов, и в их число входят легендарные Микены (они все еще существовали, но только для того, чтобы их безжалостно разрушили аргосцы немногим более десяти лет спустя). Другие десять, помимо Спарты, Коринфа и Микен, находились на Пелопоннесе, еще семь, помимо Афин, – в Центральной Греции, к северу от Истмийского перешейка. Два представляли не отдельные полисы, а ethnos (народность) малийцев (хотя по иронии судьбы именно малиец Эфиальт предал греков в Фермопилах Ксерксу за деньги, и его имя послужило обозначением кошмара в языке современных греков) и «кеян», собирательное название четырех полисов, находившихся на полуострове Кеос относительно недалеко от восточного побережья Аттики. Жителями островов являлись также люди с Эгины (Саронический залив), Теноса, Наксоса, Китноса и Сифноса (Кикладский архипелаг), из Эретрии, Халкиды, Стирии (Эвбея), а также Левкады (один из островов, находящихся у западного побережья Центральной Греции)[91]. Примечательно, что даже этот очень короткий список носил избирательный характер – туда следовало бы также включить по крайней мере еще Кротон (в Великой Греции, то есть на юге Италии), Пале (на острове Кефалления), Сериф (один из Кикладских островов) и опунтских (восточных) локров (этнос в Центральной Греции, подобно малийцам). Однако такая несправедливая избирательность была обычным делом, когда речь шла о панэллинизме, и она, будучи идеологическим знаком, являла собой причудливое сочетание соперничества и сотрудничества.

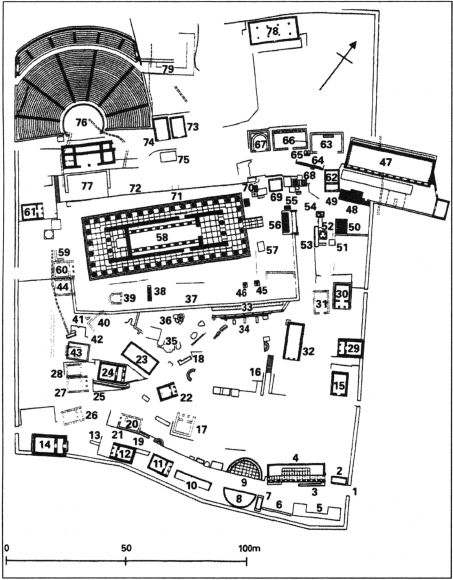

Рис. 8. План святилища Аполлона в Дельфах

1. Вход. 2. База статуи керкирского быка. 3. Базы аркадских статуй. 4. Портик. 5. Памятник флотоводцев. 6. Место для памятника Мильтиада. 7. Базы статуи аргосского коня. 8. Базы статуй Семи и эпигонов. 9. Памятник аргосских царей. 10. Базы тарентинских статуй. 11. Сокровищница сикионян. 12. Сокровищница сифнийцев. 13. Базы для статуй липарян. 14. Сокровищница фиванцев. 15. Сокровищница. 16. Лестница. 17. Сокровищница. 18. Базы беотийских статуй. 19. Базы этолийских статуй. 20–21. Сокровищница и терраса мегарян. 22. Сокровищница книдян. 23. Здание совета. 24. Сокровищница афинян. 25. База памятника в честь Марафонской битвы. 26. Сокровищница «беотийцев». 27. Сокровищница. 28. Сокровищница. 29. Сокровищница киренян. 30. Сокровищница Брасида и аканфян. 31. Сокровищница. 32. Сокровищница коринфян. 33. Афинский портик. 34. «Круг». 35. Камень Сивиллы. 36. Колонна и сфинкс наксосцев. 37. Многоугольная стена. 38. Источник Муз. 39. Храм «Г». 40–41. Жилые дома. 42. Источник у Асклепейона. 43. Сокровищница под Асклепейоном. 44. Сокровищница. 45. Приблизительное место колонны мессенян. 46. Предполагаемое место для черной колонны из известняка. 47. Портик Аттала I. 48. Портик Эвмена II. 49. Колонна Аттала I. 50. Колесница Гелиоса. 51. Змеиная колонна. 52. База кротонской статуи. 53. Базы тарентинских статуй. 54. Место статуи Аполлона Саламинского. 55. Этолийская колонна Эвмена II. 56. Алтарь Аполлона. 57. Колонна Эмилия Павла. 58. Храм Аполлона. 59. Жилой дом. 60. Сокровищница. 61. Сокровищница. 62. Сокровищница. 63. Огороженный участок и неоконченная база. 64. База керкирской колонны. 65. База колонны в виде аканфа. 66. База статуи Даоха. 67. Полукруглая база. 68. Треножники Гелона и Гиерона. 69. База статуи Аполлона Ситалка. 70. Колонна Прусия. 71. Грот. 72. Исхегаон. 73. Сокровищница театра. 74. Сокровищница театра. 75. Жилой дом. 76. Театр. 77. Пещера Кратера. 78. Место собраний книдян. 79. Не идентифицированный объект.

Котел кощунственным образом подвергли переплавке в 350-х гг. до н.э. фокидяне – жители соседней с Дельфами области. Они оказались затем вовлечены в жестокий конфликт (по иронии судьбы получивший название Священной войны[92]) с Филиппом II Македонским из-за контроля над Дельфами и остро нуждались в драгоценных металлах в монете или слитках для оплаты иноземных (то есть греческих, но из других краев) наемников. Однако кое-что от памятника все-таки уцелело. Некоторые из камней, составлявших основание Змеиной колонны, до сего дня сохранились в Дельфах. А то, что осталось от самой бронзовой колонны, обнаружили достаточно далеко, в Стамбуле, или, если говорить точнее, на ипподроме (стадионе для конных ристаний) древнего Константинополя. Как это произошло – другая история и для другой книги; а эту книгу мы можем завершить тем, что в нашем очень кратком исследовании древнегреческой цивилизации через призму истории эллинских городов все дороги ведут в «новый» Рим, а оттуда путь лежит к войне за независимость от Османской империи и к новой Греции.

Дополнительная литература

Я сознательно предпочел здесь избирательный принцип. Если не говорить о первом, «общем» разделе, я, как обычно, ограничил мои рекомендации всего лишь одной или двумя книгами или доступными статьями на английском языке. Советы по поводу дополнительного чтения часто можно встретить в указанных ниже книгах, особенно в моей «Кембриджской иллюстрированной истории Древней Греции» (раздел «Дополнительная литература», с. 371-373).

Прежде всего отдельного упоминания, однако, заслуживает книга Кэтлин Фримен «Греческие города-государства», впервые опубликованная в 1950 г. давно прекратившим свое существование издательством «MacDonald & Co (Publishers) Ltd» в Лондоне. Совершенно случайно, после того как я закончил в Кембридже работу над этой книгой, я наткнулся на потрепанный экземпляр книги Фримен в знаменитом магазине «Strand Bookshop» на Бродвее в Нью-Йорке – я работал в Нью-Йоркском университете в качестве приглашенного профессора. Или, точнее, наткнулся на нее вновь, поскольку, как я сразу же вспомнил, по этому учебнику по истории Древней Греции я занимался в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре во время весеннего семестра 1965 г. под руководством профессора Стилианоса Спиридакиса (ныне работает в Калифорнийском университете в Дэвисе).