Часть первая

Предыстория

Глава 1

Кносс

И каждый раз все идут, и идут,

И идут корабли из Кносса.

Д. Г. Лоуренс. Греки идут

В 2008 г. Общественный благотворительный фонд Александра С. Онассиса организовал как всегда роскошную и познавательную выставку в своей штаб-квартире в деловом районе Манхэттена. Организаторы назвали ее «Первая дворцовая цивилизация Европы: Минойский Крит, 3000-1100 гг. до н.э.». Более 200 объектов на экране приковывали к себе внимание аудитории – фрагменты настенной росписи, великолепные ювелирные изделия и статуэтки из различных металлов, сосуды и подношения для церемоний, каменные печати, керамика, инструменты, следы приготовления пищи, таблички с надписями. Что же касается последних, то именно 3000-4000 табличек с силлабическим «линейным письмом Б», найденных в кносском дворце и датируемых ок. 1400 г. до н.э., обеспечили городу Кноссу выигрышную позицию в начале нашего рассказа о греческих городах. В 1952 г. архитектор и дешифровщик Майкл Вентрис, которому серьезно помогал эллинист из Кембриджского университета Джон Чедвик, объявил изумленному миру, что «линейное письмо Б», непохожее на своего предшественника, до сих пор не расшифрованное «линейное письмо А», является наиболее ранней формой греческого языка (а не, например, этрусского, до сих пор не прочитанного)[7]. Тем самым Вентрис и Чедвик продлили более чем на тысячелетие историю этого языка и позволили совершенно по-новому осмыслить то, что, с точки зрения историков, является последним этапом греческой праистории, который на языке археологов называется поздним бронзовым веком.

Почти столь же волнующее впечатление производило название выставки – организаторы с истинно греческой тягой к «знаменитым первым» широковещательно обозначили эпоху раннего, среднего и позднего бронзового века на Крите как «первую дворцовую цивилизацию Европы». Действительно, Крит – остров, чья особенность во многом состоит именно в том, что он не принадлежит в географическом отношении к европейскому континенту, но лежит примерно на равном расстоянии между Южной Грецией и Северной Африкой, и через него проходили торговые и миграционные пути из Восточного Средиземноморья (современный Ближний, или Средний Восток) в Грецию, Египет и более отдаленные края на западе. Кроме того, флора и фауна острова отражают его положение между тремя континентами – Европой, Азией и Африкой, в результате чего он представляет собой один из наиболее привлекательных из всех сопредельных греческих областей для современных туристов.

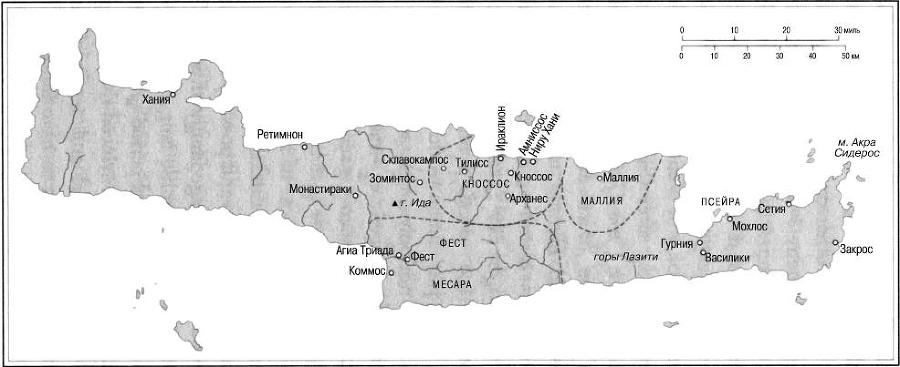

Карта №2. Крит бронзового века (Scientific American. Специальный выпуск 'Ancient Cities' 1994. P. 48)

То, что бронзовый век на Крите был эпохой «дворцовой» цивилизации, сомнений не вызывает, хотя первые дворцы – в Кноссе и четырех других центрах, растянувшихся по линии в 160 километров поперек острова (это третий по величине остров Средиземноморья после Кипра и Сицилии) – возникли скорее около 2000-го, нежели 3000 г. до н.э. Но то, что эта цивилизация действительно греческая, доказали только Вентрис и Чедвик более полувека спустя после того, как сэр Артур Эванс (1851–1941), начавший раскопки в Кноссе, назвал ее минойской в честь критского царя Миноса из греческих легенд значительно более позднего времени. Геродот, заслуживший титул первого историка в мире, очень сомневался, существовал ли Минос на самом деле, поскольку тот не принадлежал к «так называемому поколению людей», противопоставлявшемуся дочеловеческому миру мифов и легенд. Однако Эванс был не только чрезвычайно богатым человеком и целеустремленным и энергичным археологом, но также и одаренным публицистом, и его слово «минойский» стало служить для гуманизации и эллинизации культуры, которая была не только догреческой по своим корням, но бо́льшую часть времени своего существования также и негреческой. Ибо «линейное письмо А», какой бы язык оно ни передавало, принадлежало явно не к индоевропейской языковой семье, к которой относится и греческий, а к семитской. Наиболее поздние греческие историки – Геродот здесь главное исключение – не сомневались ни в том, что легендарный эпоним Минос был исторической личностью, ни в том, что он был греком. В самом деле считали, что он выступил в столь характерной для ранних правителей роли законодателя. Это до некоторой степени походило на правду, поскольку исторический Крит[8], знаменитый своими ста городами (в действительности их было гораздо меньше), славился числом созданных там законов и их творцов – здесь прежде всего вспоминается критский город Гортина (см. ниже). Однако сегодня нам следует проявлять большую осторожность, прежде чем смело принимать мнение Эванса, как и древних греков, о том, что Минос, протогреческий аналог вполне реального вавилонского законодателя Хаммурапи (начало XVIII в. до н.э.), действительно существовал.

Для нас Минос представляет интерес прежде всего потому, что является героем одного из самых плодотворных и обретших долгую жизнь изобретений греческого интеллекта – мифа. Это правда, что некоторые мифы (греческое слово mythoi в целом означает «повествование», в данном случае фольклорно-эпическое) могли содержать в себе историческое зерно, скрытое где-то в глубине тех времен, когда они зародились. Однако не из-за отношения к историческим фактам народные сказки становятся мифами и выполняют разнообразные функции – объясняют сотворение и устройство мира или легитимируют политическую власть, например, – мифам присущие. Практические функции мифов обычно намного весомее, нежели точное соответствие исторической истине (очень незначительное или вообще нулевое). Таким образом, хотя составители греческого хронографа, известного под названием Паросского мрамора (написан в 260-х гг. до н.э. на камне, найденном на Паросе – острове, входящем в состав Кикладского архипелага), включили правление Миноса в список дат греческой истории между (по нашему летосчислению) 1582 и 264/3 гг. до н.э., нам куда лучше придерживаться скептического взгляда Геродота, о котором говорилось выше, и рассматривать Миноса (плод похищения Зевсом в обличье быка финикийской царевны Европы) и связываемую с ним талассократию как нечто не более историческое и не менее мифическое, нежели Минотавр (потомство жены Миноса Пасифаи и быка – периодически повторяющийся мотив быка).

В лучшем случае мы можем говорить об «истории-мифе», когда речь идет о позднем бронзовом веке на Крите, – то же касается и остальной Греции (несмотря на кажущуюся историчность гомеровских поэм, как мы увидим это в следующей главе). История-миф, дополняемый или корректируемый «немыми», но, как правило, объективными данными археологии, – это все, чем мы располагаем, чтобы воссоздать по крайней мере семь столетий или около того (ок. 1500– 800 гг. до н.э.) засвидетельствованной в источниках активности греков. И первое, что мы наблюдаем, – это различия, конкретно – между предысторическим греческим и негреческим дворцом и историческим греческим полисом подобны непреодолимой пропасти, как в материальном и идеологическом отношении, так и в более узком смысле, в области политической культуры.

Критский дворец эпохи поздней бронзы (кносский занимал площадь примерно в 750 квадратных метров) функционировал как политический и церемониальный центр, являясь символом власти, которую осуществлял своего рода властитель или верховный вождь, «большой человек» (вероятнее, именно он, нежели царица), который – по крайней мере при правлении греков – мог назваться анаксом (anax), или владыкой. Однако были и другие видные и влиятельные люди, жившие поблизости в так называемых особняках, построенных из отлично обработанного и плотно пригнанного тесаного камня, как и сам дворец. В экономическом отношении кносский дворец выполнял роль центра распределения и хранения, способный, по последним оценкам, обеспечивать 14–18 тысяч человек (эти цифры представляются куда более правдоподобными, нежели 80–100 тысяч, как то казалось Эвансу). Эта по сути своей аграрная система (благодаря климату, который за прошедшие три тысячелетия мало изменился) в основном производила три пищевых продукта: зерно (преимущественно ячмень, поскольку он весьма засухоустойчив, а также разные сорта пшеницы и некоторые менее значимые культуры, такие, как просо), вино (критские почва и климат еще и теперь знамениты тем, что очень подходят для виноградарства) и масло, то есть оливковое (дитто). С учетом вместимости сосудов в западном крыле дворца выходит, что для их наполнения требовалось как минимум 32 000 оливковых деревьев, растущих на территории площадью в 320 гектаров. Но три этих продукта существенно дополнялись кориандром, шафраном и – по крайней мере если исходить из данных «линейного письма Б» – хорошо развитым овцеводством для получения шерсти. И производство внутри страны сочеталось с мощной сетью торговых связей, простиравшихся на юг до Египта, Кикладских островов и Пелопоннесского полуострова на севере и до Леванта, опосредованной сложной системой весов и поддерживаемой особым искусством критских ремесленников. Нигде не проявилось оно столь ярко, как в изготовлении крохотных печатей, обработке полудрагоценных камней и золотых колец, где были выгравированы сцены из повседневной жизни и религиозных ритуалов.