Но равновесие в отношениях между государствами, сложившееся к середине III в. до н. э., досталось дорогой ценой: оно установилось лишь после двух крупномасштабных войн и оказалось весьма непрочным. Политическая история греческого мира в эпоху эллинизма в значительной мере представляет собой утомительное перечисление междинастических войн (см. Хронологию). Так, Птолемей выиграл истощившую силы Египта серию войн с азиатским государством Селевкидов; оба противника стремились захватить лежавшую между ними территорию Палестины и Леванта, которая также часто становилась местом боевых действий. В самой Греции династия Антигонидов, основанная другим полководцем Александра, Антигоном Монофтальмом («Одноглазым»), время от времени набрасывалась на соперников, подобно волку, чтобы показать, кто на самом деле здесь хозяин, – к примеру, в 222 г. до н. э. Антигон III Досон нанес решительное поражение радикально (и даже революционно) настроенному царю Спарты Клеомену III неподалеку от спартанского города Селласии. Настоящий «хозяин», однако, еще не появился на исторической сцене во всей своей славе: в 216 г. до н. э. Рим потерпел сокрушительное поражение при Каннах от карфагенянина Ганнибала. Но вскоре после этого Рим начал свое неуклонное восхождение к славе и к неограниченной власти над всем средиземноморским миром. В конце концов он взял под свой контроль почти весь эллинистический мир, образовавший восточную, говорившую по-гречески часть Римской империи (хотя его власть над территориями, где ныне находятся Иран и Ирак, была кратковременной и непрочной и никогда не распространялась на Афганистан и Пакистан).

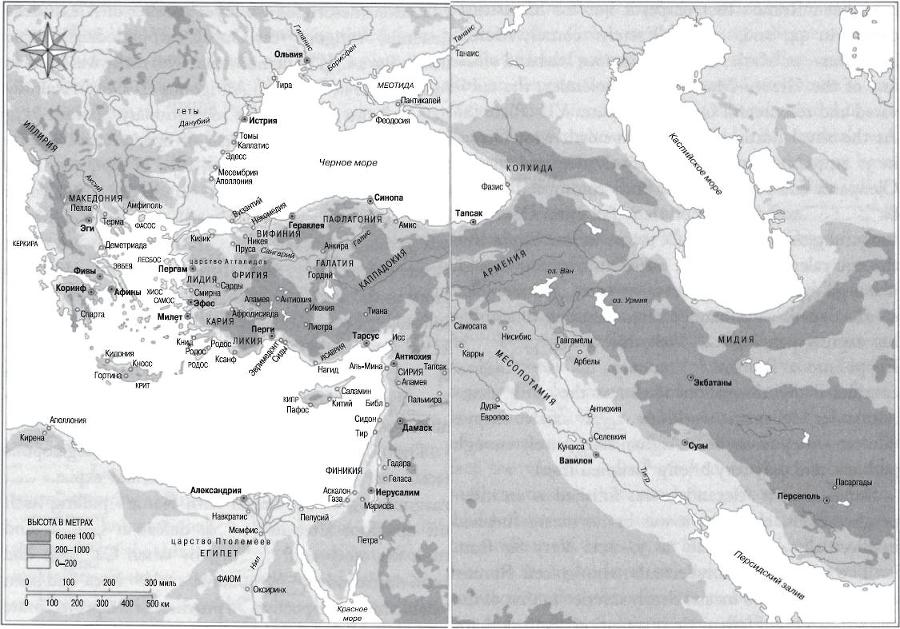

Карта №6. Эллинистический мир

Задачу описать эту мощную силу и дать свои комментарии к событиям поставил перед собой греческий историк Полибий из Мегалополя (ок. 200– 120 гг. до н. э.). Он начинает свое повествование с того, как Рим собрался с силами после катастрофы при Каннах, и доводит до 145 г. до н. э. – то есть до того момента, когда Карфаген лежал в руинах, а Македония и Ахайя получили статус провинции и протектората соответственно и оказались включены в территорию Римской империи. Спустя десяток лет древнее Пергамское царство постигла та же участь согласно завещанию его последнего правителя (эти земли получили помпезное наименование – провинция Азия). Еще через шестьдесят лет Помпей Великий (принявший этот титул в подражание Александру[72] и копировавший его во многом другом) фактически присоединил к Риму Селевкидскую империю, главную часть которой составляла территория современной Сирии, и, кроме того, большую часть того, что оставалось от Анатолии.

Независимость сохранял только Птолемеев Египет, и его присоединение произошло в результате борьбы титанических масштабов. За личное господство над всем римским миром вступили в схватку, с одной стороны, опиравшийся на ресурсы Запада Гай Юлий Цезарь Октавиан (или попросту Октавиан), которого Цезарь усыновил и сделал своим наследником, – он, несомненно, сам стал бы первым римским императором, если бы его не убили в 44 г. до н.э., – и, с другой стороны, опиравшийся на Восток Марк Антоний, двоеженец[73], одной из супруг которого была последняя представительница греко-македонской династии Птолемеев, образованная, умная и находчивая царица Клеопатра VII. В морском сражении при Акции у берегов северо-восточной Греции в 31 г. до н. э. силы Октавиана нанесли решительное поражение объединенному флоту Клеопатры и Антония. Вернувшись в Александрию, те покончили с собой, чтобы не попасть в руки жаждавшего мести Октавиана. В 30 г. до н. э. Октавиан превратил Египет в подобие провинции Римской империи, хотя им управляли лица, назначавшиеся непосредственно им, тогда как членам сената запрещался въезд в эту область без специального на то разрешения. Установив власть над Египтом, римляне завершили присоединение к своей громадной империи почти всего эллинистического мира в том виде, как он сложился после смерти Александра (слово «почти» мы используем, поскольку они так и не овладели Афганистаном, что, пожалуй, было весьма разумно, и лишь на короткое время оккупировали Иран).

Но хотя древняя Александрия в 30 г. до н. э. перестала существовать как независимое политическое образование, ее культурная и интеллектуальная жизнь продолжалась. Напротив! Перечень выдающихся умов, почтивших Александрию своим присутствием в годы римского владычества, не менее впечатляет, нежели тот, что можно составить, оглядываясь на ее эллинистическое прошлое. И пожалуй, самое почетное место в нем следует отдать еще одному носителю имени Птолемеев – Клавдию Птолемею, астроному и географу, работавшему в Александрии между 146 и (приблизительно) 170 г. Средство, применявшееся им, чтобы сохранить свои мысли, представляло собой особым образом изготовленный продукт из тростника, росшего в Египте, – папирус. Дорогой в изготовлении, он вынужден был конкурировать в греческом мире в более ранние годы с более дешевыми письменными материалами: корой, черепками, кожей и восковыми табличками. Но в годы римского владычества папирус начал использоваться настолько широко, что стал основным нашим источником свидетельств в области общественной и культурной жизни в древнегреческом мире в целом. Поскольку почва и климат Александрии отличались излишней влажностью, сохранившиеся папирусы в основном происходят из тех областей в долине Нила, что находятся дальше к югу, – из Фаюма и прежде всего из маленького и в остальном ничем не примечательного городка Оксиринха («Остроносого рыбацкого городка»).

Мне, однако, хотелось бы завершить свой весьма краткий очерк упоминанием об одной из тех очень немногих женщин Греции, известной своим вкладом в культуру, в которой доминировали мужчины и которая была ориентирована прежде всего на маскулинное начало. (Хочется сравнить ее прежде всего с Клеопатрой.) Ее звали Ипатия; она была дочерью математика по имени Теон. Конечно, она была не первой выдающейся женщиной-математиком в Александрии: эта честь принадлежит Пандросии, которая, вероятно, изобрела геометрическую конструкцию, позволявшую извлекать кубические корни. Ипатия, в свою очередь, придумала астролябию и ареометр. Однако ее имя сохранилось в истории – увы! – не только вследствие ее блестящих математических способностей и (вероятно) красоты, но и главным образом из-за ее убийства (или, скорее, мученической смерти) как язычницы: она погибла от рук толпы христиан, возможно, действовавшей по приказу епископа Кирилла в 415 г.[74]. Sic transit gloria classica[75].

Часть пятая

Взгляд в прошлое и будущее

Глава 11

Византий

Сначала это была столица императорского Рима; затем – крупнейший из христианских городов мира, богатейший город мира; духовный центр восточной Церкви, сокровищница культуры и искусства; потом он стал процветающей столицей ислама; столь величественно поднявшийся над тремя морями, смотрящий на Европу, Азию и океан, восточный и западный…

Маколей Р. Величие руин

Сиракузы принадлежали к числу самых ранних греческих колоний на западе. Больше времени понадобилось грекам для того, чтобы проникнуть в земли к северу и востоку от Эгеиды, за проливы Геллеспонт (Дарданеллы) и Боспор («бычий брод»; написание «Босфор» – солецизм) в Черное море. Для этого имелось множество причин. Встречные в Геллеспонте течения и сезонный ветер (так называемый мельтеми), который резко дует с северо-востока, летом благоприятны для плавания кораблей, идущих из Черного моря, однако именно они мешают тем, кто хочет попасть в него. По берегам пролива жили всегда готовые к набегам «туземцы»: фракийцы на европейской стороне и вифинцы на азиатской (последние – если говорить о Боспоре). И в итоге то, что стало называться Черным морем, было известно грекам под эвфемистическим наименованием «Гостеприимного моря», вероятно, суеверная замена первоначальному названию – «Негостеприимное море». Поэтому не стало неожиданностью то, что греки начали создавать здесь постоянные поселения постепенно, медленно начав с Геллеспонта (Сест, Абидос), затем наступила очередь Пропонтиды (ныне Мраморное море: Кизик, Перинф) и, наконец, Боспора.