Примерно в 545 г. до н.э. обретшая независимость и усилившаяся Персидская империя заявила о себе на эгейском побережье (см. предшествующую главу), и Геродот рассказывает колоритную историю о том, как персы осаждали метрополию Массалии Фокею и как жители покинули ее. Не желая смириться с персидским «рабством», оставшиеся фокейцы последовали примеру своих предков, в недавние времена начавших эллинизацию Запада. Они не в переносном, а в самом прямом смысле сожгли свои корабли, а именно бросили кусок железа в море и поклялись именем богов не возвращаться на родину до тех пор, пока железо не всплывет на поверхность воды, то есть, по сути, никогда. Во время добровольного изгнания сначала они жили на Корсике, а затем поселились в Регии (южная оконечность Италии, нынешний Реджо-ди-Калабриа). Однако, как гласит поговорка, никогда не говори «никогда»: настали более счастливые времена, две трети потомков эмигрантов вернулись после греко-персидских войн 480-х гг. до н.э.[27] и вступили в антиперсидский Афинский морской союз, ежегодно внося «дань» относительно небольшого размера – три таланта серебром (см. ниже седьмую главу).

Однако все это время – по крайней мере раз в несколько лет – они могли встретиться со своими сородичами из Массалии или в Олимпии или, что куда более вероятно, в Дельфах, где массалиоты тратили значительную часть накопленных богатств, устраивая себе блистательную саморекламу – они возвели великолепную мраморную сокровищницу, где хранили изящные посвятительные дары – бронзовые сосуды и статуэтки, ювелирные изделия из золота и другие подобные предметы, поднесенные гражданами Массалии (см. Приложение).

Глава 6

Спарта

Ночь была на исходе, когда я с неохотой оставил эти прославленные руины, тень Ликурга, воспоминания о Фермопилах и все образы мифов и истории.

Ф. де Шатобриан. Путешествие в Грецию, Палестину, Египет и варварские страны

Из всех тех, о ком я пишу в этой книге, спартанцы, вероятно, возрадовались бы, увидев, что им посвящено самое короткое предисловие. Они – святые покровители брахиологии, непревзойденные мастера кратких ответов. Именно в их честь мы до сих пор называем такие фразы лаконичными, поскольку в древности одним из названий спартанцев было «лаконяне», откуда происходит притяжательное прилагательное lakônikos. Примеров этому множество, причем приобретших широчайшую известность. Один из самых моих любимых приведен Геродотом в 46-й главе III книги, где рассказывается о событиях примерно 525 г. до н.э. Некие изгнанники с острова Самос призывали спартанцев помочь им вернуться на родину, произнеся «речь, длина которой была под стать трудности их положения». Однако спартанцы ответили, что речь слишком длинна и сложна и они забыли, что самосцы сказали в начале, а потому не понимают сказанного дальше. Самосцы приняли это к сведению и, вновь явившись просить о помощи, не стали произносить речь по всем правилам, но указали на пустую суму и прибегли к иносказанию: «Сума просит хлеба». Спартанцы заметили по поводу этого безмолвного представления, что даже слова «сума» было слишком много, однако просимую военную помощь предоставить согласились.

Для спартанцев имели значение не слова, а дела, и это отчасти объясняет, почему имеющиеся в нашем распоряжении письменные свидетельства по истории Спарты столь скудны – по крайней мере по сравнению с Афинами. Спартанцы были настолько отрицательно настроены к письму, что сознательно оставляли свои законы незаписанными, и существовавший запрет указывать имена на могильных камнях соблюдался. Было, однако, два исключения: для павших в сражении воинов и, согласно дошедшему до нас тексту Плутарха, для жриц, которые умерли, исполняя свою должность. (Ниже я еще вернусь к вопросу о положении спартанских женщин.) То, что исключение делалось для воинов-героев, говорит о многом. Единственные среди греков, спартанцы до конца V или даже начала IV в. до н.э. как следует упражнялись в воинском искусстве. Они, как мы увидим, подчинили весь свой распорядок жизни требованиям боевой подготовки. Единственной причиной для такого общественного устройства было их решение поработить целую греческую народность, а также то, чтобы эта народность не только оставалась порабощенной и в дальнейшем, но и обеспечивала функционирование спартанской экономической системы.

Подобный исход едва ли можно было предсказать в конце XI или в X в. до н.э. – во времена, когда на месте исторической Спарты впервые появляются признаки жизни после длительного запустения из-за неких катаклизмов в конце позднего бронзового века, где-то около 1200 г. до н.э. Лакония – название римского происхождения[28], которое условно применяется к области на юго-востоке Пелопоннеса, в центре которой находится плодородная долина Эврота и ограничивается горным хребтом Тайгет (наибольшая высота – 2404 м) и Парнасом (1937 м). В Лаконии не обнаружено ни одного дворца микенских времен, однако если там и существовал дворец, сопоставимый с тем, что существовал в мессенском Пилосе, поскольку, согласно гомеровской «Илиаде», здесь находился дворец Менелая, брата великого царя Агамемнона и супруга несказанно прекрасной Елены, то он должен был стоять где-то в долине Эврота: или на севере ее, примерно на месте исторической Спарты, или дальше к югу – волнующие перспективы открывают в этом отношении недавние находки табличек с «линейным письмом Б», сделанные А. Василиосом.

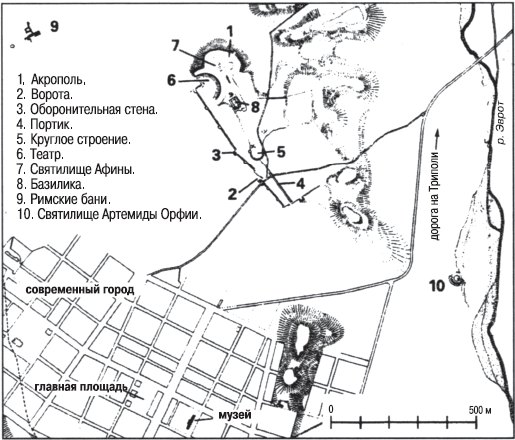

Первая из указанных локализаций больше нравилась самим спартанцам исторических времен. Где-то около 700 г. до н.э. они возвели святилище и храм в честь Менелая и Елены на обрыве над Эвротом, всего в нескольких километрах от центра города. Применительно к более позднему времени в Амиклах, в нескольких километрах к югу, засвидетельствован и культ Агамемнона, брата Менелая. Однако главной спартанской религиозной святыней был храм Афины Градодержицы[29], располагавшийся на том месте, которое могло сойти за акрополь (по сравнению с афинским выглядевший довольно убого). В культовом отношении куда более важным, чем Менелай, Елена или даже Агамемнон, являлось святилище местной богини растительности и плодородия Орфии (позднее отождествленной с Артемидой, богиней охоты, диких животных и переходного состояния от половой незрелости к зрелости), находившееся прямо на берегу Эврота, и храм Аполлона и Гиакинфа, который стоял к югу от Амикл, в политическом отношении неотъемлемой части города.

Я начну с религии, поскольку, хотя для всех эллинов религия и политика и шли рука об руку, лакедемоняне, похоже, были особенно благочестивы – или суеверны. Дважды Геродот говорит, что они считают дела божественные куда более важными, чем сугубо мирские, – так, впрочем, полагали все греки. Однако повидавший свет историк, очевидно, подразумевал, что спартанцы в рамках своих представлений о долге перед богами подходили к делу с точки зрения религии даже тогда, когда другие греки так не поступали. Знамения и чудеса они всегда воспринимали очень серьезно. Например, весь их свод законов и общественный порядок приписывались вещаниям оракула Аполлона в Дельфах. В этом отношении они отличались от многих других греческих полисов, которые обращались к Аполлону Дельфийскому в основном в тех случаях, когда речь шла об основании поселений на чужой земле. Имелись достаточно веские причины для основания спартанцами только одной заморской колонии (Тарент, нынешний Таранто в Южной Италии), чем они сильно отличаются, например, от Милета с его многими десятками рассеянных по дальним берегам колоний.

Рис. 3. Спарта

Согласно мифам, спартанцы приписывали основание своего города «потомкам Геракла»[30] и сочинили запутанную историю о том, как правнуки этого великого героя «возвратились» вместе с дорийцами на Пелопоннес из изгнания, чтобы вернуть себе принадлежавшее им по праву (см. об этом третью главу). В свете археологических данных заселение территории Спарты впервые прослеживается применительно к концу XI или началу X в. до н.э., и местные находки в отличие от Амикл свидетельствуют о резком культурном разрыве между материалом конца бронзового века и ранних «темных веков». Действительно, если не считать непритязательной расписной керамики и немногих расписных пряслиц, обнаруженных в святилище в Орфии, и несколько более многочисленных артефактов, включающих грубые бронзовые изделия из Амиклейона[31], здесь можно найти что-то свидетельствующее разве что об обитании, но никак не о процветании, раньше VIII столетия до н.э., а конкретно – его второй половины.