КАРТЫ И АТЛАСЫ

Важнейшим источником географических мифов наряду с космографиями стали карты и атласы средневековья и эпохи великих географических открытий. В современном восприятии понятия «географическая карта» и «миф» как-то не вяжутся друг с другом, ведь современная карта — это как бы воплощенная достоверность. Старинная карта — нечто совсем, совсем иное: она отличается от современной так же, как, положим, сказки о животных отличаются от учебника по зоологии.

Знаменитый врач XVII в. Роберт Бэкон полагал, что разглядывать карты — это лучшее средство от меланхолии. Очень мудрый совет. Действительно, тот, кто хоть раз видел старинную карту, не мог не поддаться ее особому обаянию. Современную карту, висящую на стене, пройдешь и не заметишь, А старинная сразу приковывает к себе внимание. Только ли непривычными очертаниями морей и материков? Вовсе нет. Современная карта стандартна и чисто практична. В ней нет и не должно быть ни крохи воображения. Старинная карта тем и очаровывает, что в ней сразу чувствуется личность творца, что она вся проникнута его поэтической фантазией, всегда индивидуальна — как по манере исполнения, так и по содержанию.

В эпоху, когда большая часть Земли оставалась «терра инкогнита», землею неизведанной, любая карта мира неизбежно принимала форму географической гипотезы и отражала знания, убеждения и предположения автора. Поэтому старинные карты столь непохожи друг на друга. И вот почему при упоминании старинной карты принято указывать имя ее автора и год ее создания (если они, конечно, известны). Между прочим, в средние века и в новое время профессия картографа была окружена особым почетом и чуть ли не мистическим ореолом. Составители карт и атласов почитались ученейшими людьми и нередко приобретали широкую известность, сопоставимую со славой философов и поэтов.

Другая, не менее важная особенность старинных карт состоит в том, что они воплощают на бумаге не только пространство, но и время, историю. В средние века история и география были еще нерасчленимы, или, как пишет видный историк А. Я. Гуревич, «лучше сказать: география была средством красочного символического истолкования истории, как она представлялась мысли средневекового христианина». Картографы стремились изобразить современное состояние мира и одновременно дать представление о важнейших этапах его истории. Вот почему картографы с детской непосредственностью помещали современные христианские государства рядом с Троей, владениями Александра Македонского, провинциями Римской империи, а также с библейскими персонажами начиная с Адама и Евы.

Образцы карт типа «Т — О». Вверху — Азия, внизу слева — Европа, внизу справа — Африка. Это относится ко всем трем картам. Материки отделены друг от друга морями и окружены водами Мирового океана

Кроме того, указывая человеку путь в пространстве, старинные карты призваны не просто сообщить зрителю сумму сведений, но и завуалированно преподать ему некий моральный урок, установить некие ценностные ориентиры, чтобы не дать «заблудиться» его душе. Дидактизм — вообще органическое свойство культуры и науки средневековья. Поэтому средневековая карта и пространство воссоздавала совершенно иначе, чем современная. Мы уже привыкли как к непреложной истине: север — вверху, юг — внизу запад — слева, восток — справа. И потому, глядя на старинную карту, моментально теряем ориентацию и не можем понять, где что находится.

Средневековая карта выстраивается совершенно иначе. Любой просвещенный христианин знал, что Святая Земля, где жил и был распят Иисус Христос, находится в центре мироздания. Итак, вот один важнейший ориентир: в центре земного круга, или овала, или четырехугольника (это уж кто как представлял себе земную поверхность) помещен Иерусалим. Далее, другое святое место на земле — Эдем, или земной рай, откуда были изгнаны наши первопредки Адам и Ева. В Библии ясно сказано, что Эдем находится на востоке. Можно ли в таком случае обозначить на карте Эдем где-нибудь сбоку или, упаси бог, внизу? В христианском сознании «верх» соотносится с началом небесным, божественным, духовным, с истиной, святостью, а «низ» — с началом плотским, с преисподней, дьяволом. Земной рай должен находиться вверху и только вверху, вблизи от рая небесного. Поскольку земной рай расположен восточнее Иерусалима, то Азия помещается наверху, где мы привыкли видеть север, и как бы разворачивается в меридиональном направлении. Соответственно, Европе на карте достанется место внизу справа, Африке — внизу слева. Материки отделены друг от друга морями, которые часто изображены в форме большой буквы «Т», вписанной в круг земной поверхности. Поэтому такие карты принято называть картами типа «Т — О». В позднее средневековье появились карты, ориентированные на юг или на запад.

Земная поверхность делилась на области сакральные (священные) и профанные (то есть обыкновенные, заурядные). К сакральным землям принадлежали всякого рода райские или блаженные острова. А были еще и опасные, сатанинские зоны — жерла вулканов, открывавшие вход в преисподнюю, дьявольские острова, долины, горы. И картограф тщательно помечал все эти притягательные и скверные места, показывая, куда христианину должно стремиться и чего следует избегать.

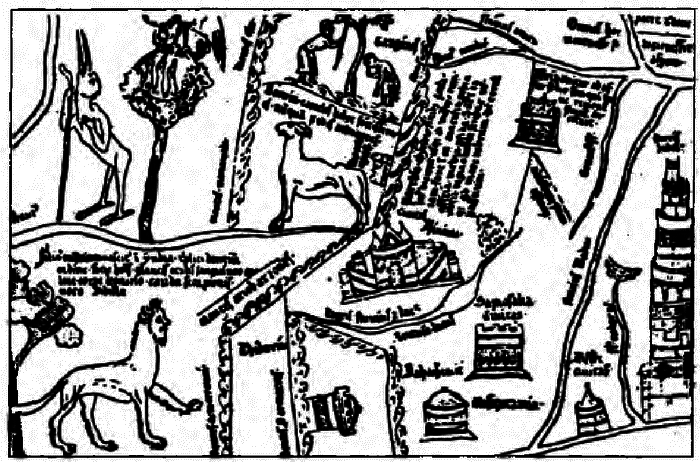

Еще одна характерная и, пожалуй, самая привлекательная черта старинных карт — их иллюстративность, наглядность, образность. Средневековый картограф никак не может удовлетвориться унылым обозначением береговых линий материков и островов. Нет, в море он нарисует корабль и пару морских чудовищ, на дьявольских островах — бесенят, в пустыне — караван верблюдов, в далеких экзотических странах — диковинных зверей. Примечательна в этом отношении Херефордская карта 1260 г., хранящаяся в алтаре кафедрального собора в английском городе Херефорде. На ней можно увидеть скиапода (тененога), кинокефалов и прочих в том же роде. На приведенном фрагменте карты в нижнем левом углу изображен фантастический зверь мантикер[2]. Так географические мифы находили буквальное зримое воплощение на картах. А кроме того, под рисунками картографы любили делать пояснительные подписи, иногда довольно пространные. Такие подписи принято называть легендой, поскольку нередко они действительно излагают легендарные сведения, связанные с теми или иными местами.

Фрагмент Херефордской карты мира 1260 г.

Как видно, старинные карты, испещренные рисунками и выполненные профессиональными высококлассными рисовальщиками, представляли собою, в отличие от нынешних, художественные произведения. Бывало, и сам геометрический чертеж принимал фигуративную форму. Так, известны карта Земли в форме сердца, карта Бельгии в виде льва, карта Азии в виде крылатого коня.

Наконец, обратим внимание еще на одну особенность позднесредневековых географических карт, которая может вызвать недоумение. Вместо привычной унылой сетки параллелей и меридианов он видит непонятную паутину линий, расходящихся лучами из нескольких точек. Такие карты, бывшие в ходу у мореходов с XIV в., называются портуланами — они служили лоциями при плавании от порта к порту. Центры расходящихся линий как бы воспроизводят графический образ морского компаса, и потому число «лучей» соответствует румбам на компасе: в одних случаях их шестнадцать, в других — тридцать два. Географическая карта в силу своего предназначения обладает очень высокой степенью убедительности. А художественность, наглядность старинных карт производила дополнительное впечатление и еще больше убеждала в достоверности представленных географических сведений. И если на карте Индии изображался мантикер, то уж мало кто осмеливался усомниться в его реальном существовании.

До XV в. географические карты изготовлялись вручную — кистью и пером, и потому каждая, наподобие картины, существовала в единственном экземпляре, если так же вручную не копировалась. Можно представить себе, какой редкостью и ценностью была любая из этих карт. Техника гравирования по дереву, а затем по меди совершила переворот в картографии. Первые европейские гравированные карты появились в аугсбургском издании 1472 г. «Этимологии» Исидора Севильского. Пять лет спустя в Болонье вышла с гравированными картами знаменитая «География» Клавдия Птолемея. Затем последовал шквал переизданий этой книги: к концу XVI в. их насчитывалось уже более сорока. Кстати, Птолемеевы карты взял с собою Колумб, отправляясь за океан.