Так же отрицательно смотрит Метро (там же, с. 171–172) на предполагаемые полинезийские аналогии второй пасхальской палице — короткой паоа. Здесь он расходится во мнениях со Скиннером (рукопись в Музее Бишоп), который усматривал сходство с новозеландскими и чатемскими палицами мере и пату: «Пасхальская паоа несомненно относится к тому же типу, что маорийская пату. Правда, аналогия неполная, так как на острове Пасхи не находили каменных палиц и по преданиям не видно, чтобы они здесь когда-либо были. Маорийские мере типа пату онева делали из камня. Маорийские деревянные палицы напоминали формой скрипку или были изогнуты вверху наподобие кривого садового ножа; оба эти типа далеки от пасхальского. У каменной пату, более всего похожей на пасхальские образцы, нет навершия с резной головой. Оно есть у деревянных или костяных пату, но они совершенно отличны от пасхальских палиц. На пасхальских паоа нет отверстия для подвески, каким снабжено большинство маорийских образцов. Ребра навершия некоторых пасхальских палиц — обыкновенное стилизованное изображение шевелюры, как и на деревянных фигурках. Так что сходство с поперечными бороздами навершия маорийской пату чисто случайно».

Длинные, подчас уплощенные церемониальные жезлы из дерева, иногда применявшиеся (совсем как на Пасхе) и как оружие и как эмблема ранга, были широко распространены в древнем Перу. Сохранились археологические образцы, да и иконография перуанского приморья показывает, что одним из главных видов оружия у доинкских, как и у большинства полинезийских, племен были палицы — длинная и короткая. Общие и более частные черты сходства различных перуанских и полинезийских палиц отмечались неоднократно (Moreno, 1901, р. 576; Kramer, 1904, р. 127; Wolf el, 1925; Imbelloni, 1930; Norden-skiold, 1931, p. 21; Emory, 1942, p. 131; Rivet, 1943, p. 120; Heyerdahl, 1952, p. 696–697). Значение церемониального жезла на Пасхе в прошлом подчеркивается наличием среди письмен ронго-ронго множества птицечеловеков и антропоморфных фигур с жезлом в руке.

Древность этого изделия на ближайшем материке тоже очевидна; об этом говорят и археологические образцы, собранные в приморье, и тиауанакские птицечеловеки, и антропоморфные изображения с церемониальным жезлом в руке. Тиауанакские жезлы тоже обычно иллюстрируются с двумя головами вверху, но в отличие от Пасхи головы птичьи, а не человеческие. Тем не менее пока не найдены параллели специфическому стилю пасхальских наверший, не представляется возможным привязать это изделие к какому-либо внеостровному образцу.

Ао а рапа (большое и малое плясовые весла); фото 54–57, цв. фото XIV, слева

Ао и рапа различаются между собой главным образом размерами и рисунком, в остальном они родственны. Оба изделия представляют собой двойные весла, которые крутили в руках, исполняя ритуальные пляски.

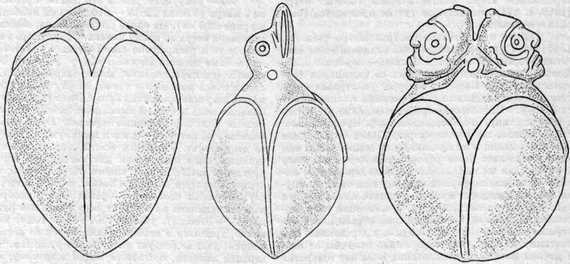

Ао — покрупнее, длина его подчас превосходила 2 метра (Vienna 22845 — 216,5 см при наибольшей ширине 22,6 см). На одной лопасти весла, обычно обращенной вверх во время пляски, с двух сторон вырезано, а то и раскрашено стилизованное человеческое лицо. Сама лопасть плоская, как у рабочего весла, края почти параллельные, конец закругленный. Нос личин очень длинный и узкий, вверху разветвляется на две широкие изогнутые брови. Вилкообразная комбинация носа и бровей выполнена низким рельефом. Резные или нарисованные краской глаза намного больше рта, который сведен к минимуму или же вовсе отсутствует. Уши есть всегда, они оформлены в стилизованной манере как две свисающие мочки с круглыми затычками. У одного очень старого, источенного червями образца (Boston, 64845) затычками служат рыбьи позвонки. Образец этот, приобретенный экспедицией на «Альбатросе» (научный руководитель — Эгессиз), уже в 1904–1905 годы, несомненно, хранился в пещере. Ниже мочек ао резко сужается; дальше следует шея, она же рукоятка. Часть верхней лопасти, соответствующая широкому, высокому лбу, расписана или изрезана частыми продольными бороздами, возможно, обозначающими шевелюру, хотя на некоторых экземплярах эта деталь явно походит на перьевой венец распространенного в прошлом на Пасхе типа. У некоторых экземпляров от больших глаз вниз по щекам вертикально спускаются параллельные черточки, нарисованные краской и изображающие слезы. Этот мотив «плачущий глаз» особенно четко видно на древних символах ао, нарисованных на плитах культовых сооружений Оронго (Ferdon, 1961, fig. 65, pl. 29 с; наст, том, фото 183 а).

Некоторые лица на веслах ао расписаны геометрическим узором, напоминающим татуировку. Из двух лопастей ао окрашена бывает только та, где изображены личины, в остальном весло гладкое, шлифованное. Тонкая рукоятка овального сечения, которая посередине становится почти круглой, соединяет окрашенную лопасть с неокрашенной. Очертания второй лопасти такие же, нет лишь выступов, изображающих мочки ушей на декорированной части. На некоторых экземплярах вторая лопасть поуже, очертаниями напоминает скругленный прямоугольник. Иногда от центра оконечности второй лопасти вниз торчит «палец», опоясанный посередине рельефным кольцом. На некоторых образцах вместо этого кольца видим ступенчатый переход от более широкой верхней части к более узкой нижней. «Палец» соответствует выступу на некоторых рабочих веслах, предназначенному для того, чтобы отталкиваться от берега или от дна.

Рапа намного меньше, обычная длина — 60–70 см. В отличие от ао это весло, скорее всего, применялось только для ритуалов. Очень похоже, что речь идет о производной, упрощенной, более стилизованной версии длинного ао, для которого требовались относительно большие древесные стволы. Личина на рапе не раскрашена; резное изображение совсем простое — тонкое, изящное, рельефное ребро посередине изображает нос, переходящий вверху в столь же изящные брови, которые описывают полную дугу до мочек ушей. На рапе, как и на ао, мочки отделены от лопасти зарубкой и вырезаны круглые затычки. Возможное происхождение. Примечательно, что ритуальные весла Пасхи двойные. Нет ни одного экземпляра одинарного весла. Нигде больше в Полинезии не известны двойные весла. Полинезийские лодки все без исключения приводятся в движение одинарными веслами, рукоятки которых либо гладкие, либо с вилкой или шишкой на конце. Традиционная роль двойного весла в пасхальских ритуалах, изображение ао с «плачущим глазом» вместе с камышовыми судами на каменных плитах культовых сооружений Оронго — все указывает на то, что речь идет о культе и эмблемах, связанных с почитанием принадлежностей древнего мореходства.

Неизвестное в Океании двойное весло зато широко распространено в Америке. Такими веслами спорадически пользовались исконные жители приморья от Чили (Frezier, 1717, pl. 16) до Калифорнии (Choris, 1822, pl. 9). В исторические времена небольшие камышовые лодки перуанского приморья приводили в движение расщепленным стволом бамбука; гребец держал его посередине и загребал поочередно концами. Древность настоящего двойного весла на ближайшем к Пасхе материке подтверждается тем, что его находят вместе с доинкскими моделями плотов, относящимися к поре докерамического рыболовецкого населения на тихоокеанском побережье у Арики, ниже Тнауанако. Все резные и раскрашенные весла, захороненные вместе с этими моделями, двойные, как и ритуальные весла на Пасхе (Bird, 1943; Heyerdahl, 1952, pl. 76).

Употребление для ритуалов замысловато декорированных двойных и одинарных весел — характерная черта перуанского приморья; одинарные весла участвовали в ритуалах и в Полинезии, в частности на островах Тубуаи. У некоторых одинарных весел Северного и Центрального побережья Перу, а также у некоторых образцов с Тубуаи рукоятки так щедро украшены символами, вроде держащихся за руки маленьких человеческих фигурок, что их вряд ли можно было использовать иначе, как эмблемы или ритуальные принадлежности (Heyerdahl, 1952, pl. 78).