В пределах Полинезии не отмечено параллелей реи-миро, если не считать, что на многих островах носили в виде украшения на шее зуб кашалота (там же, с. 230). Метро (там же, с. 236) пишет: «У деревянных полумесяцев реи-миро нет параллелей в Полинезии. Большие нагрудные украшения совсем иного вида и из другого материала носили на Таити и на Маркизских островах… Внешнее сходство с большими серповидными раковинами Соломоновых островов не означает связи между Пасхой и Меланезией».

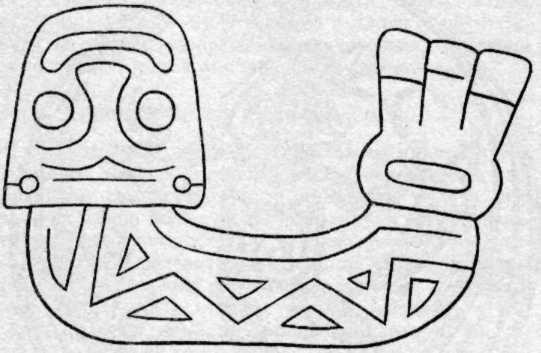

Если пасхальцы считали свои серповидные нагрудные украшения символом луны (реи-марама) и в то же время — корабля предков (реи-миро), это не так уж и удивительно, учитывая, что в других местах мы сталкиваемся с таким же двойным значением. Обратившись и на этот раз к ближайшему материку, мы увидим, что в Перу символом луны сплошь и рядом служила серповидная камышовая лодка. Изображения солнечного божества, плывущего в небесах на серповидном камышовом судне, часто встречаются доинкском искусстве северного побережья (например, рис. 40, 41). И коль скоро пасхальцы вязали камышовые лодки такого же вида, притом из камыша доставленного из Перу, и носили нагрудные украшения во время посадки батата американского происхождения, который называли старым перуанским наименованием кумара, вполне возможно, что они подобно перуанцам, рассматривали свои традиционные нагрудные украшения как символы и судна предков и луны. Серповидные нагрудные украшения найдены при раскопках в Перу. В Лиме, в коллекции Амано, хранится деревянная поделка, изображающая человека с инкрустированными раковиной глазами и с пекторалью из раковины, а также отдельно выполненное нагрудное украшение такой же формы (фото 317 n, о).

Мы видели, что на Пасхе то же, по сути, нагрудное украшение нередко выполнялось в виде изогнутой рыбы (фото 48 b, 49). Здесь очевидная параллель — серповидная рыба, которая служит нагрудным украшением центрального божества на Двери Солнца в Тиауанако (рис. 42).

Тахонга (шаровидная подвеска); фото 51–52

Известны образцы из камня, но большинство тахонга, как и описанные выше изделия, вырезаны из торомиро. На острове приобретено множество тахонга. и некоторые весьма старинные, хотя в конце восьмидесятых годов прошлого века началось изготовление их для продажи.

Форма обычно яйцевидная, с шишечкой на тупом конце, а в шишечке сквозное отверстие для бечевки. Сходство с яйцом нарушено тем, что тахонги, делят на равные секции четыре (иногда три) узких продольных ребра, которые расходятся симметрично от острого конца. Подходя к тупому концу тахонги, каждое ребро разветвляется на два такой же толщины, как основное; эти дуги сопрягаются с ответвлениями двух соседних ребер. Если смотреть с тупого конца, сопряженные разветвления ребер образуют четырехконечную звезду с вогнутыми сторонами и заостренными углами. В центре этой фигуры и находится круглая или цилиндрическая шишечка с отверстием для бечевки. На некоторых экземплярах шишечка оформлена в виде одной или двух человеческих голов, иногда в виде птичьей головы с обращенным вверх широким клювом. Глаза у голов инкрустированы обсидиановыми кружочками в костяных кольцах. Поверхности отшлифованы, но окрашены. Обычная величина тахонга по продольной оси — 8—10 см: вообще же размеры варьируют.

Возможное происхождение. Есть предположение, что тахонги служила женским украшением, хотя современный информатор Метро (там же, с. 233) считал, что это не обязательно. Образцы с птичьей головой наверху напоминают распадающееся на четыре части яйцо, из которого вылупляется птенец (рис. 43, в середине). Другие тахонга поразительно похожи на кокосовый орех в кожуре; правда, у такого ореха сечение округло-треугольное. У гипотезы, будто эта подвеска имитирует произраставший на родине предков кокосовый орех, есть и сторонники и противники (цит. соч.). Но все равно по ней нельзя судить о происхождении этого чисто местного украшения, ведь до прибытия миссионеров на Пасхе тоже была роща кокосовых пальм (Heyerdahl, 1961, р. 30). Как считает Метро (1940, с. 236), деревянная тахонга, судя по всему, присуща только острову Пасхи.

Поскольку есть тахонга, увенчанные двумя человеческими головами (рис. 43, справа), интересно вспомнить бытовавшие в некоторых частях Инкской империи предания о том, что первый инка и его сестра-жена вышли из яйца. Эта ассоциация немаловажна, если учесть, что Хоту Матуа, по преданию основавший пасхальскую королевскую династию и прибывший на остров со стороны Перу, считался сыном короля Тупа-ринга-анга (Metraux, 1940, р. 127). Лига на Пасхе означает «творить», а Тупа-ринга очень похоже на Тупа-инга — так часто именовали Инку Тупака, который выходил с целым флотом в Тихий океан, чтобы посетить острова, известные купцам приморья. Этот Тупа-инга заимствовал имя многих своих предшественников; в перуанских генеалогиях видим целых двадцать королей с таким именем, и большинство из них представляли еще доинкские династии (Montesinos, 1642).

Уа и паоа (палицы длинная и короткая); фото 53

Двуликую уа описывали когда как церемониальный жезл, служивший также боевым оружием, когда как палицу с длинной рукояткой, эмблему лиц высокого ранга. Вероятно, оба объяснения верны. Сохранилось много аутентичных образцов, еще больше было вырезано в постмиссионерский период, но преимущественно из привозного дерева.

Форма навершия почти шаровидная, однако книзу меньший диаметр продолжает убывать, а больший возрастает, так что палица уподобляется шпателю. Но иногда — это зависит от материала — сечение остается одинаковым до самого низа. Навершие оформлено как голова с двумя симметричными лицами. Глаза инкрустированы обсидиановым кружочком в костяном кольце. Ниже глаз, по обе стороны длинного, прямого, тонкого носа с реалистично выполненными крыльями выступают большие мешки. Рот — плоский эллипс; выпуклые губы разделены горизонтальным желобком. Зубы не показаны. Уши с затычками в мочках изображены продольными валиками на стыке двух лиц. Лоб выступает над глазами. Бровей нет, но широкий и высокий лоб изрезан от уха до уха параллельными бороздами. Ни подбородка, ни бороды нет; внизу лицо, сужаясь, прямо переходит в палицу.

Длина образцов сильно различается, более поздние изделия подчас достигают почти 2 метров, тогда как старинные экземпляры редко превышают 1,2 метра, причем они иногда чуть изогнуты — дефект материала (торомиро). Кармашки и другие углубления, вызванные пороками древесины, нередко заделаны точно подогнанными кусочками дерева. Иногда уа хранили в чехлах из камыша тотора.

Паоа по художественному оформлению близки к уа. И здесь чуть сплющенное навершие изображает двойную личину; правда, не всегда инкрустированы глаза. Туловищная часть — не столько жезл, сколько короткая, плоская, широкая одноручная палица, главное, наряду с обсидиановыми матаа, боевое оружие пасхальцев в исторические времена. Профиль лопасти в верхней, суженной, а также в средней части скорее остроконечный, чем выпуклый; в сечении получается сплющенный ромбоид с округленными углами. Нижняя часть до выпуклого конца расширена и уплощена, сечение линзообразное. Как у а, так и паоа гладкие, шлифованные, неокрашенные. Возможное происхождение. Жезловидная палица уа неизвестна больше нигде в Океании. Линтон (1923, с. 396) показал, что распространение узколопастных жезлов какого-либо рода в Полинезии ограничивается Маркизскими островами, Новой Зеландией и Пасхой. Лопасть жезла маркизских вождей лишь немногим уже лопасти пасхальской уа, но навершие не резное. Тонкий уплощенный нижний конец новозеландской таиаха несколько напоминает нижнюю половину уа. Но верхняя часть заканчивается копьевидным острием, оформленным в виде высунутого длинного языка обращенной вверх фантастической головы. Метро (1940, с. 171) считает, что тут не приходится говорить о параллели.