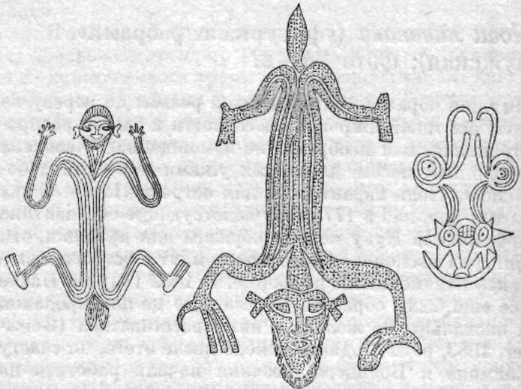

Брови широкие, выпуклые, двугранные, густо покрыты поперечными врезными линиями. Овальные глаза инкрустированы плоским кружочком из черного обсидиана в белом кольце из раковины или рыбьего позвонка. Ниже глаз, словно мешки, выступают скулы, подчеркивая впалость щек. Узкие губы большого рта изогнуты в характерной усмешке. Губы раздвинуты так, что в центре просвет поменьше, у скругленных уголков рта — побольше. По обе стороны бородки острой гранью выдаются нижние скулы. У отдельных образцов между зубами и в ноздрях видны следы красной краски.

Реалистично выполненная шея с выступающей гортанью согнута вперед. Самая выразительная черта на реалистичном туловище — торчащие ребра над глубоко запавшим животом. Число ребер — кавакава — различно, но они есть всегда, отсюда описательное название фигурки. Обычно два ряда ребер соединяются впереди без обозначения грудины, однако от грудной клетки вниз торчит преувеличенно длинный, загнутый внутрь мечевидный отросток. Ключицы представлены в виде крутых рельефных дуг, сопрягающихся в верхней части груди. Над самыми ребрами намечены маленькие соски. Всегда обозначен также пупок на нижней, выступающей половине живота. Глубокий желобок отделяет живот от безымянных костей. Обрезанный пенис приподнят, часто выделена головка, но яички не показаны. Спина тоже выполнена так, чтобы подчеркнуть изможденность. Торчат вырезанные рельефом лопатки, зубчатым гребнем тянется позвоночник. Обозначены отдельные позвонки, но длина их обычно преувеличена и, соответственно, сокращено количество. Один шейный позвонок под затылком увеличен и образует круглую шишку; в ней часто просверлено поперек отверстие для бечевки, на которой подвешивается фигурка. Внизу позвоночник обычно заканчивается рельефным кольцом выше тазового пояса, но иногда позвоночник продолжается вертикальным валиком ниже кольца. Безымянные кости подчас изображены довольно натуралистично, а подчас лишь обозначены изобразить сутулость как еще одно выражение изможденности человека, настолько ослабевшего, что он еле стоит на ногах.

Возможное происхождение: Моаи кавакава типичны для острова Пасхи; нигде больше в Полинезии нет подобных изделий. Торчащие ребра и запавший живот резко контрастируют с изображениями двумя узкими гребнями, которые расходятся дугами от нижней части хребта. В еще более упрощенной или стилизованной версии тазовая кость изгибается поперечным валиком ниже кольца; невольно вспоминается рельеф, встречающийся на спинах статуй Среднего периода, которые отнюдь не наделены признаками изможденности.

Округлые ягодицы выступают так же, как нижняя половина живота; короткие ноги выглядят неожиданно мощными рядом с длинными тонкими руками. Плечи сутулой фигурки покатые; руки опущены, и локти чуть согнуты, так что ладони прижаты к бедрам. Мыщелки обозначены на запястьях бугорком. Пальцы сжаты вместе, большой палец не выделен, ногти не изображены. Короткие толстые ноги тоже слегка согнуты; обычно на щиколотках с обеих сторон бугорками обозначена таранная кость. Стопы сильно укорочены, в профиль иногда напоминают копыто, пальцы только намечены вертикальной нарезкой. Пятка подчас непропорционально велика для такой стопы. Все поверхности на завершенных аутентичных экземплярах отшлифованы до блеска и не окрашены.

Метро (1940, с. 252) показал, что сутулость большинства моаи кавакава — следствие естественной кривизны сука или ствола торомиро, послужившего материалом для резчика. По его мнению, обусловленная особенностями древесины сутулая поза со временем стала обязательной для всех моаи кавакава. Нам представляется более вероятным, что художник намеренно выбирал слегка изогнутые суки, чтобы человека на других тихоокеанских островах, где в скульптуре преобладают тучные особы с мощным туловищем и большим животом. У одной уникальной деревянной фигурки с островов Чатем, хранящейся в музее Данидина, намечены ребра, и по этой причине ее сравнивали с пасхальскими изделиями, однако у грубо выполненного чатемского образна нет больше никаких черт, хотя бы отдаленно напоминающих моаи кавакава, а одно только наличие ребер на единственной фигурке — слабое основание для сравнений.

Если опять обратиться в другую сторону, к Южной Америке, мы и здесь не увидим прямых соответствий моаи кавакава, зато от Перу до Мексики спорадически обозначение ребер типично для многих идолов — и каменных и деревянных. Выше уже говорилось, что на двух из больших коленопреклоненных статуй Тиауанако изображены торчащие ребра, а их козлиные бородки, орлиные носы и некоторые другие черты лица, включая выпуклые брови и выступающие скулы, напоминают характерные черты моаи кавакава (фото 303 b, d, 305 b). Представлены в древнем Перу и вырезанные из дерева небольшие стоящие фигурки с торчащими ребрами; инкрустация глаз белой раковиной и обсидианом или другим темным материалом широко применялась в деревянной и каменной скульптуре от Мексики до Перу (фото 317 е — i, и).

Тем не менее общая композиция моаи кавакава известна только на Пасхе, поэтому идея столь важного в местном искусстве изготовляемого в таком количестве мотива, очевидно, родилась на самом острове. Однако черты физического облика — орлиный нос, тонкие губы, козлиная бородка, а также обычай удлинения мочек ушей и обрезания — прослеживаются и в доинкском искусстве на побережье Перу например, фото 312 i — m). Натуралистический облик моаи кавакава, включая растянутые мочки, свидетельствует, что речь идет не о каком-то вымышленном чудовище, что моделью послужил некий реально существовавший представитель известных по преданиям Длинноухих, которые в прошлом жили на острове вместе с предками преобладающих ныне Короткоухих.

Одно из пасхальских преданий специально объясняет, почему резчики из поколения в поколение изготовляют эту фигурку именно так, ничего не меняя. Любой резчик на острове знает это предание наизусть, отличаются только детали позднего происхождения. Раутледж (1919, с. 269–270), Брауп (1924, с. 139–140), Метро (1940, с. 260–261), Энглерт (1948, с. 79–83) и другие уделили много внимания этому яркому преданию, и здесь достаточно привести общие для всех версий основные моменты. Дело происходило во времена короля Туу-ко-иху, второго после Хоту Матуа по значению короля в пасхальских преданиях. Если Хоту Матуа, первооткрыватель острова, прибыл из большой, иссушенной солнцем страны на востоке и приступил к ваянию первых статуй, то Туу-ко-иху приплыл с далеких островов на западе на уже обитаемый остров (Heyerdahl, 1961, р. 33–43). Туу-ко-иху приписывают создание первого моаи кавакава, и о модели его все версии говорят одно и то же. Отправившись прогуляться к Пупа Пау, где добывался камень для пукао, он застал в кратере двух спящих людей. Они были совершенно измождены, кожа да кости, однако еще могли двигаться и говорить. Раутледж называет их аку-аку, духами, но информаторы Брауна добавили важную деталь, дескать, речь шла «об исконных жителях острова, которых вновь прибывшие вытеснили в горы, и они там совсем изнемогли от голода». Дальше предание сообщает, что Туу-ко-иху вернулся домой и разыскал подходящий кусок древесины: «он так боялся забыть какие-нибудь подробности, что тут же сел и вырезал первого моаи кавакава…»

Современные пасхальцы упорно подчеркивали, что у предков не было другого способа запомнить и описать для будущих поколений внешний облик людей и предметы, кроме как изобразить их в камне и дереве. Наши люди не умели фотографировать, сказал мне один пасхалец, зато они умели вырезать.

Раутледж (1919, с. 271) приходит к сходному заключению о стандартных деревянных фигурках: «Вполне вероятно, что перед нами портреты или мемориальные фигуры…» В самом деле, арабо-семитский профиль некоторых ныне живущих потомков Длинноухих из рода Атанов до того похож на неполинезийские лица моаи кавакава, что моделями для резчиков вполне могли служить предки этого рода. И не так уж невероятно, что причиной появления скульптур было желание победивших «Короткоухих» запечатлеть физический облик людей другого племени, который мог быть забыт со смертью его последних представителей. Как бы то ни было, традиция вырезывания моаи кавакава на острове Пасхи передавалась из поколения в поколение художниками, убежденными в том, что они изображают не бога и не одного из своих собственных предков, а представителя иного физического типа, виденного Туу-ко-иху на Пасхе.