На практике, готовясь к разговору о возрастном цикле, я попросил Судхира Какара назвать мне на хинди термин, соответствующий нашей «заботе». Он ответил, что точного соответствия, выраженного одним словом, он не подберет; взрослый человек выполняет свои задачи, практикуя Даму (ограничение), Дану (милосердие) и Дайю (сострадание). Я мог только ответить, что эти слова легко переводятся на простой английский язык словосочетаниями «to be careful» (быть осторожным) «to take саrе of» (позаботиться о ком-либо/чем-либо), и «to care for» (ухаживать за кем-либо/любить кого-либо) (Erikson, 1980).

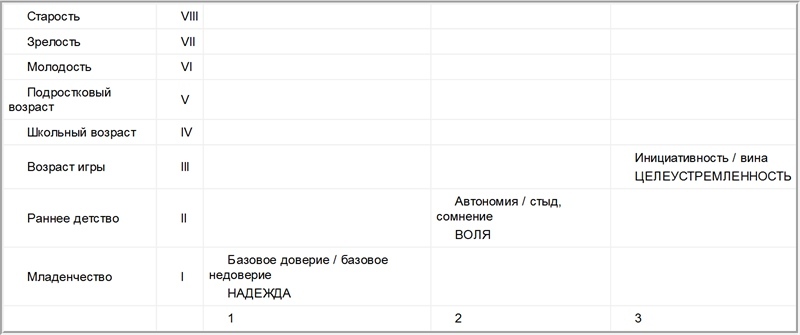

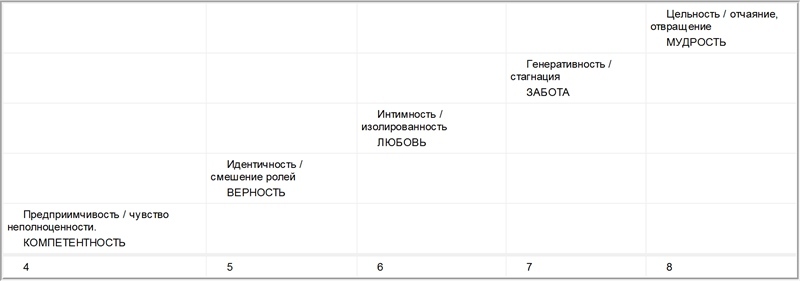

Таблица 2. Психосоциальные кризисы

Здесь может быть полезным вспомнить о последовательности этих стадий на лестнице развития, предложенной эпигенетической точкой зрения, представленной в табл. 2. Так как в ней я решил начать обсуждение психосоциальных этапов развития с самого верха, то есть с последнего уровня зрелости, а не с «начала начал», то стоит окинуть взглядом всю лестницу, ведущую к этой вершине. Между надеждой и верностью мы поместили (в четком соответствии с этапами развития) такие качества, как воля, целеустремленность, компетентность, а между верностью и заботой – любовь. Кроме заботы, мы осмелились внести в этот список нечто, что мы обозначили как мудрость. Однако вертикали таблицы демонстрируют со всей очевидностью, что каждая ступенька (даже мудрость) опирается на все предшествующие ей, в то время как созревание одного из этих качеств (и психологический кризис) в развитии, обозначенном горизонталью, создает все новые коннотации для всех «нижних» и уже завершенных этапов, так же, как и только формирующимся и расположенным выше. Об этом не следует забывать.

Кроме того, может возникнуть вопрос, каким образом мы пришли к мысли о том, чтобы так последовательно применить эпигенетический принцип к описанию общей конфигурации психосоциального феномена. Не означает ли это, что соматический процесс обладает полной организующей властью над социальным? На это следует ответить, что жизненные этапы всегда «связаны» с соматическими процессами, даже если они остаются зависимыми от психических процессов личностного развития и этической силы социальных процессов.

Можно предположить тогда, что эпигенетическая природа этой лестницы должна отражаться в определенной лингвистической согласованности этих терминов. И действительно, такие слова, как надежда, верность, забота, имеют внутреннюю логику, которая, как представляется, подтверждает значение развития. Надежда есть «ожидание исполнения желаемого» – фраза, вполне соответствующая неопределенному инстинктивному стремлению, которое будит некие твердые ожидания. Это также соответствует нашему предположению о том, что первая базовая сила и корень развития возникают в результате разрешения первой антитезы развития, а именно «базовое доверие/ базовое недоверие».

Что же касается наводящих на размышления лингвистических коннотаций, то hope (надежда) звучит похоже на «hop», что означает «прыгать», «совершить скачок»; а мы помним, что Платон видел модель игры как таковой в прыжках молодых животных. В любом случае надежда рождает чувство свободы в отношении ожидаемого будущего, которое подталкивает ожидающего к скачкам, к движению в подготовительной игре воображения или в малых инициирующих действиях. Такая смелость должна полагаться на чувство доверия, которое, буквально и фигурально, питается материнской заботой и в случае возникновения для него угрозы – в результате крайнего дискомфорта – может быть восстановлено компетентным утешением, что по-немецки звучит как Trost. Соответственно забота проявляется как инстинктивный импульс лелеять, ласкать, утешать того, кто в своей беспомощности демонстрирует признаки отчаяния. И если в подростковом возрасте, располагающемся между детством и зрелостью, возникает, как мы заявили, сила верности (fidelity, fidelité, fedeltà), это не только обновление на более высоком уровне способности к доверию (в том числе доверию к самому себе), но также и признак способности вызывать доверие, и способность быть преданным (немецкое Treue) по отношению к чему-то, что имеет идейную ценность. Однако отсутствие подтверждения верности может привести к таким всепроникающим симптомам, как неуверенность в себе или неповиновение, или же к истовой привязанности к группе таких же неуверенных или все отрицающих людей и их идеям. Таким образом, доверие и верность связаны между собой как лингвистически, так и эпигенетически, и мы видим у наших самых тяжелых молодых пациентов подросткового возраста признаки полуосознанной регрессии в самую раннюю стадию, чтобы вновь обрести элементы основы той первой надежды – если только они не потеряли ее насовсем, – которая позволит им вновь совершить скачок.

Наше желание увидеть логику развития в таких универсальных ценностях, как вера, надежда, любовь, не означает, однако, что мы хотим свести их к источнику, укорененному в младенческой стадии. Напротив, логика подталкивает нас к анализу того, как такие силы внутренне подпитываются на каждом этапе, при столкновении с серьезными проблемами, принося нам внутреннее озарение; между тем столкновение с базовым злом заставляет переоценивать ценности универсальных систем веры или идеологии.

Итак, некоторым образом вдохновившись, приступим к обсуждению психосоциальных стадий. Как я уже сказал, на этот раз я начну с последней стадии – она помещена вверху нашей таблицы не столько из методологического своеволия, сколько для того, чтобы подчеркнуть логику схемы. Как говорилось, каждая линия, горизонтальная или вертикальная, эволюционно связана с другой, либо выражающей предшествующее условие ее формирования, либо ее будущее следствие. По-видимому, эту логику можно применить к стадии, которая сегодня требует особенного внимания и новых решений.

Последняя стадия

Доминирующей антитезой старости мы назвали «цельность / отчаяние». Дистонический элемент представляется здесь достаточно убедительным с учетом того факта, что верхняя линия таблицы обозначает абсолютный конец (непредсказуемый во времени и по форме) нашей жизни, данной нам один раз. Между тем слово «цельность» предъявляет особое требование – а также сила, которую мы выводим как рождающуюся в этом последней антитезе, – а именно мудрость. Мудрость мы определяем как «осознанный и одновременно отстраненный интерес к жизни перед лицом самой смерти»; это нашло свое отражение в старинных пословицах и одновременно подтверждается на примере повседневной жизни. Отметим еще раз, что более или менее откровенное презрение есть противоположность мудрости – реакция на чувство (и наблюдение за другими людьми) завершенности, беспомощности и растерянности перед приближающимся концом.

До того, как мы попытаемся осмыслить эти финальные противоречия, нам следует вновь указать на историческую относительность всех событий и особенно всех теорий развития. Возьмем данную, последнюю, стадию: мы впервые обратились к этой теме в среднем возрасте – когда у нас не было ни желания (ни способности) представить самих себя по-настоящему старыми. Это было всего несколько десятилетий назад, но тогда сам доминирующий образ старости был совершенно иным. Тогда все еще можно было оставаться в рамках образа «старцев», умудренных мужчин и женщин, которые тихо живут в приличных для их возраста обстоятельствах и ждут часа, когда достойно отойдут в мир иной. Этот образ особенно относится к тем культурам, где долголетие считается божественным даром и привилегией немногих. Но верно ли такое представление в наш век, когда старость представлена многочисленной частью населения – быстро увеличивающейся, неплохо сохранившейся и скорее подпадающей под определение обычных «пожилых людей»? С другой стороны, могут ли исторические изменения заставить нас перестать считать старость тем, чем она была всегда и в наше время, и во временах, о которых мы судим по тому, что сконцентрировано в языке и фольклоре, по тому, что мы называем народной мудростью?