Из Страбона (VII, III, 18) следует, что царь Атей в описываемое время был единоличным правителем скифов. Ни о каких соправителях этого царя в трудах древних авторов не упоминается, а об Атее как о сильном и деятельном владыке скифов, кроме Страбона, говорят Полиен, Фронтин, Клеарх Солийский (Шелов Д.Б., 1971, с. 56). Идеологическим отражением усиления царской власти при Атее исследователи считают распространение в скифском искусстве IV в. до н. э. сюжетов на тему ее божественного происхождения (Граков Б.Н., 1950, с. 12; Раевский Д.С., 1977, с. 165–169). Видимо, с целью поднять свой престиж в качестве владыки скифов Атей чеканил монету, по типу изображений на ней близкую к монетам Филиппа Македонского (Анохин В.А., 1973, с. 41). Атей, таким образом, выступает как царь, с деятельностью которого можно связывать политическое объединение Скифии на территории от Дона до Дуная (Граков Б.Н., 1950, с. 9 сл.; 1971, с. 40 сл.). Существует, правда, и другое мнение, распространенное главным образом в западноевропейской литературе, по которому Атей был царем лишь небольшой части скифов, обосновавшихся в Добрудже. Однако эту точку зрения не разделяет большинство советских скифологов (см.: Шелов Д.Б., 1965, с. 19, примеч. 15; Каллистов Д.П., 1969, с. 127).

Во время правления Атея во внутренней жизни Скифии произошли важные изменения. Как было показано в предыдущей главе, впервые возник ее экономический, политический и административный центр (Камонское городище), усилился процесс оседания кочевников на землю. Благодаря внешней политике Атея, направленной на укрепление позиций в западном направлении, скифы достаточно прочно утвердились в нижнем Подунавье, на территории Добруджи, и стали играть существенную роль в событиях на Балканах. В этой связи наблюдается увеличение скифского населения, как оседлого, так и кочевого, в Днестро-Дунайском междуречье. Одновременно происходили дальнейшее усиление давления на оседлых земледельцев лесостепи и продвижение каких-то орд кочевников на север. Об этом достаточно определенно свидетельствует появление в лесостепи типично скифских могильников (например, Бориспольский под Киевом). Таким образом, в период царствования Атея, видимо, стала возможной регулярная эксплуатация подчиненных земледельческих племен, что способствовало появлению стабильного прибавочного продукта, производимого этими племенами в пользу господствующего племени царских скифов. Вместе с тем, по-видимому, возросла и эксплуатация рядовых общинников внутри племени-завоевателя. Как следствие увеличения стабильного прибавочного продукта и роста заинтересованности греческих купцов в приобретении у скифов хлеба и других продуктов в IV в. до н. э. значительно увеличился объем торговли скифов с греческими городами Северного Причерноморья, о чем подробнее говорилось выше. В результате изменений в политической и экономической жизни в Скифии происходит дальнейшее усиление и углубление имущественного и социального неравенства. Со всей очевидностью это прослеживается на археологическом материале. Как было показано выше, по погребальным памятникам IV в. до н. э. отчетливо заметно существование нескольких имущественных и соответственно социальных рангов как среди аристократии, так и среди рядовых общинников.

Б.Н. Граков, первым обративший внимание на изменения в общественном устройстве Скифии в эпоху правления Атея (конец V–IV в. до н. э.) и объяснивший их переходом к государственному образованию, трактовал это государство как рабовладельческое, основанное на эксплуатации, имевшей формы общинного рабства в духе рабства у античных народов Спарты или Фессалии (1950, с. 11). А.М. Хазанов, поддерживая точку зрения Б.Н. Гракова о переломном моменте в социальной истории скифов в период царствования Атея, считает, что «он знаменовал собой не рождение нового государства, а его кульминацию». «Скифское государство и в IV в. до н. э. оставалось раннеклассовым, но достигшим теперь своего зенита», — пишет А.М. Хазанов, а преобладающей формой эксплуатации были даннические отношения (1975, с. 244). В античной литературной традиции нет данных, которые касались бы положения в Скифии после гибели царя Атея в 339 г. Но скифские курганы последней четверти IV и начала III в. до н. э., свидетельствуют о том, что никаких существенных изменений во внутреннем устройстве Скифии в тот период не произошло. Новые тенденции появились лишь в конце III в. до н. э.

Что касается лесостепных оседлых земледельческих племен, то судя по археологическому материалу VII–IV вв. до н. э. по своему социальному развитию они вряд ли уступали кочевникам, а возможно, даже превосходили их. Они имели своих царей и свою военную аристократию, а имущественное расслоение в среде земледельцев, очевидно, было не менее выраженным, чем у кочевников. Существование городищ, а среди них таких, как Бельское или Немировское, которые являлись племенными центрами, свидетельствует о том, что оседлые земледельческие племена сохраняли свою организационную структуру и внутреннюю автономию по крайней мере до IV в. до н. э. Зависимость земледельцев от кочевников, вероятно, ограничивалась сбором дани и грабежами во время походов скифских военных отрядов на северных соседей. По А.М. Хазанову, население лесостепи в скифский период еще не достигло уровня классообразования. Б.А. Шрамко, напротив, вполне обоснованно считает, что «в V–IV вв. до н. э. лесостепные племена находились уже на таком уровне социально-экономического развития, который позволяет говорить о глубоком разложении первобытно-общинного строя и формирования раннеклассового общества и примитивных государственных образований» (1983, с. 27).

Глава третья

Поздние скифы (III в. до н. э. — III в. н. э.)

(Дашевская О.Д.)

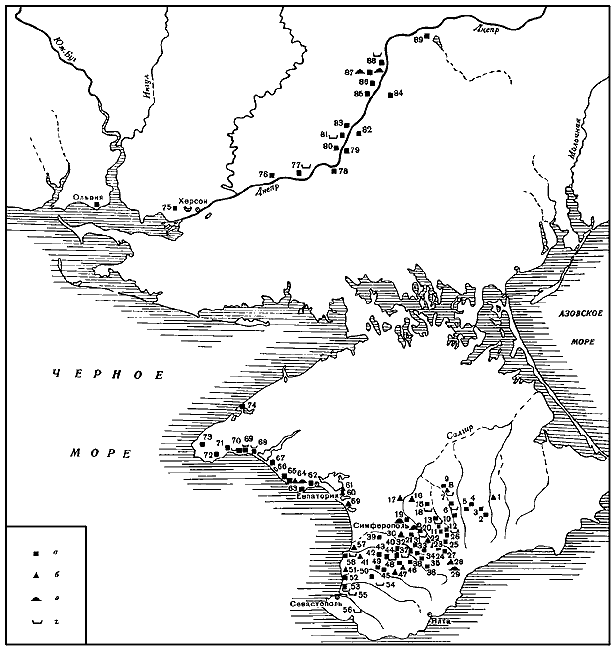

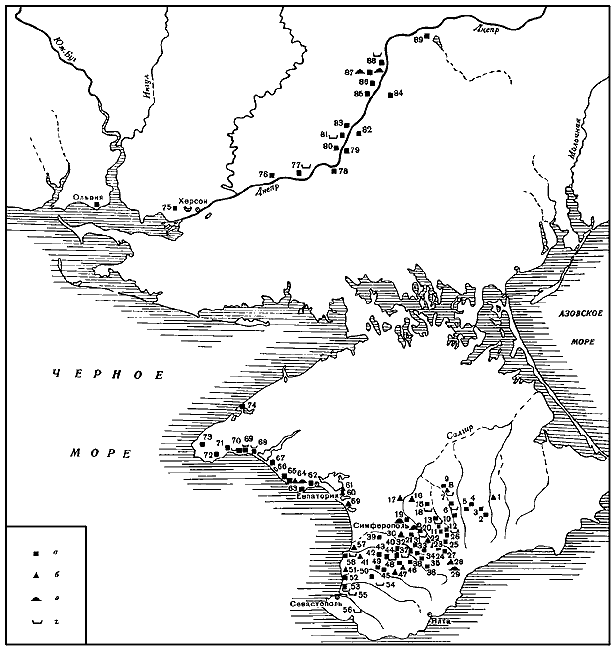

Заключительный этап истории скифов, охватывающий длительный период с конца III в. до н. э. по III–IV вв. н. э., связан с ограничением территории Скифского царства, ранее обширного, Крымом и берегами нижнего Днепра (карта 11).

Карта 11. Позднескифские памятники Крыма и нижнего Приднепровья.

а — городище; б — селище; в — курган; г — грунтовой могильник.

1 — Ак-Кая (Белая Скала); 2 — Чардаклы; 3 — Тайган; 4 — Новоклепово; 5 — Аргин; 6 — Нейзац (Красногорское); 7 — Зуйское Верхнее; 8, 9 — Зуйские; 10 — Соловьевка; 11 — Городцы; 12 — Толбаш; 13 — Хан-Эли; 14 — Дружное; 15 — Брусилово; 16 — Калиновка; 17 — Сарабуз; 18 — Дмитрово; 19 — Кермен-Кыр (Красное), Фруктовое; 20 — Неаполь; 21 — Залесье; 22 — Лозовое; 23 — Тахта-Джама; 24 — Пионерское; 25 — Джалман; 26 — Золотое Ярмо; 27 — Доброе (Мамут-Султан); 28 — Кизил-Коба (Красная Пещера); 29 — Тавель; 30 — Терек-Эли; 31 — Таш-Джаргап; 32 — Змеиное; 33 — Развилка; 34 — Красная Горка (Саблы); 35 — Долгий Бугор (Саблы); 36 — Бешуй; 37 — Скалистое II и III; 38 — Карагач; 39 — Булганак; 40 — Почтовое; 41 — Вилино; 42 — Заячье; 43 — Гора Чабовского; 44 — Альма-Кермен, Заветное; 45, 46 — Балта-Чокрак I и II; 47 — Староселье; 48, 49 — Топчи-Кой I и II; 50 — Краснозоринское; 51, 52 — Усть-Качинские; 53 — Усть-Бельбекское, Бельбек I, II и IV; 54 — Бельбек II; 55 — Инкерман; 56 — Черноречье; 57 — Песчаное (Альма-Тамак); 58 — Усть-Альминское; 59 — Кизил-Яр; 60, 61 — Кара-Тобе I и II; 62 — Керкинитида; 63 — Чайка; 64 — Тереклы-Конрат; 65 — Береговое; 66 — Айрчи; 67 — Южно-Донузлавское; 68 — Беляус; 69 — Кульчук; 70 — Лазурное; 71 — Терпанчи; 72 — Джан-Баба (Марьино); 73 — Караджи; 74 — Калос-Лимен (Прекрасная Гавань, Черноморское); 75 — Белозерка; 76 — Понятовка; 77 — Николаевка; 78 — Любимовка; 79 — Кайры; 80 — Старошведское; 81 — Красный Маяк; 82 — Горностаевка; 83 — Консуловка; 84 — Большая Лепетиха; 85 — Саблуковка; 86 — Гановка; 87 — Гавриловка; 88 — Золотая Балка; 89 — Знаменка.