Таблица XX. Древности словен новгородских второй половины I тысячелетия н. э.

1 — железный сошник на Старой Ладоги; 2, 4 — разрез и план сопки при д. Селяха (по Л.К. Ивановскому); 3 — урна-туес берестяной из Романова (реконструкция); 5 — льячка глиняная из селища Золотое Колено; 6 — план сопки 145 в Октябрьском (по Н.Е. Бранденбургу); 7 — разрез сопки Коровичино (по Л.К. Ивановскому); 8, 10 — пряслица глиняные из селища Золотое Колено; 9 — план жилища Старой Ладоги (горизонт Е3); 11, 12 — Золотое Колено (11 — план селища и могильника; 12 — план жилища).

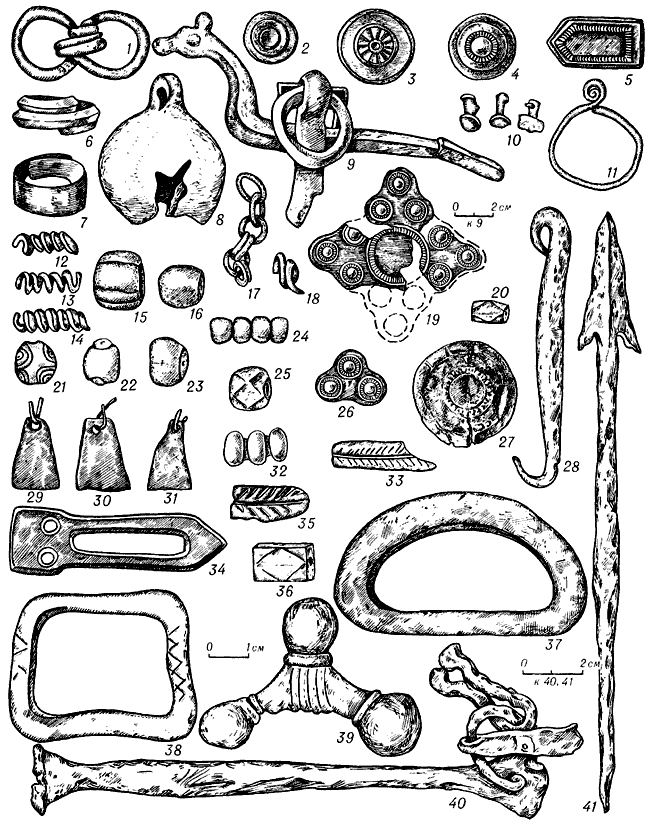

Таблица XXI. Предметы из памятников словен новгородских второй половины I тысячелетия н. э.

1, 12–15, 22, 23, 28, 36 — Золотое Колено (1, 12, 36 — сопка; 13–15, 22, 23, 28 — селище); 2–5, 7-11, 19, 26, 27, 33–35, 37–41 — Старая Ладога (2, 4, 5, 9, 10, 19, 26, 27, 40 — сопки урочища Плакун; 3, 7, 8, 33–35, 37–39, 41 — сопки урочища Победище; 11 — поселение); 6, 17, 18, 30, 31 — Романово, сопка; 16, 20, 21, 25, 29, 32 — Новые Дубовики, селище; 24 — Велеша, сопка.

Таблица XXII. Керамика культуры сопок.

1 — Ерошиха; 2 — Старая Ладога, урочище Победище, сопка 140; 3, 5, 6, 9 — Золотое Колено (3 — сопка, раскопанная П.Г. Любомировым; 5, 6, 9 — селище); 4, 7, 8 — Новые Дубовики, селище.

Часть вторая

Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

Глава четвертая

Племена лесной зоны днепровского правобережья

Дулебы.

В лесостепной части правобережной Украины, там, где известны поселения и могильники с керамикой пражско-корчакского типа, на их основе к VIII в. развивается культура, получившая в литературе название культуры типа Луки-Райковецкой — по одному из исследованных поселений в урочище Лука при с. Райки на р. Гнилопять в Житомирской обл. (Гончаров В.К., 1950, с. 11–13; 1963, с. 283–315).

Раскопки и разведывательные обследования памятников типа Луки-Райковецкой в Припятском Полесье и на Волыни производились в основном Ю.В. Кухаренко и И.П. Русановой. Им принадлежат сводные региональные работы по этим древностям (Кухаренко Ю.В., 1961; Русанова И.П., 1973).

Значительная часть поселений с керамикой типа Луки-Райковецкой имеет культурные отложения периода VI–VII вв. Поселения, возникшие в VIII–IX вв., по топографическим условиям не отличаются от более ранних. Располагаются они на коренных берегах малых и средних рек, недалеко от воды. Многие поселения типа Луки-Райковецкой занимают бо́льшую площадь по сравнению с более ранними, хотя некрупные селища встречаются по-прежнему. Несомненно, что средняя величина поселений VIII–IX вв. несколько возрастает, отмечается и заметный рост количества поселений.

Основным типом поселений оставались селища. В VIII в. кое-где появляются городища (Хотомель, Бабка, Хильчицы в Припятском Полесье). В IX в. строится уже большое число городищ (Городок на Тетереве, Малин на Ирше, Белгородка и Плесецкое на Ирпени, Райки на Гнилопяти, Городок на Ясельде и др.). Это были поселения торгово-ремесленного характера.

Одно из исследованных городищ — Хотомельское — устроено в западной части возвышенности, поднимающейся над поймой р. Горынь, и с трех сторон защищено болотистой низиной. Овальная площадка его размерами 10×30 м окружена земляным валом. С запада и востока городище имеет дополнительные дугообразные валы и рвы (табл. XXIII, 8). Раскопки городища проводил Ю.В. Кухаренко (Кухаренко Ю.В., 1057, с. 90–97; 1961, с. 7–11, 22–27).

Нижний горизонт культурного слоя содержит лепную керамику пражско-корчакского типа. В верхнем горизонте, характеризующемся керамикой типа Луки-Райковецкой, открыты остатки глинобитных печей наземных жилищ. Сами постройки не сохранились, поэтому их размеры, интерьер и конструктивные особенности остались неизвестными.

С юго-востока к городищу примыкало селище. Здесь раскопками открыты полуземляночные жилища. Их размеры от 3–4 до 6 м, глубина котлованов 0,2–0,5 м. В одном из углов жилищ находились глинобитные печи на деревянном каркасе.

Аналогичные полуземлянки с печами-каменками или глинобитными печами, расположенными в углу, характерны для поселений типа Луки-Райковецкой (табл. XXIII, 9, 11). Они совершенно тождественны углубленным жилищам более ранних поселений корчакского типа. Вместе с полуземлянками на поселениях типа Луки-Райковецкой строились и наземные жилища. Это были небольшие срубные дома размерами от 3,5×3 до 4,5×3,5 м (табл. XXIII, 10). Печи, как и в полуземлянках, занимали угол постройки. Более поздние поселения, в отличие от ранних, насыщены большим количеством хозяйственных построек, часты зерновые и хозяйственные ямы, различные в плане и по размерам. Остатки производственных сооружений открыты только на единичных поселениях.

При обследованиях и раскопках поселений собраны разнообразные материалы, характеризующие все стороны хозяйственной деятельности быта населения.

Особенно богатую коллекцию дали раскопки Хотомельского городища и селища. В число изделий из железа входят ножи, серпы, топоры, мотыги, наральники, чересло, кресала, удила, пряжки, наконечники стрел и копий и др. (табл. XXIV, 12–25, 27–29). Вещи из цветных металлов сравнительно редки — перстни, браслеты, подвески, височные кольца и т. п. (табл. XXIV, 4, 10). Семилучевое височное кольцо, украшенное ложной зернью, относится к ранним вариантам украшений этого типа и датируется IX–X вв. (Рыбаков Б.А., 1948, с. 110). Из поясных принадлежностей часты находки пряжек (табл. XXIV, 6–8, 11). Преобладают подковообразные пряжки с завернутыми концами. Изредка встречаются стеклянные и пастовые бусы (табл. XXIV, 5). Все глиняные пряслица биконические (табл. XXIV, 26). В отличие от более ранних, они имеют отверстие небольшого диаметра.

Одним из характернейших признаков древностей типа Луки-Райковецкой служит керамика (табл. XXIII, 1–7). Какой-либо четкой грани между керамикой пражско-корчакской и типа Луки-Райковецкой не существует. Состав глиняного теста, обжиг, способ формовки сосудов и ассортимент форм остаются прежними. Развитие шло от сосудов слабопрофилированных с загнутым внутрь краем или с коротким прямым венчиком к сосудам более профилированным с отогнутым S-видным краем. Параллельно с развитием профилировки сосудов происходит изменение их пропорций — сосуды становятся более низкими и широкими. В отличие от пражско-корчакской, лишенной орнаментации керамики, посуда типа Луки-Райковецкой иногда украшена различными узорами — защипами или насечкой по венчику. На стенках сосудов встречается ямочный или неровный волнистый и линейный орнамент.

В IX в. появляются лепные сосуды с обточенным на гончарном круге верхом, а затем и сосуды, целиком выполненные на круге. Поздняя лепная керамика по форме сосудов, профилировке и орнаментации напоминает соответствующие виды гончарной посуды. Пути эволюции от керамики пражско-корчакского облика к посуде типа Луки-Райковецкой устанавливаются на многих памятниках. Наиболее обстоятельно они прослежены на Житомирщине (Русанова И.П., 1968, с. 576–581; 1973, с. 10–16).

В VIII–IX вв. количество курганных захоронений увеличивается, а бескурганных — уменьшается.