И.И. Толстой и Н.П. Кондаков относили предметы с выемчатыми эмалями мощинского типа к III–IV вв. (Толстой И.И., Кондаков Н.П., 1890, с. 102) и видели в них славянские украшения. А.А. Спицын датировал эти украшения VI–VIII вв. и полагал, что в основе мощинских предметов лежат позднеримские провинциальные эмали (Спицын А.А., 1903в, с. 192). Исследователь считал, что мощинские эмали изготавливали днепровские и донские аланы. Л. Нидерле также датировал их VI–VII вв., но утверждал, что центром изготовления восточноевропейских предметов с выемчатыми эмалями была Прибалтика (Niederle L., 1904, s. 541). Некоторые исследователи (И.Р. Аспелин, Де Бай) относили эти изделия к готам.

Среднеднепровскую группу предметов с выемчатой эмалью анализировал Б.А. Рыбаков в связи с историей древнерусского ремесла. Он датировал эти украшения IV–V вв. и полагал, что местом их производства было Среднее Поднепровье. Расцвет производства эмалей падает на послеготское время, поэтому связывать их с готами нет никаких оснований (Рыбаков Б.А., 1948, с. 46–57).

Неоднократно обращался к бронзовым украшениям с выемчатой цветной эмалью Х.А. Моора (Moora Н., 1934, s. 75–90; 1938, s. 100–116; Моора X.А., 1958, с. 27, 28). Он показал, что исходной территорией этой группы предметов были галиндо-судавские земли, в которых изделия с эмалью появляются на рубеже I и II вв. Из Мазурии эти украшения распространялись в другие области, заселенные балтскими племенами. Картографирование предметов с эмалью на территории Восточной Европы позволило Х.А. Моора отнести эту группу украшений к типично балтским. Лишь единичные предметы с эмалью от восточных балтов проникли к соседним финским племенам и славянам.

Дальнейшие изыскания подтвердили вывод Х.А. Моора о балтской атрибуции предметов с выемчатой эмалью. Действительно, эти изделия весьма распространены в областях, заселенных в середине I тысячелетия н. э. различными племенами балтов, постоянно встречаются на поселениях и в могильниках балтоязычного населения. Поэтому их нужно рассматривать как украшения, характерные для культуры древних балтов (Третьяков П.Н., 1966, с. 271; Седов В.В., 1970б, с. 48–53).

Хронологические рамки днепровско-окских украшений с эмалью в целом определяются IV–VI вв. (Корзухина Г.Ф., 1978). И.К. Фролов допускает, что наиболее ранние подвески-лунницы, орнаментированные выемчатой эмалью, относятся к концу III в. (Фролов И.К., 1980а, с. 111–116).

По происхождению предметы с эмалью связаны с Юго-Восточной Прибалтикой. Однако в V–VI вв. единого центра изготовления разнотипных изделий с выемчатой эмалью уже не существовало. Очевидно, многие из них сделаны в местных мастерских по оригинальным образцам (Фролов И.К., 1974, с. 19–27).

Историк середины I тысячелетия н. э. Иордан сообщает координаты племени айстов (эстии): они выходили к юго-восточному побережью Балтийского моря (к северу от Вислы) и соседили с акацирами (Иордан, с. 72). Акациры — наиболее значительное из гуннских племен, обосновавшееся в степях Восточной Европы и оставшееся здесь после ухода гуннов в Паннонию. Очевидно, акацирам принадлежал бассейн Дона, может быть, с прилегающими к нему землями днепровского левобережья и Нижнего Поволжья (Артамонов М.И., 1962, с. 55–57, 71). Таким образом, айстам по Иордану принадлежали обширные пространства Восточной Европы от побережья Балтики до бассейна Дона.

Уже П.И. Шафарик попытался показать, что этноним айсты (эстии) относится к племенам балтской языковой группы (Шафарик П.И., 1838, с. 176–181). Позднее такое толкование было признано большинством исследователей (Fraenkel Е., 1950, S. 19–22; Кушнер (Кнышев) П.И., 1951, с. 143–159; Gimbutas М., 1963, р. 21, 22). Следовательно, выводы археологии о расселении балтов в Поднепровье в середине I тысячелетия н. э. полностью соответствуют письменным свидетельствам.

Глава третья

Культуры северных территорий

Культура длинных курганов.

Севернее области распространения памятников типа Тушемли-Банцеровщины, в бассейне р. Великая и оз. Псковское, а также в верховьях Ловати и прилегающих озер, находится ареал древнейших длинных курганов (карта 1). Вероятно, сюда же принадлежат подобные насыпи и в бассейне Мсты, пока слабо исследованные. В VIII–IX вв. их территория заметно расширяется и охватывает Полоцко-Витебское Подвинье и Смоленское Поднепровье, т. е. значительную часть региона, прежде занятого племенами — носителями тушемлинско-банцеровских древностей (карта 8).

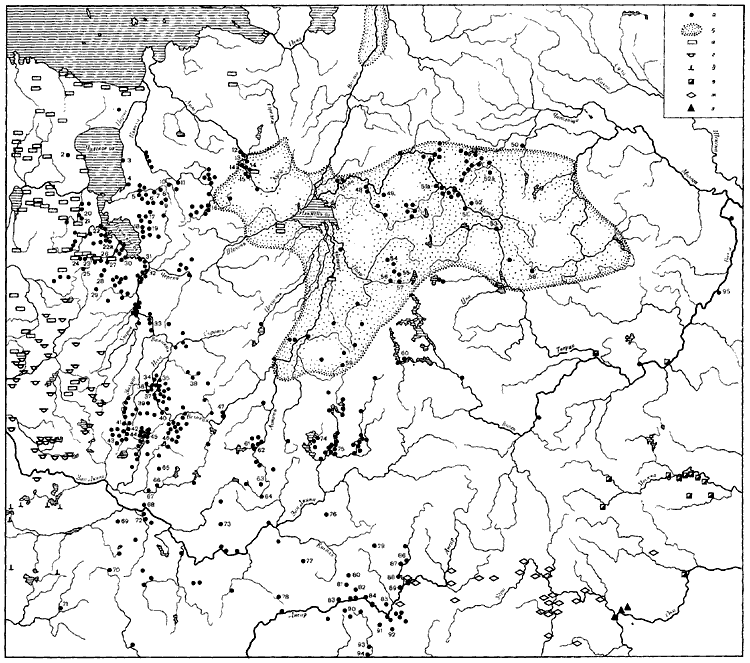

Карта 8. Распространение длинных курганов.

а — могильники с длинными курганами; б — территория плотного распространения сопок; в — каменные могильники эсто-ливского типа; г — грунтовые могильники латгалов; д — восточнолитовские курганы; е — позднедьяковские городища; ж — памятники мощинской культуры; з — ранние курганы вятичей.

Цифрами обозначены только могильники с исследованными длинными курганами: 1 — Кивипымме; 2 — Рускавере; 3 — Городище; 4 — Залахтовье; 5 — Новая Желча; 6 — Светлые Вешки; 7 — Безьва; 8 — Жеребятино; 9 — Ново-Жуковская; 10 — Заполье Большое; 11 — Лосицы; 12 — Сытенка-Островенка; 13 — Сытенка; 14 — Замошье; 14а — Мерево; 15 — Ропти-Наволок; 16 — Курея; 17 — Городня; 18 — Городище; 19 — Володи; 20 — Арнико I; 21 — Арнико II; 22 — Лаоссина; 22а — Рысна-Сааре I и II; 23 — Линдора; 24 — Лоози; 25 — Вастселина; 26 — Обинисте; 27 — Тайлово; 28 — Верепково; 29 — Столбово; 30 — Лезги; 31 — Северик; 32 — Першина; 33 — Смолинка; 34 — Шурупово; 35 — Кишкина; 36 — Волково; 37 — Укропово; 38 — Дыркино; 39 — Кудово; 40 — Казиха; 41 — Каталова; 42 — Пакрули; 43 — Шешки; 44 — Литвиново; 45 — Глубокое; 46 — Грицково; 47 — Сатонкино; 48 — Далево; 49 — Низовка; 50 — Левоча-Кабожа; 51 — Плесо; 51а — Кулотино-Полище; 52 — Боровичи; 52а — Съезжее; 53 — Березовый Рядок; 54 — Дубровка; 55 — Подсосонье; 56 — Обрынь; 57 — Липецы; 58 — Шихино; 59 — Бологово; 60 — Изведово; 61 — Полибино I; 62 — Полибино II; 63 — Дорохи; 64 — Межно; 65 — Мылинки; 66 — Янкевичи; 67 — Борки; 68 — Горовые; 69 — Черневичи; 70 — Поречье; 71 — Гурки; 72 — Рудня; 73 — Рудня; 74 — Михайловское; 75 — Бенецкий; 76 — Шугайлово; 77 — Заозерье; 78 — Добрино; 79 — Введенье; 80 — Дроково; 81 — Заборье; 82 — Василевщина; 83 — Катынь; 84 — Ямщичино; 85 — Лопино; 86 — Хотынь; 87 — Городок; 88 — Ярцево; 89 — Пнева Слобода; 90 — Цурковка; 91 — Арефино; 92 — Огарково; 93 — Слобода Глушица; 94 — Еловцы; 95 — Митино.

Длинные курганы — невысокие валообразные земляные насыпи, в большинстве случаев расположенные в могильниках вместе с круглыми (полусферическими) курганами IX–XIII вв. (табл. XVI, 7, 8). Преобладают сравнительно небольшие насыпи — длиной от 12–15 до 40 м при ширине 5-10 м и высоте 1–2 м. Встречаются и курганы длиной 50-100 м и более.

Длинные курганы привлекали внимание исследователей еще в середине прошлого столетия. Несколько таких насыпей, расположенных в Себежском и Опочском районах Псковской обл., тогда было раскопано Брантом и В. Платером (О древних могилах, 1851, с. 212–226). Исследователи установили, что длинные курганы содержат по нескольку урновых или безурновых захоронений по обряду трупосожжения. Курганы были отнесены к славянским.