Представленные в настоящем томе региональные обзоры по неолиту на территории нашей страны, выполнены рядом авторов, которые в своей работе собрали и учли огромный материал. При этом в оценке материала у авторов раскопок и публикаций могли быть иные взгляды на основные проблемы неолита и на результаты работ, отличные от подходов и оценок, предлагаемых авторами тома. В этой работе сделано все возможное для того, чтобы авторские позиции не были искажены или выправлены. В некоторых спорных случаях в тексте даны комментарии по проблемам и отдельным вопросам. Необходимо заметить, что настоящая работа имеет длительную историю создания, несколько раз переделывалась и изменялась. В силу объективных обстоятельств здесь представлен значительно сокращенный авторский текст, который в чем-то мог уже устареть, однако в целом соответствует современному уровню изученности эпохи неолита Северной Евразии (территория бывш. СССР).

Природные условия в неолитическую эпоху

(Н.А. Хотинский)

Обобщение накопленных к настоящему времени палеогеографических (в основном пыльцевых) данных и радиоуглеродных датировок позволяет определить характер и динамику природных условий территории Евразии в неолитическую эпоху. Этот этап в развитии человеческого общества имеет в нашей стране различную продолжительность, но нигде не выходит за рамки от начала VI тыс. до н. э. до конца III тыс. до н. э., что соответствует атлантическому и первой трети суббореального периода модифицированного варианта схемы Блитта-Сернандера.

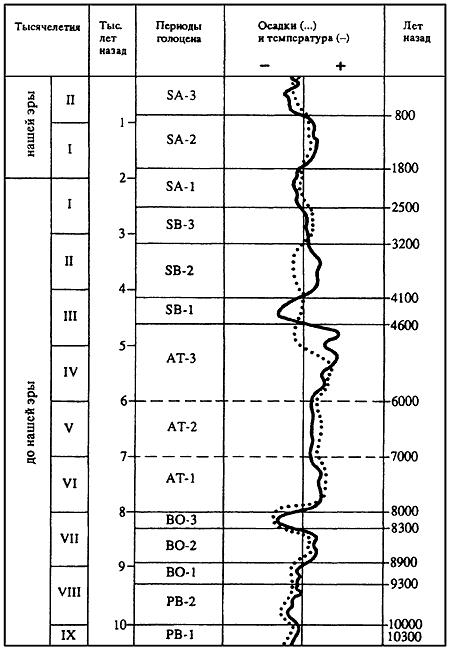

В основу этой схемы подразделения на периоды и фазы (схема 1) положены основные ландшафтно-климатические изменения в течение голоцена, выявленные по комплексу палеогеографических данных. Наиболее подробная схема периодизации голоцена разработана для лесной и тундровой зон Евразии. Атлантический период голоцена делится на: АТ-1 — раннеатлантическое потепление (7000–8000 лет назад); АТ-2 — среднеатлантическое похолодание (6000–7000 лет назад); АТ-3 — черновское потепление, атлантический термический максимум (4600–6000 лет назад). Суббореальный период включает: В-1 — раннесуббореальное похолодание (4200–4600 лет назад); В-2 — среднесуббореальный термический максимум (3200–4200 лет назад).

Схема 1. Хронологический эталон периодизации голоцена Русской равнины.

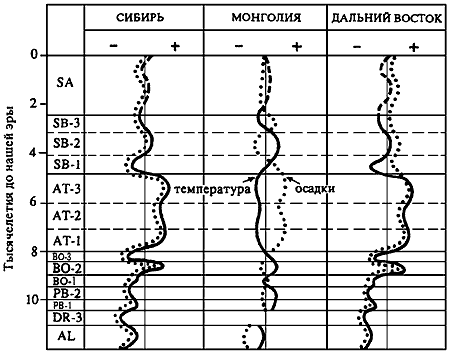

Выделенные фазы и периоды отражают циклический характер основных природно-климатических и ландшафтных изменений в голоцене. Они синхронно проявлялись на всей территории Евразии, хотя направленность климатических периодов могла иметь иногда региональную специфику (схема 2). Общеизвестный подъем температур в атлантический период в лесной и тундровой зонах сопровождался их падением к югу от 50–55° с. ш. В Средней Азии, Монголии, на юге Средней Сибири в это время отмечается некоторое похолодание и увеличение осадков (т. е. эти климатические характеристики развивались в противофазе), тогда как севернее температуры и осадки менялись в основном однонаправленно.

Схема 2. Климато-стратиграфические схемы голоцена Сибири и Дальнего Востока и Монголии.

Таким образом, атлантическое потепление на севере сопровождалось относительным похолоданием и увеличением влажности южных и аридных районов. Однако, во время сверхвекового суббореального потепления (II тыс. до н. э.) южные зоны гумидных северных районов развивались в условиях теплого и сухого климата. Вековые колебания последнего тысячелетия до н. э. выявляют обратную картину: похолодание на севере сопровождалось увлажнениями юга нашей страны, а потепление — его аридизацией (Абрамова, Турманина, 1982, с. 62–68).

Атлантический период (ранний и средний неолит).

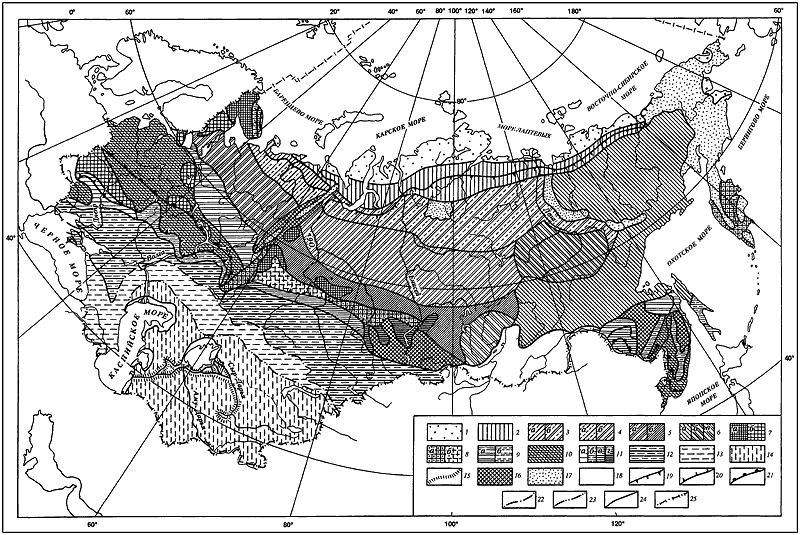

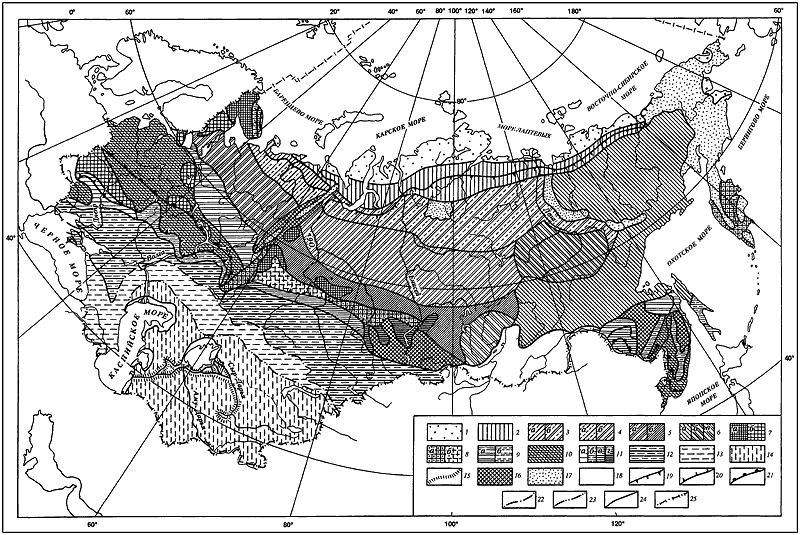

Наиболее полно изучена ландшафтная обстановка атлантического периода, которая может быть иллюстрирована картой растительности лесной зоны СССР для хронологического среза 4600–6000 лет назад (IV — первая половина III тыс. до н. э.) (карта 1).

Карта. 1. Растительность на территории Евразии в конце атлантического периода (фаза АТ-3, 4600–6000 л. н., IV — первая половина III тыс. до н. э.). Составлена Н.А. Хотинским по материалам М.И. Нейштадта и Н.А. Хотинского (в целом по Евразии), Т.А. Серебрянной (Центр Восточной Европы), А.Т. Артюшенко, Л.Г. Безусько, Р.Я. Арап (Украина), А.А. Сейбутиса, Э.О. Ильвеса, А.А. Сарв (Прибалтика), О.Ф. Якушко, И.И. Богделя, Н.А. Махнач (Белоруссия), Г.А. Елиной (Карелия), Р.М. Лебедевой (Кольский полуостров), Л.Д. Никифоровой (Северо-Восток Восточной Европы), И.И. Тумаджанова, Л.К. Гогичайшвили, Н.С. Мамацашвили (Кавказ), В.К. Немковой, Н.К. Пановой, Т.Г. Суровой (Урал), В.С. Волковой, Г.М. Левковской, Т.П. Левиной (Западная Сибирь), В.К. Беловой, М.В. Никольской (Средняя Сибирь), А.И. Томской (Якутия), Т.Н. Каплиной, А.П. Ложкина, М.Е. Вощилко (Северо-Восток Азии), Т.Д. Боярской, И.Г. Гвоздевой, Л.П. Карауловой, А.В. Чернюк (Дальний Восток), И.А. Егоровой (Камчатка).

1 — тундры; 2 — лесотундры; 3 — темнохвойные северо-таежные леса: а — еловые, б — елово-лиственничные; 4 — темнохвойные среднетаежные леса: а — еловые, б — кедрово-еловые; 5 — темнохвойные южно-таежные леса: а — еловые, б — пихтово-еловые; 6 — светлохвойная тайга: а — лиственничная, б — лиственнично-сосновая с елью и степными участками, в — лиственнично-сосновая с липой и степными участками; 7 — сосновые леса: а — сосновые, б — сосновые с широколиственными породами; 8 — березовые леса: а — березовые, б — березовые с широколиственными породами; 9 — подтаежные леса: а — широколиственно-хвойные, б — хвойно-широколиственные; 10 — широколиственные леса; 11 — лесостепь: а — сосновая, б — дубравная, в — березовая, г — березово-сосновая с елью; 12 — разнотравные мезофитные степи; 13 — злаково-полынные степи (полупустыня); 14 — пустыни; 15 — мезофитная растительность тугаев и оазисов в пустынной зоне; 16 — темнохвойные горные леса; 17 — горные тундры; 18 — территории, где реконструкции не проводились; современные границы: 19 — южная граница тундры; 20 — южная граница леса; 21 — северная граница широколиственных лесов; 22 — северная граница полупустыни; 23 — северная граница пустыни; 24 — реконструкция береговой линии Каспийского и Аральского морей в атлантическом периоде.

Это время характеризуется дифференциацией растительных зон, максимальным расширением зоны лесов, особенно в северном направлении, и всеобщим расцветом теплолюбивых компонентов растительности. На Русской равнине и Дальнем Востоке широколиственные леса достигают максимального развития, а во многих горных районах верхняя граница леса поднимается до предельно высоких отметок.

Характер растительности в атлантическом периоде определялся господством западного переноса воздушных масс из Атлантики, проникавших вглубь Северной Евразии значительно дальше, чем в предшествовавшее и последующее время. Характерно установление ярко выраженной зональной системы циркуляции атмосферы и ослабление Азиатского зимнего антициклона. Увеличение океаничности климата сопровождалось потеплением, которое многими оценивается как максимальное за голоцен.

Экологический анализ растительности на территории Северной Евразии в атлантическом периоде с помощью зонально-формационного метода позволил получить качественные характеристики палеоклимата этого времени (Хотинский, Савина, 1985, с. 24–28). Наибольшее летнее потепление (на 3° выше современной температуры) отмечается на севере Русской равнины, Западной и Средней Сибири. В областях, расположенных к югу от 50° с. ш. выявляется некоторое похолодание, в частности, на юге Украины и в Средней Азии. Зимой почти на всей территории СССР было теплее, чем теперь. Наибольшие положительные аномалии отмечаются на севере Русской равнины и Западной Сибири (+3° — +4°) и в Средней Сибири (+4°). Южнее величина положительных аномалий, как правило, уменьшается до +1 — +2°.