Керамика представлена сосудами разной величины, от мелких, диаметром до 12 см, до крупных — диаметр более 30 см. Форма сосудов полуяйцевидная, дно круглое, венчик прикрыт, в тесте примесь песка, шамота и известковой крошки. Орнаменты выполнены гребенчатым штампом, узоры геометризованы — треугольники, ромбы, зигзаги и т. п. Узоры расположены горизонтальными зонами. Соответствие орнаментации можно видеть в неолите Зауралья.

Кремневый инвентарь выполнен в технике отщепа, обработка двусторонняя. Преобладают скребки, ножи, комбинированные орудия, изредка встречаются наконечники стрел листовидной формы или с широким основанием.

Ареал чужъяельской культуры по мнению В.С. Стоколоса (1986, с. 104) в энеолите, в III тыс. до н. э. достигает на севере Косминских озер и Ямозера, т. е. Печерского Приполярья. Выделено два периода существования культуры. Для раннего на поселении Чойновты I получены даты 5320±60 ЛЕ-1729 и 5210±60 ЛЕ-2168 (Стоколос, 1986, с. 100), которые позволяют относить сложение культуры к концу IV тыс. до н. э. Начало второго энеолитического периода датируют серединой III тыс. до н. э. На поселении этого времени Ошчой V (жилище 3) получена дата 4540±40 ЛЕ-1730. В энеолите чужъяельская культура занимает наибольшую территорию и достигает расцвета.

Таким образом, в неолите — начале энеолита Север Восточной Европы, в особенности его северо-восточные регионы, продолжали заселяться из Волго-Окского междуречья и Прикамья. Возможно, отдельные группы охотников-собирателей продвигались на восток из Восточного Прионежья и Карелии. В результате происходило формирование новых этнокультурных образований.

Глава 4

Среднее Поволжье, Волго-Камье, Приуралье

(Л.Я. Крижевская)

Впервые коллекции неолитических орудий и керамики в Волго-Камье были собраны в конце XIX в. казанскими археологами и пермскими краеведами. Первая исследованная в 1925 г. А.В. Шмидтом Левшинская стоянка на р. Чусовой показала своеобразие неолита этого района по сравнению с поселениями Оки и Верхней Волги. Об особой камской неолитической культуре писал и А.П. Окладников (1941).

Работами Камской экспедиции Пермского Университета (начатыми в 1947 г.) раскопано около 20 стоянок, выделена особая западноуральская историко-культурная область и намечена периодизация памятников неолита (Бадер, 1953б). В 1950-1960-х годах исследования в Нижнем Прикамье и Среднем Поволжье проводила экспедиция под руководством А.Х. Халикова, предложившего свою характеристику волго-камской неолитической культуры и ее периодизацию. Наряду с обычными для Прикамья стоянками с керамикой, украшенной гребенчатым орнаментом, А.Х. Халиков (1969) выявил стоянки с сосудами, орнаментированными наколами и оттисками отступающей лопаточки, напоминающими днепро-донецкие или зауральские. Он считал, что эти стоянки характеризуют начальные этапы единой волго-камской культуры (Халиков, 1983, 1986) или западно-уральской историко-культурной области эпохи неолита (по О.Н. Бадеру). Р.С. Габяшев и другие исследователи предлагают иную интерпретацию стоянок с так называемой накольчатой керамикой, в которой видят неоднократные импульсы со стороны неолитических и энеолитических культур, расположенных к югу и юго-востоку.

Западно-уральская историко-культурная область включает западные склоны Урала, Нижнее Прикамье, Казанское течение Волги, южные притоки р. Белой, Камско-Вятское междуречье. Поселения располагались в непосредственной близости к воде, на берегах озер и речек, что обуславливалось формой хозяйства — рыболовством.

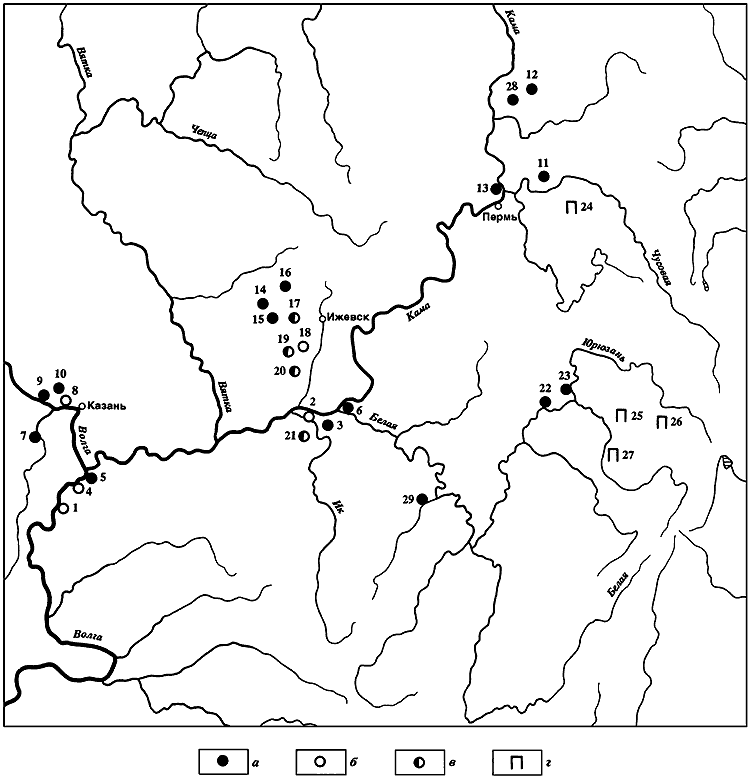

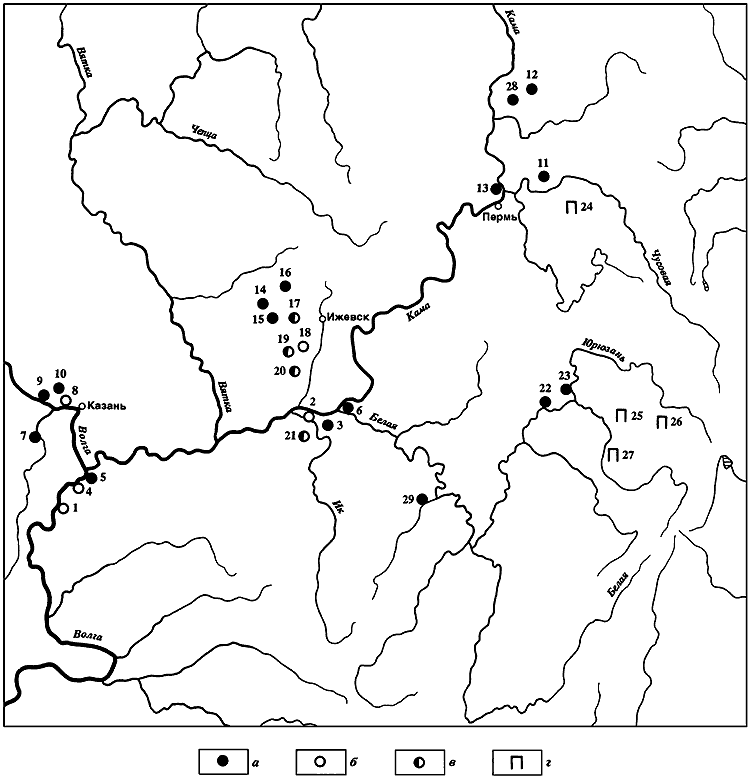

Выделение культур в западно-уральской этнокультурной области достаточно сложно из-за нерешенности для Поволжья и Урала вопроса о соотношении гребенчатой и накольчатой керамики в хронологическом и историко-культурном плане. Представляется наиболее правильной систематизация культур, предложенная Р.С. Габяшевым (1976), который выделяет две основные археологические культуры — камскую с гребенчатой керамикой и отщеповой или пластинчато-отщеповой индустрией и волго-камскую с накольчатой керамикой и пластинчатой индустрией (карта 12).

Карта 12. Памятники неолита Волго-Камья и Приуралья (составлена Л.Я. Крижевской).

а — памятники камской культуры; б — памятники волго-камской культуры; в — памятники, содержащие комплексы камской и волго-камской культур; г — наскальные рисунки.

1 — Ага-Базарская III; 2 — Татарско-Азибейская; 3 — Русско-Азибейская; 4 — Щербетьская II; 5 — Лебединская II; 6 — Саузовская I; 7 — Кабы-Копрынская; 8 — Обсерваторское III; 9 — Русско-Луговская II; 10 — Старо-Мазиковская II; 11 — Боровое озеро I; 12 — Хуторское; 13 — Левшинское; 14 — Моторки II; 15 — Тархан I; 16 — Новомултанское; 17 — Кыйлуд III; 18 — Кыйлуд II; 19 — Кочуровское I; 20 — Чумайтло I; 21 — Дубовогривское; 22 — Усть-Юрюзанское; 23 — Усть-Айское; 24 — писаный камень на р. Вишере; 25 — писаный камень на р. Серьге; 26 — наскальные рисунки у Бурановской пещеры; 27 — наскальные рисунки у Идрисовой пещеры; 28 — Чашкинское озеро VI; 29 — Муллино II.

Камская культура.

Камская неолитическая культура с гребенчатой керамикой представлена двумя группами памятников. Одна локализована в Верхнем и Среднем Прикамье, другая — в Нижнем. Стоянки первой группы (Боровое Озеро I, Хуторская, Кряжская и Левшинская) являются опорными для периодизации, предложенной О.Н. Бадером. Следует упомянуть также Чашкинское озеро VI и ряд других (Мельничук, 1980; 1981; Денисов, Мельничук, 1986). В Нижнем Прикамье (II группа) известно около 10 памятников, из которых сравнительно-типологическому анализу подвергнута керамика поселений II Лебединского, II Дубовогривского и I Саузовского (Калинина, 1979; 1993).

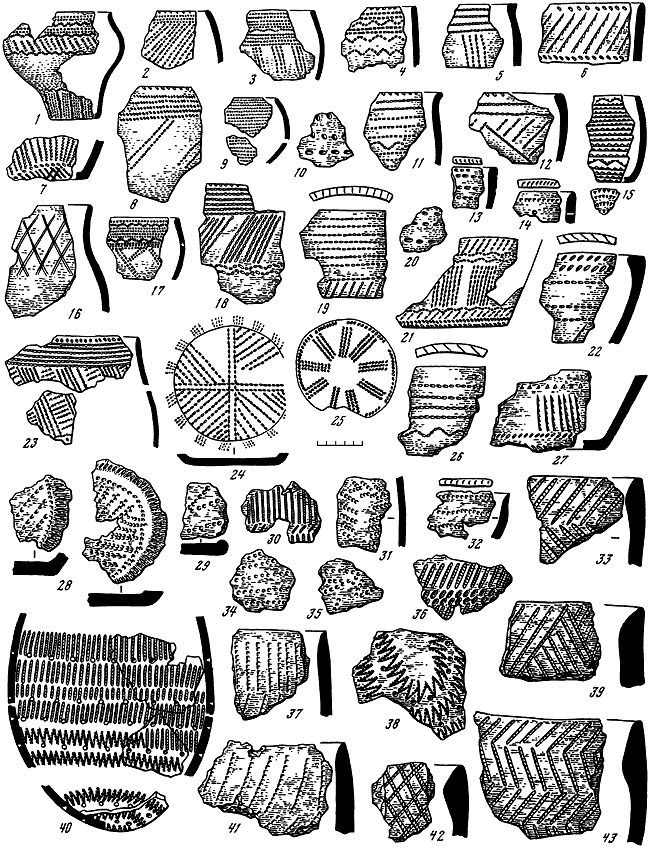

Для обеих групп памятников характерны большие сосуды из глины с примесью шамота, хорошо сглаженной поверхностью, сильного обжига, широкогорлые, полуяйцевидной формы, с острым или округлым дном, наклонным внутрь краем с характерным наплывом (рис. 81). Вся поверхность сосудов покрыта гребенчатым орнаментом в виде горизонтальных зон и рядов косых отпечатков длинной гребенки, треугольников, заполненных оттисками штампа разного наклона, ромбов, вертикального зигзага («шагающей гребенки») и др. Иногда к гребенчатому примешивается неглубокий ямчатый орнамент, а также узор из насечек и прочерченных линий (рис. 81, 33).

Рис. 81. Керамика камской и волго-камской культур.

1–9, 11, 12, 15–19, 21–27 — Татарско-Азибейская; 10, 13, 14, 20, 28–32, 34–36, 38, 40 — Моторки II; 33, 37, 39, 41–43 — Саузовская II.

Опорным памятником камской культуры следует считать Хуторское поселение в Среднем Прикамье, являющееся эталонным для характеристики жилищ, керамики, определения возраста поселений (Денисов, 1960). Собранная здесь коллекция вещей разнообразна и содержит все группы и типы изделий, присущие памятникам Среднего и Верхнего Прикамья. Вместе с тем имеются показатели локальных и хронологических различий. Основное различие в керамике Верхне-Среднего и Нижнего Прикамья заключается в полном отсутствии в Нижнем Прикамье керамики с прочерченным орнаментом зауральского облика и относительно большой процент керамики с насечками, в то время как процент насечек в керамике Верхне-Среднего Прикамья очень незначителен. Например, в Боровом Озере I в Верхнем Прикамье прочерченная керамика составляет более 1/4 всех фрагментов сосудов. В Нижнем Прикамье такая керамика полностью отсутствует. Более частные устойчивые локальные признаки проявляются в технологии. В Среднем Прикамье ширина глиняных лент не превышает 4,5 см, в Нижнем Прикамье глиняные ленты шире — от 5 до 8 см. В Среднем Прикамье применялся более короткий штамп — максимальное количество зубцов — 20, а длина оттисков не превышает 4 см, в Нижнем Прикамье — свыше 25 зубцов и соответственно длина оттисков — более 6 см. Для Среднего Прикамья характерны вытянутые формы сосудов, у которых высота превышает диаметр, в Нижнем Прикамье они приземистые, высота меньше диаметра. В обеих группах наблюдается также различие в устойчивых традициях нанесения деталей орнамента, его композиции и пр. (Калинина, 1979).