К среднему этапу относится группа Рашковцы в Восточной Словакии, поселения Холмцы-Каран, Баркасово-Нодь Мезе, Дравцы-Парцелы и нижний слой поселения Мукачево-Малая гора. Хронологическая позиция этих памятников определяется импортной линейной керамикой типа Тисадоб-Капушаны.

Поздний период развития культуры расписной керамики синхронизируется с буковогорской группой. К этому периоду относятся неолитические слои поселений Ужгород-Карьер, Ореховцы-Валащинец, Малые Геевцы-Дэйнеш Эгри, Заставное-Кова домб, Дьяково-Мондичтог.

Видимо, в период своего расцвета буковогорская культура распространилась на территорию, занятую племенами с расписной керамикой. В результате в юго-восточной части Закарпатья и в сопредельных частях Венгрии и Румынии появились памятники смешанного типа, выделяющиеся в локальную группу Дьяково. Это финал развития расписной керамики, падающий на первые столетия IV тыс. до н. э.

Глава 2

Юг Восточной Европы

(Д.Я. Телегин)

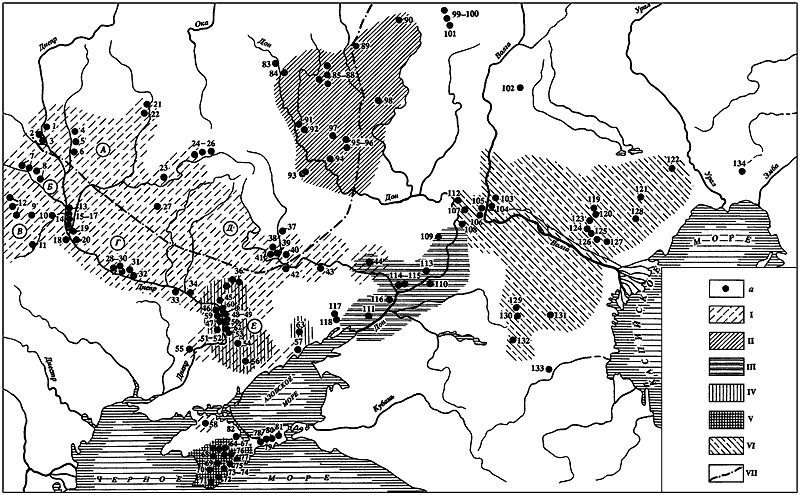

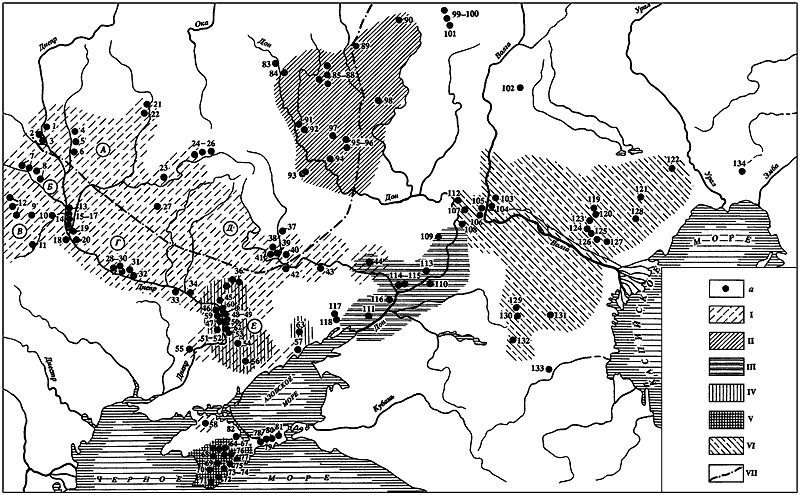

К востоку от Днепра в неолите располагалась обширная область, включавшая Крым, бассейн Северского Донца, Приазовье, Нижнее и Среднее Подонье, Нижнюю Волгу и Северный Прикаспий (карта 3). Неолитические племена занимались здесь в основном охотой и рыболовством, а в конце неолита и скотоводством. Земледелие было развито слабо или неизвестно совсем. В материальной культуре населения данной территории наблюдается определенное сходство керамики и длительное сохранение микролитических форм инвентаря. Иногда в этом видят указание на этническую общность неолитических обитателей лесостепных и степных пространств, иногда — только отражение одинаковой хозяйственной деятельности населения.

Карта 3. Неолитические памятники лесостепных и степных районов Юга Восточной Европы. (Составлена Д.Я. Телегиным).

I — культуры днепро-донецкой этнокультурной общности: А — рогачевкая, Б — восточно-полесская, В — волынская, Г — киево-черкасская, Д — донецкая, Е — надпорожская; II — среднедонская культура; III — ракушечноярская; IV — сурская; V — горнокрымская; VI — сероглазовская; VII — южная граница распространения памятников с ямочно-гребенчатой керамикой; а — памятники.

1 — Мошка; 2 — Лучин (Завалье); 3 — Ходосовичи (Борок Семиновский Сосонка); 4 — Аношка; 5 — Чачуравка; 6 — Романовичи; 7 — Пхов, Литвин; 8 — Юревичи, Закота; 9 — Моства; 10 — Грини; 11 — Тетеревский; 12 — Новосилки, Великий Мидск, Оболонь; 13 — Пустынка; 14 — Заваловка; 15–17 — Струмель, Гастятин, Шмаевка; 18 — Вита Литовская; 19 — Воскресенка; 20 — Никольская Слободка; 21 — Холм; 22 — Хмелевский Бугор; 23 — Козловка; 24–26 — Рыльск, Липино, Льгов; 27 — Герасимовка; 28–30 — Бузьки, Мутыхи, Пищики; 31, 32 — Веремеевка, Бильки; 33 — Дереивка I; 34 — Недогарки; 35 — Осиповка; 36 — Госпитальный Холм, Засуха; 37 — Александрия; 38 — Бондариха; 39 — Устье Оскола 1, 2; 40 — Студенок; 41 — Изюм; 4, 5; 42 — Дроновка, Веревкино; 43 — Усово озеро; 44 — Подгоровка; 45 — Игрень; 5, 8; 46 — Шевская коса, остров Кодачек; 47 — Никольский могильник; 48, 49 — Васильевка, Марьевка; 50 — Вовниги, Полтавка; 51 — Собачки, Вовчек, Похилый; 52 — Вильнянский могильник; 53 — Средний Стог I; 54 — Лысая гора; 55 — Капуловка; 56 — Каменная Могила; 57 — Мариуполь; 58 — Долинка; 59 — Сурский остров, Стрильча Скеля; 60 — Шулаев остров; 61 — Кизлевый остров; 62 — Лоханский остров; 63 — Раздольное; 64–67 — Симферопольская, Денисовка, Кукрек, Марьино; 68 — Таш-Аир; 69 — Кая-Арасы; 70 — Замиль-Коба 2; 71 — Шан-Коба; 72 — Грот Водопадный; 73, 74 — Ат-баш, Балин-каш, Джайлау-баш; 75 — Улу-Узень; 76 — Суат; 77 — Ала чук; 78 — Фронтовое; 79 — Ленинское; 80 — Луговое; 81 — Тасуново; 82 — Алексеевская Засуха; 83 — Долгое; 84 — Савицкое; 85–88 — Подзорово, Старое Торбеево, Ярлуковская Протока, Рыбное озеро; 89 — Елизавет-Михайловский; 90 — Озименки; 91 — Университетские I–III; 92 — Отрожки; 93 — Копанищенская, Дормодехинская; 94 — Черкасская; 95, 96 — Дрониха, Масоловка; 97 — Монастырская; 98 — Уварово; 99 — Бессоновская; 100 — Екатерининская; 101 — Борковская; 102 — Алтата; 103 — Каменка; 104 — Рахинка; 105 — Латошинка; 106 — Орловка; 107 — Качалино; 108 — Пятиморская; 109 — Чир; 110 — Романовская; 111 — Бессергеновка; 112 — Задоноавилово; 113 — Цимлянская; 114 — Каргальская; 115 — Ведерниково; 116 — Ракушечный Яр, Раздорская; 117 — Матвеев Курган; 118 — Грунтовский; 119 — Истай-Бабай; 120 — Кунур-Кудук; 121 — Кошелак; 122 — Асан-Бай; 123 — Кок-Мурун; 124 — Кубек-Сор; 125 — Байга-Сор; 126 — Досанг; 127 — Эссикей; 128 — Шошак; 129 — Курганный; 130 — Цыганица; 131 — Му-Бузгу-Кудук; 132 — Ястак-Кудук; 133 — Ачикулак; 134 — Бек-Беке.

На территории степного и лесостепного междуречья Днепра и Волги известны неолитические культуры и типы памятников, сложившиеся на местной мезолитической основе. Некоторые из них выделены уже давно — сурская и днепро-донецкая, иные стали известны в последнее десятилетие (горнокрымская, ракушечноярская и средне донская). Выделяется несколько типов памятников — типа Матвеева кургана в Северо-Восточном Приазовье, типа Орловки на Нижнем Дону, Джангар и Тектен-Сор в Северном Прикаспии. Последние образуют отдельную сероглазовскую культуру. Исследователи делали попытки выделения и иных культур этого времени, например, приазовской, обоснование которой, как нам кажется, нуждается в более детальной аргументации.

Сурская культура (Нижний Днепр и степное Левобережье).

Керамика сурского или сурско-днепровского типа найдена впервые в Надпорожье Днепростроевской экспедицией (1928–1933 гг.), при раскопках поселений на о-вах Вовчек, Виноградный, Похилый и Кизлевый. Позже хорошая коллекция находок этого типа была собрана на о. Кодачек. Сурская керамика есть среди материалов стоянки Каменная могила под Мелитополем. Основные комплексы сурского типа происходят из послевоенных раскопок на Сурском и Шулаевом о-вах. В 1946 г. А.В. Добровольский и В.Н. Даниленко раскопали многослойное поселение на Стрильчей скале близ с. Волошское южнее Днепропетровска, где в нижнем слое залегали материалы сурского типа.

Из новых памятников сурского типа интересны сборы В.И. Привалова на Игренском п-ове, где найдены фрагменты глиняных и каменных сосудов, раскопки О.Г. Шапошниковой на поселении у с. Раздольное Старобешевского р-на Донецкой обл. на правом берегу р. Кальмиус и исследования Д.Я. Телегина на р. Орель в ур. Засуха у пос. Перещепино Новомосковского р-на Днепропетровской обл.

Сейчас известно около 30 сурских местонахождений в Днепровском Надпорожье. Вне этого района они известны лишь в Приазовье на р. Орели и нижнем течении Северского Донца (Телегин, 1984). Публикации материалов раскопок даны В.Н. Даниленко (1950, 1971) и А.В. Бодянским (1949).

Сурские поселения в Надпорожье — небольших размеров, локализуются на островах или прибрежных скалах, хотя встречаются и на низких уступах надпойменной террасы. Видимо, это временные стоянки. При раскопках на о. Сурском (пункт 2) и о. Шулаевом исследованы остатки примитивных жилищ в виде углублений неправильно-округлой формы, площадью около 100 кв. м. В центре углублений отмечены следы кострищ, а по периферии — ямки, возможно, от столбов стен. К центральному углублению на о. Сурском с трех сторон примыкали три меньших углубления, тоже округлые в плане. И в том, и в другом пункте жилые углубления заполнены темным гумусированным песком со значительными скоплениями ракушек палюдино и унио. Основные находки — кремневые и костяные изделия, фрагменты керамики, кости животных — собраны в заполнении жилищ.