Рис. 5. Аксонометрический разрез стены Успенского монастыря. XVI в. (Рис. С. С. Подъяпольского)

Кирилловские укрепления имели ряд недостатков. Стены крепости были неодинаковы по своим размерам; в большей части у них был только один ярус боя. На длинных участках стен башни далеко отстояли друг от друга и слабо обеспечивали пушечный прострел примыкавших к ним прясел. Кроме того, стена между Святыми воротами и Грановитой башней была ослаблена окнами из казенных палат. Ограда Ивановского монастыря была слабее кирилловской; она не имела ни подошвенного боя, ни боевого хода. Уже спустя 10–15 лет потребовалось значительное усиление всей крепости, в первую очередь с напольной стороны.

О вооружении Кирилловской крепости в XVI в. почти ничего не известно. Бесспорно, однако, что монастырь, у которого общее количество амбразур в стенах и башнях доходило до 735, не мог быть безоружным. Действительно, экономическое процветание монастыря в XVI в., основанное на эксплуатации крестьян, создавало материально-техническую базу для производства оружия. Это оружие и боеприпасы изготовлялись силами монастырских ремесленников, о чем свидетельствует, в частности, грамота Ивана Грозного 1582 г., обязывавшая монастырь сделать для Пушкарского приказа «доброй емчуги (селитры. — Авт.) к ручному зелью». В ней упомянут даже «емчужный мастер» Василий Козаков, работавший в своем «онбаре»[641].

Потребность Кирилловской крепости в оружии и сырье для его производства удовлетворялась также местным рынком. Не надо забывать, что монастырь находился в центре мощного в то время Устюжно-Белозерского железодобывающего и железообрабатывающего района, который в XVI в. и начале XVII в. был основным поставщиком оружия и других железных изделий для большей части Московского государства[642]. Монастырь покупал у городских мастеров крупные партии железа и стали. По подсчетам Б. А. Колчина, только за 4 года (1567–1568, 1581–1582, 1603–1604 и 1605–1606) Белоозеро продало монастырю «расковного железа большой руки» на 80 руб. 74 коп., что в переводе на вес составляет около 650 пудов[643].

К концу XVI в. относятся и первые дошедшие до нас известия о закупке монастырем оружия. В 1581 г. «старец» Пахомий купил в Нижнем Новгороде ружья и порох, а в 1582 г. было приобретено 14 фунтов пороха и ручница[644]. Эти отрывочные сведения еще не говорят о том, насколько закупки оружия были систематическими. Опись же монастырского имущества за 1601 г. показывает, что луки, стрелы, сабли и ружья хранились в разных местах монастыря и частично являлись собственностью монахов[645].

Рис. 6. Затинная пищаль Микифора Семенова. Вес — 22,5 кг, калибр — 20 мм, длина ствола — 123 см, общая длина — 170 см. Вверху — общий вид, внизу — прорисовка надписи. (Из собрания АИМ)

Оружия XVI в. почти не сохранилось. Известна лишь затинная пищаль, которая замечательна не только высоким качеством изготовления, но и тем, что на дульной части ее ствола имеется имя мастера — «Микифор Семенов» (рис. 6). Подобный подписной экземпляр XVI в. является едва ли не единственным, дошедшим до нашего времени. По своей внешней отделке эта пищаль повторяет формы пушек XVI в. с граненой дульной частью и раструбом. Она имеет такое же, как и у пушек, соотношение толщины стенок ствола к диаметру канала[646]. По описям XVII в. затинные пищали входили в разряд артиллерии монастыря.

Рис. 7. Шлемы XVI в. из оружейной палаты Кирилло-Белозерского монастыря. (Рисунок в альбоме К. М. Бороздина)

Рис. 8. Шлемы XVI в. из оружейной палаты Кирилло-Белозерского монастыря. (Рисунок в альбоме К. М. Бороздина)

Рис. 9. Шлемы XVI — начала XVII в. из оружейной палаты Кирилло-Белозерского монастыря. Внизу слева изображены шлем и его кольцо с надписью: «Делано в городе Старице лета 7060 (1552) апреля 1 день». (Рисунок в альбоме К. М. Бороздина)

Рис. 10. Шлемы XVI — начала XVII в. из оружейной палаты Кирилло-Белозерского монастыря. Верхний левый рисунок — мисюрка или прилбица, правый — наплешник из Усть-Шехонского монастыря. (Рисунок в альбоме К. М. Бороздина)

В 1809 г. художники Д. Иванов и А. Ермолаев зарисовали группу шлемов из Кирилловской оружейной палаты[647]. Эти рисунки приобретают большой интерес благодаря тому, что на них представлена эволюция форм русского шлема в XVI–XVII вв., т. е. в последний период бытования этого вида защитного доспеха в средневековой Руси (рис. 7; 8; 9; 10). Наиболее вытянутые из них относятся к XVI в., а более плоские — к XVI в. и началу XVII в. Переработка русскими оружейниками формы шлема в сторону уменьшения его вытянутости и большего приспособления для «огненного боя», началась, по-видимому, не в начале XVII в., как это принято считать[648], а гораздо раньше. Интересен в этом отношении шлем, изготовленный в 1552 г. в Старице[649] (см. рис. 9).

Таким образом, на протяжении XVI в., когда Кириллов монастырь превратился в значительную крепость, наряду со строительством укреплений, приобреталось и вооружение.

III. Вооружение монастыря в первой половине XVII в.

В начале XVII в., в период иностранной интервенции военные тревоги все больше и больше стали беспокоить кирилловских монахов. Поэтому после 1601 г. вопрос о повышении обороноспособности монастыря путем оснащения его огнестрельным оружием выдвинулся на первое место.

Вооружение Кирилловской крепости в первой четверти XVII в. устанавливается по приходо-расходным книгам. Возраставшая из года в год потребность монастыря в оружии удовлетворялась тогда местным производством, закупками и вкладами горожан. Изготовление холодного и огнестрельного оружия, организованное, вероятно, в предшествовавший период, в это время получило дальнейшее развитие.

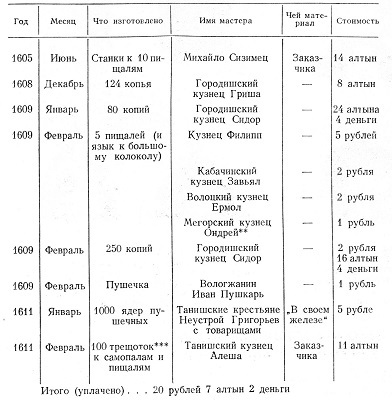

Таблица 1. Изготовление оружия для Кириллова монастыря в 1605–1611 гг. (по данным приходо-расходных книг) *Н. Никольский. Ук. соч., т. I, вып. 2, стр. 263 и сл. (приходо-расходные книги за 1605–1606, 1607–1608, 1609–1610 гг.). **Этот же кузнец в 1605 и 1608 гг. ковал 87 топоров, а в 1609 г. — 32 топора. Городишский кузнец Гриша Ульянов в 1604 г. сковал 50 топоров, в 1606 г. — 30 топоров, а кузнец Сидор из этой же деревни в 1608–1609 гг. изготовил 109 топоров. Все эти топоры, предназначенные для монастыря, могли использовать как для мирных, так и для боевых целей. Поэтому они не включены в настоящую таблицу. ***Ружейная принадлежность