Воротная (Государева), прямоугольная в плане, башня (см. рис. 25) северо-западной стены крепости также делилась плоскими балочными перекрытиями на 3 яруса, но внизу у нее было уже 2 сводчатых помещения, расположенных одно под другим (см. рис. 26, вверху справа). Первое из них было глухим, а второе — проезжим и боевым.

В настоящее время Воротная башня, получившая в начале XIX в. новую облицовку, сохранила свою древнюю кладку только внутри. Поврежденная огнем гитлеровской артиллерии во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в верхней части и восстановленная вместе с четырехскатной крышей в 1952–1953 гг.[568], она близка по своему плановому устройству и расположению арок к Воротной башне Ладожской крепости. При подходе к входной арке Воротной башни крепости Орехов противник тоже оказывался повернутым правым боком к крепостной стене, а пройдя эту арку, он, чтобы выйти из нее во двор крепости, также должен был поворачиваться на 90 градусов.

Больше того, так же как и в Ладоге, ореховская Воротная башня не выступает внутрь крепости, а лишь примыкает снаружи к городовой стене и стоит не на углу, а в центре стены, несколько приближаясь к угловой круглой башне, расположенной против въездной арки. По-видимому, некоторое сближение этих двух башен обусловливалось характером обороны прохода в крепость.

В древности внешняя входная арка Ореховской крепости прикрывалась снаружи частоколом, изображенным на гравюре XVII в. В стенах башни до сих пор существуют пазы от подъемных решеток (герс). Раньше таких решеток было две. Кроме них, проезжая арка Воротной башни закрывалась дубовыми створными полотнищами. На одной из створ этих ворот была вырезана датирующая их надпись: «Anno 1649 dni 18 May less». Следовательно, створы относились к XVII в., но навешены они были, несомненно, на месте более древних[569]. Последние существовали еще в самом начале XVII в. Рассказывая о неудачном нападении шведов на крепость в феврале 1611 г., Матвей Шаум сообщал: «Главнокомандующий… велел придвинуть к воротам несколько таранов, которыми и разбиты были двое ворот». При этом он упомянул, что «осажденные опустили крепкую железную решетку», преградив тем самым путь неприятелю[570].

Меньшикова (Княжая) башня почти не отличалась от башни Головиной; она была лишь значительно меньше ее по диаметру и имела более тонкие стены (см. рис. 26, внизу слева).

Рис. 27. Разрезы Флажной, Головкиной и двух внутренних башен крепости Орехов. Чертеж 1739 г.

У Королевской башни было сводчатое покрытие не только внизу, но и над самым верхним ярусом. В центре ее стоял массивный каменный столб, проходивший через все 4 яруса (см. рис. 26, внизу справа). Подобные, но менее мощные столбы пронизывали ярусы и 3 башен цитадели (рис. 27, внизу справа и слева и рис. 28). Незначительные остатки одной из этих башен (Мельничной) до сих пор можно видеть внутри крепости.

Рис. 28. Разрезы стен и внутренней Часовой башни крепости Орехов. Чертеж 1739 г.

Башни Флажная и Головкина (см. рис. 27, вверху справа и слева) подобны Меньшиковой башне[571].

В начале XVIII в. все ореховские башни были покрыты высокими, преимущественно остроконечными, шатровыми кровлями, среди которых особо выделялось барочное двухъярусное покрытие Часовой башни цитадели. Шатрами башни были покрыты и столетием раньше, о чем свидетельствует гравюра XVII в. По-видимому, подобные покрытия возвышались над ними и первоначально.

Рис. 29. Одна из бойниц Воротной башни крепости Орехов. Вид изнутри

Стены всех крепостных башен были прорезаны бойницами соответственно их ярусам. Устройство этих бойниц показывает, что они предназначались для применения пушек. Многие из них имели изнутри печуры, от которых наружу шли расширявшиеся боевые отверстия (рис. 29). Эти отверстия почему-то не понравились А. Олеарию; бойницы ореховских башен, писал он, «устроены не хорошо (как у всех древних русских крепостей) и совершенно не удобны для стрельбы наружу и для защиты стрелков»[572].

Рис. 30. Планы сохранившихся башен крепости Орехов по подошвенным боям. (По материалам Ленинградского областного отдела по делам строительства и архитектуры). а — Королевская; б — Головина

Рис. 31. Планы сохранившихся башен крепости Орехов по подошвенным боям. (По материалам Ленинградского областного отдела по делам строительства и архитектуры). а — Флажная; б — Воротная; в — Головкина

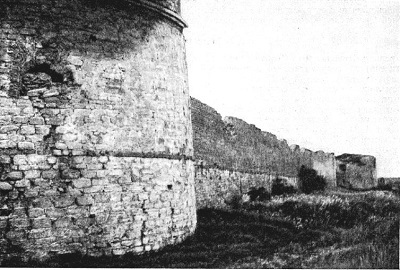

Однако бойницы ореховских башен (рис. 30; 31) напоминают бойницы башен Копорской крепости (см. рис. 12; 13) и повторяют форму бойниц Коромысловой башни кремля в Нижнем Новгороде (1500–1511 гг.). Следовательно, бойницы этого типа имели широкое распространение в русском крепостном зодчестве первой половины XVI в. и были вполне удобны для ведения пушечной стрельбы. Они подтверждают предположение о постройке существующих укреплений Орехова в начале XVI в. Об этом говорят также и тяги, являющиеся существенным элементом в архитектурном оформлении ореховских крепостных башен. Такие тяги характерны для многих русских крепостей первой половины XVI в. На башнях Орехова они сделаны в виде сильно выступающей полки, которая, так же как и в башнях Копорской крепости, охватывает их с внешней стороны (рис. 32) и отделяет их высокие цокольные части. С башен эти тяги так же, как это было в Ладожской и Копорской крепостях, переходят на стены, опоясывают их по всему периметру и прерываются лишь в местах поздних чинок и повреждений, а также в местах расположения разобранных башен.

Рис. 32. Цокольная тяга стен и башен крепости Орехов

Ознакомление с сохранившимися частями древней Ореховской крепости хорошо показывает, что она была весьма мощным военно-оборонительным сооружением, выстроенным в соответствии с требованиями строительной техники конца XV в. — начала XVI в. Недаром в начале XVII в. П. Петрей назвал Нотебург «очень сильной крепостью»[573], а Юст Юль столетием позже охарактеризовал Шлиссельбург как одну «из неприступнейших крепостей в мире»[574].

IV. Ям

Крепость города Ям (Ямбург, теперь Кингисепп) не сохранилась до настоящего времени. Поэтому судить о ней можно в основном лишь по старым, к сожалению, единичным, изображениям.

Каменная крепость Ям была выстроена новгородцами на среднем течении р. Луги в 33 дня 1384 г.: «Поставиша новгородцы город камен на Луге, на яме… только в 30 дни и 3 дни»[575]. Ставить ее «в Петрово говение» выехали из Новгорода «воеводы Есиф Захарьиничь, Юрьи Онцифоровичь, Иван Федоров, Федор Тимофеев, Стефан Борисов, и иные бояре и житьи люди»[576].