Весь комплекс археологических и технологических исследований древнерусского ремесла показывает, что уже в X–XI вв. ремесленное производство Руси по разнообразию технологических операций, по разработке и оснащенности инструментарием, по уровню дифференциации и специализации стояло на одной ступени с ремесленным производством стран Западной Европы и Востока (Рыбаков Б.А. 1948; Колчин Б.А., 1953).

Для второго периода, начавшегося в конце первой трети XII в., характерны резкое расширение ассортимента продукции и в то же время значительная рационализация производства — упрощение технологических операций. Например, в текстильном производстве в конце XII в. появляется горизонтальный ткацкий станок. Производительность в ткацком ремесле резко возрастает, но упрощаются системы переплетений, а следовательно, в массе сокращаются и сортовые виды тканей. В металлообрабатывающем производстве взамен высококачественных многослойных стальных лезвий появляются упрощенные, менее качественные конструкции — лезвия с наварным острием. В это время значительно проявляется и серийность производства. Создаются стандарты изделий, особенно в металлообрабатывающем, текстильном, деревообрабатывающем, сапожном, ювелирном ремеслах.

Наступает широкая специализация ремесла внутри отдельных отраслей производства. Отрывочные сведения письменных источников свидетельствуют об очень узкой специализации. Например, в летописи под 1216 г. упоминаются Антон-котельник и Иванко-опочник, под 1234 г. ремесленник Гаврила-щитник, под 1262 г. «Яков храбрый» — гвоздочник (НПЛ, 1950). Это очень узкие профессии внутри отраслевой дифференциации. Количество специальностей в конце XII в. в некоторых древнерусских городах значительно превышало 100. Второй период — это время резкого развития в Древней Руси мелкотоварного производства. Продукция рассчитана на широкий сбыт не только в городе, но и в деревне.

Монголо-татарское нашествие прервало развитие русского ремесла в тот момент, когда оно находилось в состоянии высокого и постоянного развития. Разгром покоренных русских городов Южной и Восточной Руси и угон в плен русских ремесленников приостановили развитие ремесла и его техники более чем на столетие.

В землях и городах западных и северных областей Руси, менее других пострадавших от татар (Новгород, Псков, Смоленск, Галич и др.), русские ремесло и культура продолжали развиваться, но и здесь их развитие было отягощено татарской данью.

В Новгороде и Пскове в XIV в. оживленный рынок уже требовал от ремесленников массового производства. Ремесленники, откликаясь на запросы рынка, количественно увеличивали продукцию своего производства и в то же время продолжали рационализировать технологию ремесла. Качество изделий несколько падает, сокращается срок их службы, но одновременно происходит дальнейшая дифференциация и специализация производства.

Весь комплекс археологических и письменных источников позволяет говорить о существовании в Древней Руси в XII–XIV вв. вотчинного и свободного ремесла. Деятельность свободных ремесленником регулировали сотни, торговые ряды и уличанские организации. Анализ массовых изделий этого времени технологически не различает продукции свободных и вотчинных ремесленников. Разные источники позволяют нам говорить о значительном имущественном неравенстве среди ремесленников. Среди раскопанных ремесленных мастерских мы можем выделить большие богатые постройки, оснащенные многочисленными приспособлениями, инструментарием со следами интенсивного производства. Это мастерские, в которых, кроме владельца, работали еще подмастерья и ученики. Наряду с ними известны также и маленькие мастерские или производственные комплексы внутри жилищ, в которых могли работать один-два мастера.

Упоминание в Новгородской летописи имен ремесленников в основном в связи с гибелью на войне наравне с именами феодалов говорит о том, что упомянутые лица, например Яков Храбрый — гвоздочник, были известные и уважаемые в Новгороде люди. Более убедительным является свидетельство Новгородской летописи под 1228 г., когда в состав новгородского правительства был введен Микифор-щитник.

Системный анализ с широким применением аналитических методов позволил дать в некоторых отраслях ремесла количественную оценку такой характеристики средневекового производства, как производительность труда.

Как пример приведем динамику производительности труда новгородского ремесленника по изготовлению стальных ножей — ножевника. Исследование проведено на массовом материале: изучено более 540 ножей, хронологически равномерно размещенных по всем векам с X до XV в. (Колчин Б.А., 1975).

В конце X в. на основе многовекового опыта, восходящего к технике античного мира, создалась конструкция многослойного ножа с высокой техникой кузнечной и термической обработки. Лезвие ножа было узкое клиновидной удлиненной пропорции. Спинка ножа была довольно широкой. По середине сечения ножа через лезвие проходила стальная полоса. В начале XII в. происходит очень быстрая смена конструкции ножа и его технологии. Клиновидное лезвие становится шире и значительно тоньше. Изменяется и технологическая схема конструкции ножа. Появляется технология наварки стального лезвия на железную основу ножа. Стальное лезвие наваривается в торец железной основы ножа. Эта упрощенная технология оставалась без изменения до конца XIII в. В это время технология ножа вновь рационализируется и на смену торцовой сварке приходит косая сварка. При этой технологии на изготовление ножа расходуется меньше стали и упрощается процесс сварки. Нож становится еще более тонким, более широким и более плоским.

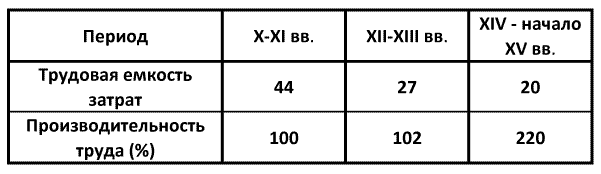

Технологический анализ позволил дать оценку всем звеньям производства — качеству и количеству металла, конструкции изделия, видам и специфике технологических операций, кузнечным и другим операциям мастера и др. Путем сетевого анализа — математического метода, применяемого в экономических исследованиях, дана оценка трудовой емкости всех затрат на изготовление ножа. При технологическом и сетевом анализе все материалы хронологически были распределены по периодам. В результате получены следующие данные:

Производительность труда росла в основном за счет рационализации технологии производства, понижения стоимости металла и некоторых конструктивных изменении в самом изделии. Качество ножа при этом несколько ухудшалось, но уменьшалась его стоимость, а следовательно, значительно повышалась его товарность.

Металлургия и металлообработка железа и стали.

Черная металлургия. Черная металлургия была той отраслью хозяйственной деятельности человека, которая оказывала самое решительное воздействие на экономический потенциал общества. От уровня развития черной металлургии, ее технологического совершенства, масштабов производства зависело развитие земледелия, ремесла, военного дела и быта.

На длинном пути своего развития черная металлургия прошла несколько этапов, начиная от первых эмпирических успехов в позднем бронзовом веке и до высокоразвитых технических форм эпохи феодализма. Путь, пройденный металлургами только в первобытном обществе, насчитывает более двух тысячелетий. Это было время, когда металлурги родовых общин овладевали техническими и технологическими приемами обработки руды и железа, искали секреты производства стали и способы ее термической обработки.

Повсеместно распространение на территории Восточной Европы легко добываемых железных руд — бурого железняка и его вторичных образований — болотных и луговых руд, способствовало развитию местной металлургии, которая обеспечивала в достаточной мере металлом развивающееся хозяйство восточноевропейских племен на протяжении I тысячелетия н. э. Техника металлургии в это время достигла значительного развития и явилась надежным фундаментом для становления металлургия Древней Руси.