Долгое время понятие ценности находилось в самом центре дискуссий об экономике, производстве и распределении полученного дохода, при этом существовали здравые разногласия относительно того, что именно является действительным носителем ценности. Для некоторых направлений экономической мысли цена продуктов человеческой деятельности являлась результатом предложения и спроса, однако их ценность проистекала из объема труда, необходимого для их производства, из тех способов, какими на труд влияли технологические и организационные изменения, и из отношений между капиталом и трудом. В дальнейшем на смену акценту на «объективные» условия производства, технологий и властно-подчиненных отношений пришли понятия редкости и «преференций» экономических субъектов: объем предложения рабочей силы определяется предпочтением работника в пользу досуга вместо того, чтобы заработать больше денег. Иными словами, ценность стала субъективной.

До середины XIX века почти все экономисты предполагали также, что для понимания цен на товары и услуги требовалось прежде всего иметь объективную теорию ценности – теорию, связанную с условиями производства этих товаров и услуг, включавшую время, необходимое для их производства, качество используемой рабочей силы – и факторы «ценности» действительно формировали цену товаров и услуг. Но затем подобный подход стал поворачиваться вспять. Многие экономисты пришли к убеждению, что ценность вещей определялась ценой, которую за них платили на «рынке», – или, иными словами, тем, сколько был готов заплатить за них потребитель. Внезапно ценность стала определяться «на глаз». Любые товары и услуги, продаваемые по договорной рыночной цене, оказались по определению создающими ценность.

Переход от ценности, определяющей цену, к цене, определяющей ценность, совпал с крупными социальными изменениями в конце XIX века. Одним из них стал рост популярности социализма – требования реформ со стороны его представителей отчасти были основаны на утверждении, что труд не получает справедливого вознаграждения за создаваемую им ценность. За этим последовала консолидация капиталистического класса производителей – нет ничего удивительного, что эта группа была крайне заинтересована в альтернативной теории, согласно которой цена предопределяет ценность: эта история позволяла отстаивать присвоение ими большей части продукции, в результате чего труд все в большей степени оставался на обочине.

В интеллектуальной сфере экономисты стремились к тому, чтобы придать своей дисциплине более «научный» вид, сделав ее более похожей на физику и в меньшей степени на социологию, – в результате они стали обходиться без ее предшествующих политических и социальных коннотаций. Если работы Адама Смита (как и предшествовавшие им размышления о функционировании экономики) были наполнены политическим и философским содержанием, то к началу ХХ века поле, на протяжении более 200 лет являвшееся «политической экономией», оказалось вычищено до просто ортодоксальной «экономики», которая представляла совершенно иную трактовку.

Дискуссия о различных теориях ценности и динамике ее создания в самом деле фактически исчезла из программ экономических факультетов, проявляясь лишь в бизнес-школах в неких совершенно новых формах: «акционерная ценность (ценность для акционеров)» (shareholder value)[29], «разделяемая (общая) ценность» (shared value)[30], «цепочки создания ценности» (value chains)[31], «ценность в сравнении с ценой» (value for money), «определение ценности» (valuation), «добавление ценности» (adding value) и т. п. В результате, если раньше студенты-экономисты обычно получали обширное и разноплановое представление об идее ценности, изучая то, как ее постулировали различные школы экономической мысли, сегодня им преподают лишь то, что ценность определяется динамикой цены в зависимости от редкости и преференций. Все это не преподносится как отдельная теория ценности – в качестве примера можно привести вводный курс по экономике. Интеллектуально выхолощенная идея ценности просто берется как готовое представление, которое по умолчанию следует принять как истинное. При этом, как утверждается в этой работе, исчезновение категории ценности парадоксальным образом привело к тому, что сам ключевой термин «ценность» – понятие, лежащее в самом сердце экономической мысли, – стал более легким для использования как во благо, так и во вред каким угодно прикладным способом.

Столкновение с границей сферы производства

Для понимания того, каким образом на протяжении столетий возникали различные теории ценности, стоит принять во внимание как и почему одни виды экономической деятельности получили название «производительных», а другие – «непроизводительных». Необходимо также учитывать, каким образом это разграничение повлияло на представление о том, какого вознаграждения заслуживают соответствующие экономические субъекты – иными словами, как распределяются выгоды от создания ценности.

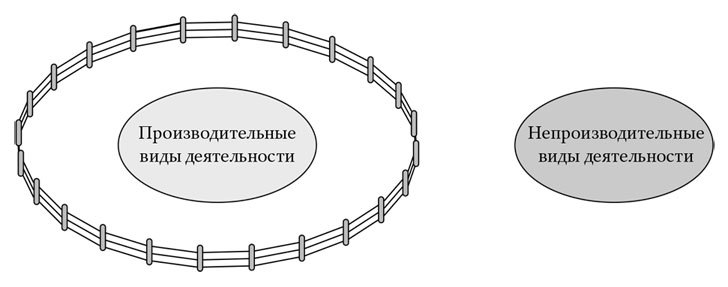

Столетиями экономисты и политики – люди, занимающиеся планированием таких организационных структур, как правительство или предприятие, – разделяли виды деятельности в зависимости от того, производят они ценность или нет, то есть являются ли они производительными или непроизводительными. В результате между этими типами деятельности фактически появился некий рубеж, изображенный на рисунке 1 в виде забора, который формирует концептуальную границу, иногда именуемую термином «граница сферы производства» (production boundary)[32]. Внутри этой границы находятся создатели богатства, а вне ее – бенефициары. На последних богатство распространяется либо потому, что они способны извлекать его с помощью рентоориентированных видов деятельности, как в случае обладания какой-либо монополией, либо потому, что богатство, созданное в сфере производства, перераспределяется в их пользу – например, посредством современной политики в области социального обеспечения. В понимании классических экономистов рента представляла собой незаработанный доход и полностью оказывалась за границей сферы производства. Напротив, прибыль представляла собой доход, заработанный в результате производительной деятельности внутри этой границы.

Рис. 1. Граница производственной сферы вокруг производящих ценность видов экономической деятельности

Исторически «забор», очерчивающий границу сферы производства, не был устойчивым – его форма и размер менялись вместе с изменением социальных и экономических сил. Эти изменения границы между созидающими и изымающими можно одинаково четко разглядеть и в прошлом, и в современную эпоху. В XVIII веке утверждение физиократов, представителей ранней школы экономической мысли, о «непроизводительных» землевладельцах вызвало бурное возмущение, ведь это было нападением на правящий класс Европы, которая на тот момент была преимущественно аграрной. Политически взрывоопасный вопрос заключался в том, являлись ли лендлорды просто лицами, злоупотребляющими своим могуществом для извлечения части богатства, которое создается фермерами-арендаторами, или же их вклад в виде земельного ресурса был принципиально важен для того способа, каким фермеры создавали богатство.

В некоем новом виде этот спор о том, где проводить границу сферы производства, продолжается сегодня по отношению к финансовому сектору. После финансового кризиса 2008 года с самых разных сторон зазвучали сигналы о необходимости возрождения промышленной политики для поддержания созидателей в индустриальной сфере, каковые воспринимались как нечто противоположное изымающим из сферы финансов. При этом говорилось о необходимости нового баланса для сокращения масштаба финансового сектора (попадающего в темно-серый круг непроизводительных видов деятельности на рисунке 1) при помощи налогообложения, например, в виде налога на такие финансовые трансакции, как валютные операции или торговля ценными бумагами, а также мер по поддержке промышленности для стимулирования роста в отраслях, которые действительно создавали осязаемые вещи вместо того, чтобы просто заниматься их обменом (на рисунке 1 эти отрасли оказываются в светло-сером круге производительных видов деятельности).