Таблица 1. Граница сферы производства в 1600-х годах

Некоторые идеи Петти и Кинга оказались на удивление стойкими[49]. Возможно, самым важным было то, что их так называемая «политическая арифметика» заложила основу того, что сегодня мы называем «национальными счетами» для вычисления ВВП – того компаса, по которому разные страны пытаются вести корабли своих национальных экономик.

Отзвуки меркантилистских идей по-прежнему присутствуют в современной экономической практике. Осуществляемое сегодня различными государствами «управление» обменными курсами ради незаметного достижения конкурентных преимуществ для экспорта и накопления резервов иностранной валюты напоминает о меркантилистских представлениях о стимулировании экспорта с целью накопления золота и серебра. Напоминанием об этих ранних идеях о способах создания ценности являются и таможенные тарифы, импортные квоты и другие меры контроля над торговлей и поддержки внутренних производителей. В призывах к защите западных производителей стали от китайского импорта или к субсидированию собственной энергогенерации с низкими выбросами углерода для замены импорта нефти, газа и угля в целом нет ничего нового. Тот акцент, который популистские политики делают на негативном эффекте от свободной торговли и на необходимости сооружения различных барьеров для предотвращения свободного перемещения товаров и рабочей силы, также заставляет вспомнить об эпохе меркантилизма, когда упор больше делался на то, чтобы установить правильные цены (а также обменные курсы и заработные платы), нежели на инвестициях, необходимых для долгосрочного экономического роста и более высоких доходов на душу населения.

Петти и Кинг были новаторскими фигурами в первых попытках поставить вопрос о том, как и где создается ценность. Однако оба они в конечном итоге смогли классифицировать занятия на производительные и непроизводительные, исходя из собственных субъективных предпочтений. Работа этих двух авторов была сугубо описательной – она не претендовала на то, чтобы дать количественную оценку отношениям между различными группами и индивидами в экономике либо смоделировать их или же провести расчеты того, каким образом вся эта система воспроизводила себя и поддерживала условия для будущего производства. Одним словом, работа Петти и Кинга не была связана с некой основополагающей теорией того, что именно составляет богатство и откуда оно берется, то есть с теорией ценности. В результате любая политика, ориентированная на экономический рост, оказывалась несистемной, поскольку оставалось непонятно, что именно этот рост порождает. Однако в следующем столетии данная ситуация стала меняться.

По мере появления новых экономических исследований в течение XVIII столетия разные мыслители стали все больше задумываться об отыскании теории, которая объясняла бы, почему одни нации развивались и процветали, в то время как другие деградировали. Несмотря на то что экономисты этого периода не использовали термин «граница сферы производства», именно эта идея лежала в самой сердцевине их работы. Поиск источника ценности привел их к тому, что они в его качестве стали указывать производство – сначала землю (что было вполне объяснимо в условиях преимущественно аграрных обществ), а затем, по мере того как разные экономики все больше индустриализировались, труд. Трудовая теория ценности достигла своего апогея у Карла Маркса в середине XIX века, когда промышленная революция приобрела максимальный размах.

Физиократы: истина – в земле

Первые попытки отыскать формальную теорию ценности были предприняты в середине XVIII века при дворе короля Франции Людовика XV – как потом оказалось, на закате абсолютной монархии в этой стране. Франсуа Кенэ (1694–1774), которого часто называли «отцом экономической теории», был королевским лейб-медиком и советником. Свою медицинскую подготовку он использовал для понимания экономики как «метаболической» системы. Ключевой момент в данном случае заключался в том, что всё участвующее в процессе метаболизма должно откуда-то браться и куда-то направляться – и богатство, полагал Кенэ, тоже подчиняется этой логике. Этот подход привел Кенэ к формулированию первой систематической теории ценности, в которой была дана классификация производительных и непроизводительных субъектов в экономике и представлена модель того, как целая экономика может воспроизводить себя, исходя из ценности, порождаемой небольшой группой ее членов. В своей опубликованной в 1758 году новаторской работе «Экономическая таблица» (Tableau Économique) Кенэ представил систему, которая демонстрировала, каким образом в экономике создавалась и обращалась новая ценность. В своей таблице он продолжил аналогию с метаболизмом: пути входа в экономику новой ценности изображались в виде насосов, а то, как ценность покидает систему, – в виде выходящих труб.

Во времена, когда Кенэ писал свои труды, французское общество уже сталкивалось с проблемами, которые через пятнадцать лет после его смерти привели к революции. Сельское хозяйство Франции пребывало в плохом состоянии. Крестьян душили высокие налоги, установленные землевладельцами (как правило, аристократами), которым требовалось оплачивать свой расточительный образ жизни, и центральным правительством, искавшим источники финансирования войн и торговли. В дополнение к этому бремени благодаря меркантилистской политике французского правительства, столкнувшегося с агрессивной экспансией Британии, цены на сельскохозяйственную продукцию держались на низком уровне, дабы обеспечить для внутренних мануфактур дешевое сырье, которое, в свою очередь, можно было дешево обработать и затем экспортировать в обмен на исключительно желанное золото, которое по-прежнему считалось мерой национального богатства. Обратившись к рассмотрению этой ситуации, Кенэ и его последователи сформулировали сильные аргументы в пользу крестьян и против меркантилистов. И хотя в дальнейшем Кенэ и его сторонники стали известны как «физиократы» (по названию одной из работ Кенэ), сами они называли себя иначе – «экономисты» (Les Économistes).

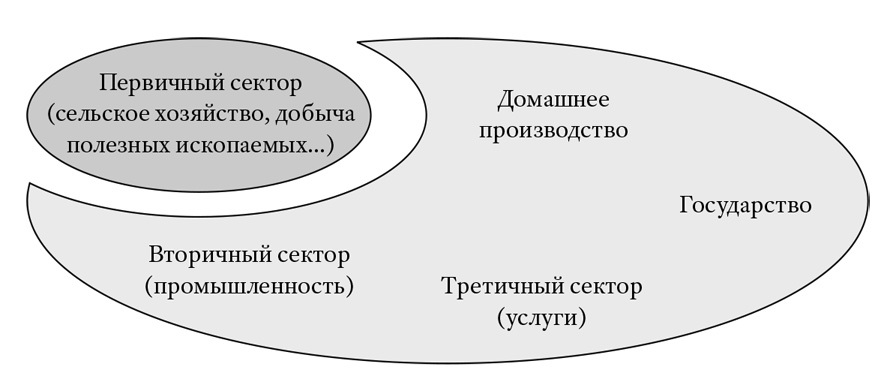

Позиция Кенэ резко отличалась от преобладавшего меркантилистского направления мысли, ставившего в привилегированное положение золото, – Кенэ был уверен, что источником любой ценности является земля. На рисунке 2 показано, каким образом, с точки зрения Кенэ, всё, что обеспечивало людей, в конечном итоге исходило от земли. Он указывал, что, в отличие от людей, Природа действительно производила нечто новое: зерно из маленьких семян – для пропитания, деревья из саженцев и минеральную руду из почвы, а уже из деревьев и руды – дома, корабли и машины. Люди же, наоборот, не могут производить ценность, а способны лишь трансформировать ее: изготовлять хлеб из зерна, доски из древесины, сталь из железа. Поскольку сельское хозяйство, земледелие, рыбная ловля, охота и горное дело (все, что находится внутри более темного овала на рисунке 2) приносят дары Природы обществу, Кенэ относил эти виды деятельности к «производительному классу». Напротив, почти все прочие сектора экономики – домохозяйства, государство, услуги и даже промышленность (собранные вместе в более светлом овале) – Кенэ считал непроизводительными.

Рис. 2. Граница сферы производства в 1700-х годах

Классификация Кенэ была революционной. Порывая с взглядами меркантилистов, ставивших в центр процесса создания ценности торговлю и приносимую ею выгоду – золото, Кенэ теперь неразделимо связывал этот процесс с производством. Разрабатывая свою классификацию производительного и непроизводительного труда, Кенэ разделял общество на три класса. К первому из них относились крестьяне и представители близких к ним занятий, связанных с землей и водой, – согласно Кенэ, это и был единственный производительный класс. Далее шли мануфактуристы, ремесленники и связанные с ними рабочие, которые трансформируют материалы, получаемые от производительного класса: дерево и камень – в мебель и дома, овечью шерсть – в ткани, и металлы из рудников – в различные инструменты[50]. Однако, добавлял Кенэ, этот класс не добавлял никакой ценности – скорее, его деятельность заключалась просто в рециркуляции уже существующей ценности. Третьей группой был непроизводительный «собственнический», «распределительный» или «бесплодный» класс, состоявший из землевладельцев, знати и духовенства. Слово «распределительный» в данном случае имело неодобрительный смысл: этот класс перераспределяет ценность, но лишь в собственных интересах – по той единственной причине, что он владеет землей, не давая ничего взамен[51].