Маржинальная революция

Экономисты, которых назвали «маржинальными революционерами», использовали категории предельной полезности и редкости для определения цен и масштаба конкретного рынка. С их точки зрения, спрос и предложение дефицитных ресурсов регулирует ценность, выраженную деньгами. Поскольку вещи, обмениваемые в рамках монетарной рыночной экономики, обладают ценами, цена в конечном итоге и является мерой ценности. Эта влиятельная новая теория объясняла, каким образом устанавливаются цены и какое количество того или иного товара производится[106]. Конкуренция обеспечивает то, что «предельная полезность» последней проданной единицы товара предопределяет его цену. Масштаб рынка отдельно взятого товара, то есть количество его единиц, которое необходимо продать, прежде чем предельная полезность перестанет покрывать издержки производства, объясняется редкостью, а следовательно, и ценой исходных ресурсов производства. Цена – прямая мера ценности[107]. Таким образом, мы далеко уходим от трудовой теории ценности.

Однако преимущества этой модели в гибкости – а именно идея, что преференции миллионов индивидов предопределяют цены, а следовательно, и ценность, – нивелируются тем, что она теряет способность (а точнее, у нее нет такой способности) измерять то, что Смит называл «богатством народов» – совокупный объем производства в экономике с точки зрения ценности. Поскольку ценность теперь оказывается попросту соотносительным понятием – мы можем сравнивать ценность двух вещей посредством их цен и того, как эти цены могут меняться, – больше невозможно количественно определять тот труд, который произвел товары в экономике, а тем самым и оценивать, какой объем богатства был создан.

Для того чтобы механизм определения цен работал так, как было задумано, категории предельной полезности и редкости требовали двух дополнительных допущений. Во-первых, все люди должны быть одномерными калькуляторами полезности, которые знают, что для них самое лучшее, какую цену заплатить за какой товар и как сделать экономически «рациональный» выбор[108]. Во-вторых, в процесс ценообразования не следует вмешиваться – например, монополиям. «Равновесие» при «совершенной конкуренции», когда предложение и спрос в точности сбалансированы, – идея, которую разработал Жан-Батист Сэй еще в начале XIX века, – стало необходимым и ключевым понятием в экономической теории. Как мы увидим, данные допущения оказывают огромное влияние на сегодняшнюю дискуссию о том, как создается ценность.

Граница сферы производства становится растяжимой

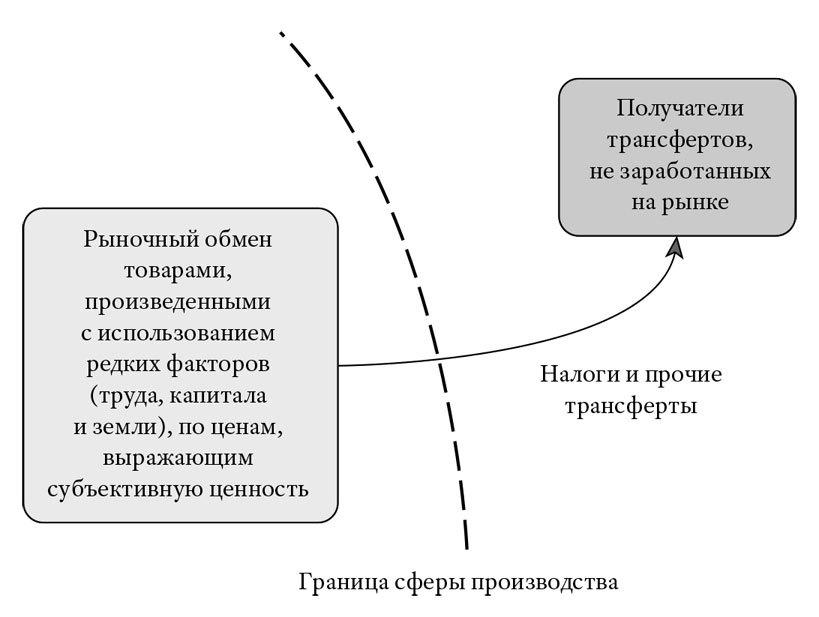

Последствия маржинальной теории для представления о границе сферы производства были кардинальными. Как мы видели, классические экономисты давали разные определения того, кто был производителен, а кто нет. Для Кенэ производительными были только крестьяне, Смит относил к «непроизводительной» группе услуги, и даже Маркс называл производительными рабочими тех, кто был занят в капиталистическом производстве. Однако маржинальная теория отмела в сторону подобную классификацию – на смену ей пришла идея, что производительной может называться любая деятельность, которой (легальным образом) назначается некая цена на рынке. Кроме того, производительность будет колебаться вместе с ценами, поскольку последние определяют ценность, а не наоборот. Тем самым теория полезности полностью трансформирует саму идею производительного и непроизводительного труда. В действительности это разграничение фактически отпадает, поскольку всякий сектор, который занимается производством для рынка, осуществляет обмен своей продукции, а это означает, что на сегодняшний день осталось лишь несколько явно непроизводительных секторов. Единственная часть экономики, которая определенно находится вне границы производственной сферы и является непроизводительной, как показано на рисунке 6, включает тех, кто получает доход, зарабатываемый не на рынке, – это государство, доходы которого формируются за счет сбора налогов, и получатели государственных субсидий, таких как выплаты пособий по социальному обеспечению, а также государственные структуры наподобие вооруженных сил.

Рис. 6. Маржиналистская революция

В описанном Маршаллом состоянии «равновесия», при котором цены не искажаются внешними воздействиями, каждый получает то, чего достоин. При изменении вкусов потребителей или развитии технологий это равновесие также может поменяться. Это оказывает влияние на то, каким образом оцениваются и обосновываются доходы. То, что зарабатывают рабочие, находит отражение в их предельной производительности и в их выявленных преференциях (предельной полезности) в пользу отдыха, а не работы. Для тех аналитических разграничений, которые делали Рикардо или Маркс в отношении вклада рабочего в производство, больше не остается места, не говоря уже об его эксплуатации. Вы обладаете ценностью, поскольку то, чем вы обладаете, предоставляет собой нечто редкое. А поскольку мы являемся рациональными калькуляторами полезности в условиях редкости ресурсов, мы не позволяем себе пускать что-то на ветер. Рабочие могут сделать выбор в пользу безработицы, потому что она дает им больше предельной полезности, чем работа за установленную заработную плату. Естественным следствием этой логики является утверждение, что безработица – дело добровольное. Идея добровольной безработицы проистекает из рассмотрения экономических субъектов как делающих рациональный выбор между работой и досугом (что соответствует «межвременной максимизации» в современной теории). Иными словами, идея Маркса о «резервной армии труда» растворяется в воздухе.

Как метко выразился Лайонел Роббинс,

прежде всего, отдельно взятый человек желает и реального дохода, и досуга. Во-вторых, он не обладает достаточным количеством ни того ни другого, чтобы полностью удовлетворить оба эти желания. В-третьих, он может тратить свое время на повышение своего реального дохода или же на то, чтобы получать больше досуга. В-четвертых, можно утверждать, что, помимо совершенно исключительных случаев, его стремление к разным составляющим реальных доходов и досуга будет разным. Поэтому ему приходится выбирать. Ему приходится экономно использовать свои ресурсы[109].

Неотъемлемой для равновесия идеей является то, что все совершается в общих интересах. В 1940-х годах родившийся в России британский экономист Абба Лернер (1903–1982) сформулировал постулат, названный им «первой фундаментальной теоремой благосостояния»[110], в которой, по сути, утверждается, что конкурентные рынки ведут к «оптимальным» результатам для всех. Как только произошел рыночный обмен по равновесным ценам, никто не может стать богаче, или, выражаясь экономическим языком, увеличить свое благосостояние (например, взяв на себя больше работы), без того, чтобы кто-то не оказался еще беднее.

Сегодня конкурентные рынки, на которых никто не может стать богаче без того, чтобы кто-то не стал беднее, известны как «оптимальные по Парето» – по имени преемника Вальраса в Лозаннском университете Вильфредо Парето (1848–1923), который первым ввел термин «максимизация благосостояния». В своем «Учебнике политической экономии» (1906) он исследовал экономическое равновесие с точки зрения решения индивидуальных проблем «стремлений и ограничений» и был первым экономистом, утверждавшим, что необходимость в количественной максимизации полезности (то есть в точном количестве чего-либо, в чем кто-то нуждается) отсутствует – достаточно лишь порядкового измерения (насколько больше потребность в чем-либо относительно чего-то еще – Х против Y). Это еще больше упростило математические расчеты, и многие характеристики благосостояния в экономике сегодня носят имя Парето. Он использовал свои теории для аргументации в пользу свободной торговли в Италии, что в те годы не способствовало его популярности у фашистских властей, которые были скорее настроены протекционистски.