3. Закон убывающей отдачи Тюрго и рента производителя Маршалла

Если объединить законы преимущества массового производства и убывающей отдачи, то тогда для основной массы товаров при увеличении объема производства мы получим U-образную кривую издержек на единицу продукции. Вначале издержки на единицу продукции действительно снижаются, но затем с определенного момента они вновь начинают расти. В этом суть закона убывающей отдачи, который в основных чертах сформулировал экономист доклассической эпохи Жак Тюрго (1727–1781). Закон говорит о том, что размер отдельного предприятия ограничен, поскольку каждое предприятие может расширить производство лишь настолько, насколько цена производимого им продукта покрывает издержки последней единицы произведенного товара (так называемые предельные издержки). Это правило было открыто еще Иоганном фон Тюненом – одним из создателей теории предельной производительности, которая и сегодня не потеряла актуальности.

Разумеется, не все предприятия способны работать с одинаковой эффективностью. У одних издержки выше, у других ниже средних. Наименее эффективные предприятия в конечном счете уйдут с рынка. Таким образом, рыночная цена точно соответствует производственным издержкам того последнего производителя, который еще может удержаться на рынке. Его также называют предельным производителем. Все другие производители на рынке, которые производят товар с меньшими издержками, чем предельный производитель, получают дополнительную прибыль сверх нормального процентного дохода на свой капитал. Альфред Маршалл в этой связи говорил о ренте производителя, хотя это выражение немного сбивает с толку: ведь дополнительная прибыль является не «рентой» в привычном смысле, а вознаграждением за то, что соответствующий предприниматель производит продукты с меньшими издержками, чем предельный производитель.

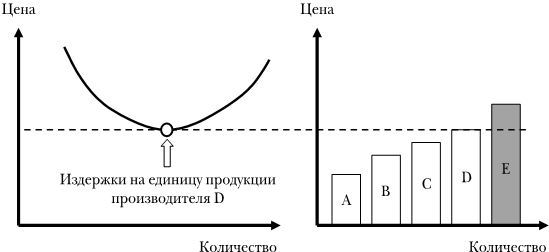

Рис. 3.3. Издержки на единицу продукции отдельного производителя согласно закону убывающей доходности имеют вид U-образной кривой (левое изображение). Для «предельного производителя» D на своем минимуме они еще покрываются за счет рыночных цен; производитель Е, напротив, должен покинуть рынок (правое изображение).

Если, однако, спрос на один из товаров увеличивается, все присутствующие на рынке производители сначала расширят собственное производство. Однако, как это следует из показанных взаимосвязей, такое расширение только приведет к росту издержек. Тем самым вновь получат шанс принять участие в конкуренции также и ранее неконкурентоспособные предприятия. В результате при росте спроса рыночная цена на соответствующий товар увеличится.

Если, однако, одновременно технический прогресс сумеет наделить всех производителей способностью использовать всё более экономичные производственные технологии, то тогда даже при росте спроса будет возможно снижение цен. Особенно наглядно это проявляется в электронной промышленности. Сегодня мы можем покупать лэптопы, навигаторы и смартфоны по ценам, которые раньше просили за самый простой карманный калькулятор. С течением времени благодаря техническому прогрессу большинство товаров становится все дешевле относительно наших доходов. Тем не менее в краткосрочной перспективе их цена все-таки возрастает, если увеличивается спрос. Этот факт может подтвердить каждый, кто когда-либо приобретал на черном рынке билеты на концерт или футбольный матч, вызывавший ажиотажный интерес.

4. Торговая наценка и спекуляция

Большинство товаров поступает от производителя к конечному потребителю не напрямую. Как правило, до этого они проходят через руки одного или нескольких продавцов, каждый из которых делает свою накидку на цену, по которой он сам приобрел соответствующий товар. Если, например, мы продали свой подержанный автомобиль торговцу автомашинами, то уже на следующий день мы можем обнаружить, что тот выставил его на продажу по гораздо более высокой цене, чем та, которую он заплатил нам при покупке. Есть для такого рода торговых наценок экономического обоснование или же речь идет не более чем о прозаическом желании увеличить собственную прибыль?

Этот вопрос имеет долгую традицию в экономических дискуссиях. Торговцы не пользовались любовью уже в Древней Греции. Считалось, что они обогащаются за счет покупателей, не добавляя при этом продаваемым товарам никакой дополнительной ценности. Поэтому среди всех профессий их репутация была одной из самых плохих. Не случайно Гермес одновременно был богом воров и богом торговли. Средневековая Католическая церковь была не столь категорична в своей оценке. Хотя и с ее точки зрения торговец в лучшем случае не был грешником, но она никогда не рассматривали его как богоугодного человека.

Даже экономисты классической школы XIX столетия относились к торговле как к непроизводительному занятию. Хотя они уже признавали необходимость доставки произведенных товаров посредством торговли к месту их потребления, но, как, например, Адам Смит, не видели в этом вклада в общественный продукт. Для Адама Смита торговля наряду с другими услугами являлась частью общественного потребления, она принимала участие в организации потребления товаров, которые имелись в ограниченном количестве, но не в их производстве.

При ближайшем рассмотрении такой подход вряд ли можно назвать обоснованным. Почему, например, добычу угля из недр земли следует считать вкладом в общественный продукт, а его доставку до конечного потребителя не следует? Или скажем иначе: если торговля не является частью производительной деятельности, то почему тогда она вообще существует и почему люди платят за ее услуги?

Очевидно, что во многих случаях потребителю более выгодно получать необходимые ему товары посредством профессионально организованной торговли, вместо того чтобы самому забирать их у производителя. Несмотря на существование интернета, достаточно рискованно и утомительно пытаться купить подходящий подержанный автомобиль, изучая многочисленные предложения людей, желающих продать свой, вместо того чтобы обратиться к профессиональному торговцу. Наценка, которую забирает за эту услугу торговля, является не чем иным, как платой за эти преимущества. Кроме того, у продавца возникают при этом издержки, связанные с тем, что он предоставляет соответствующие гарантии и сервис. Сегодня услуги торговли засчитываются в состав добавленной стоимости, создаваемой народным хозяйством, что совершенно естественно.

Иначе обстоит дело с прибылью, возникающей из чисто спекулятивных сделок. Спекулянт не участвует ни в транспортировке товаров, ни в их распределении между потребителями. Он всего лишь покупает по низкой цене запасы, например сырой нефти или других видов легко хранимого сырья, чтобы спустя какое-то время продать их по более высокой цене. Можно ли с экономической точки зрения оправдать такие спекулятивные прибыли?

В этом вопросе мнения среди экономистов расходятся. Очевидно, было бы упрощением рассматривать спекулятивные прибыли в принципе только как удобную и недобросовестную возможность обогащения для состоятельных капиталистов. Ведь, как бы там ни было, и спекулянт идет на риск, если цены изменятся не так, как он того ожидал. К тому же при определенных условиях он уменьшает риски других участников рынка, например потребителей.

Предположим, что в урожайный год спекулянт покупает много пшеницы. Это порождает тенденцию роста цен и приводит к ограничению потребления. Предположим далее, что на следующий год ураганы и град уничтожили урожай. Теперь для спекулянта настало время продавать свои запасы по высокой цене. Тем самым он не допускает возникновения голода! Во всяком случае, цена на пшеницу выросла бы еще больше, если бы осмотрительный спекулянт не создал соответствующие запасы зерна, которые он теперь может выбросить на рынок.