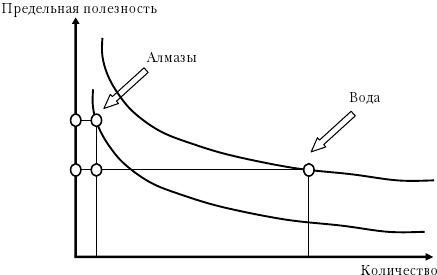

В чем же состоит содержание этих законов и почему до сегодняшнего дня их рассматривают в качестве решения загадки ценности и цены? Первая основополагающая мысль Госсена заключалась в том, что полезность какого-либо блага не является для человека абсолютной величиной. Прежде всего она зависит от того, сколькими единицами соответствующего блага человек уже обладает. Например, первый литр воды в течение дня имеет неоценимую стоимость, поскольку этой водой мы можем утолить нашу жажду. Тот, кто располагает бóльшим количеством воды, чем один литр, напротив, последовательно использует ее для удовлетворения все менее неотложных потребностей. Он использует воду для умывания, для приготовления пищи и для уборки помещения и, наконец, для чистого удовольствия заполнит ею свой плавательный бассейн. Однако на рынке может существовать только единственная цена одного литра воды, независимо от того, в каких целях ее применяют. Согласно Госсену, эта цена всегда соответствует ценности последнего разумного, с нашей точки зрения, использования соответствующего блага. Если бы цена была выше, то нам пришлось бы отказаться от его использования в этих целях, т. е., например, от купания в бассейне. И напротив, при более низкой цене мы бы применяли воду в еще менее важных целях, скажем, для устройства декоративного пруда. В экономической теории говорят, что в конечном счете цена воды соответствует ее предельной полезности. Очевидно, предельная полезность воды уменьшается тем больше, чем большее количество воды находится в нашем распоряжении. В этом суть первого закона Госсена. Следует обратить внимание на сходство этого закона с законом убывающей отдачи Тюнена, с которым мы ознакомились в предыдущей главе.

Количество Рис. 4.1. Герман Генрих Госсен (1810–1858) решил классический парадокс ценности: алмазы стоят больше воды, так как они более редко встречаются и поэтому имеют для любой более высокую «предельную полезность».

Сам Госсен полагал, что предельную полезность можно каким-то образом измерить в абсолютных величинах, – например, в наше время это могли бы быть евро или доллары, поскольку та сумма денег, которую некто готов заплатить за алмаз, не в последнюю очередь зависит от его дохода. Доходы людей, как известно, весьма различны. По этой причине не существует единого масштаба полезности. Более того, даже каждый отдельный человек может определить полезность для него какого-то блага только в сравнении с полезностью другого блага. Так что не все здесь зависит от денег. Ведь ценность денег, в свою очередь, можно определить только в зависимости от тех благ, которые за них можно купить!

Далее Госсен задался вопросом о том, в каком соотношении люди используют свои ограниченные по величине доходы для покупки различных благ. Представим себе в этих целях покупателя с низким доходом в размере, не превышающем 1000 долл. в месяц. Для простоты предположим, что он может сделать выбор между двумя благами – между водой и хлебом. Оба блага жизненно необходимы, т. е. он нуждается в них обоих. Совершенно неясно, однако, в каких количествах он будет их потреблять.

В этом случае будет необходимо воспользоваться вторым законом Госсена. Этот закон учитывает как цены обоих благ, так и индивидуальные потребности нашего потребителя с небольшим доходом. Предположим, что один литр воды стоит в два раза больше, чем один фунт хлеба. Допустим, например, что вода стоит 10 долл., а хлеб 5 долл. Тогда, согласно второму закону Госсена, наш потребитель разделит свой доход в 1000 долл. таким образом, чтобы последний из купленных им литров воды принес ему в два раза больше пользы, чем последний купленный фунт хлеба. Или иначе: при оптимальном использовании дохода соотношение предельных полезностей двух благ для каждого потребителя должно точно отражать соотношение их рыночных цен.

Что это дает нам для экономического анализа? Абстрагируемся на секунду от денег и представим себе, что люди непосредственно обмениваются своими благами. То есть сапожник меняет свои башмаки на рынке на хлеб и верхнюю мужскую одежду, пекарь приобретает обувь и рубашки в обмен на свои булочки и т. д. Законы Госсена, во-первых, показывают, что такой обмен для всех его участников будет выгоден. Все участники оказываются в выигрыше, хотя в ходе обмена не было создано ни одного дополнительного блага! Так как в начале обмена у сапожника было много обуви, но, возможно, ни одного пиджака, предельная полезность этого пиджака оказалась для него значительно выше, чем предельная полезность пары обуви. Для портного все обстоит в точности наоборот, и поэтому оба они выиграли в результате взаимного обмена своих благ. Широко распространенный взгляд, согласно которому торговля всегда обеспечивает выгоду одного участника сделки за счет проигрыша другого, таким образом, неверен. Торговля – это не игра с нулевой суммой, она выгодна всем ее участникам.

2. Оптимум по Парето и распределение дохода

Из законов Госсена следует, что люди будут обмениваться товарами и услугами до тех пор, пока все участники обмена остаются в выигрыше. Поэтому свободная торговля является важной предпосылкой достижения так называемого оптимума Парето. Оптимум по Парето определяется как состояние экономики, в котором при данных обстоятельствах никакие изменения не смогут обеспечить дополнительное приращение полезности. Разумеется, всегда существует возможность обогащения одних людей за счет других. Однако все возможности получить взаимную выгоду в меновой торговле полностью исчерпываются в оптимуме Парето. Поэтому также говорят, что в таком оптимуме никто не может улучшить своего положения без того, чтобы одновременно не ухудшилось положение кого-то другого.

Эта теоретическая конструкция связана с Вильфредо Парето (1848–1923). Он родился в Париже в купеческой семье из Генуи. Его родители, с восторгом воспринявшие революцию 1848 г. в Германии, назвали мальчика в честь Фрица Вильфреда. Это имя после возвращения семьи в Италию трансформировалось в Вильфредо Фредерико. Парето сменил Леона Вальраса на профессора экономики в Лозанне. Лозаннская неоклассическая экономическая школа ориентировалась на использование математических методов и, в частности, занималась исследованием вопроса о том, как можно измерить благосостояние в масштабах всей экономики. В наши дни это направление экономической науки называют экономикой благосостояния. Парето, как один из основателей этого направления, пришел к неожиданному результату, который и в настоящее время почти не подвергается сомнению, а именно: попытка измерить благосостояние в масштабах всей экономики страны суммой полезностей, которые получают ее граждане, в конечном счете обречена на неудачу уже по чисто теоретическим соображениям.

Идеи Парето были направлены против господствующей тогда теории утилитаристов, к которым наряду с Фрэнсисом Хатчесоном (1694–1746), одним из учителей Адама Смита, также принадлежали Иеремия Бентам (1748–1832) и Джон Стюарт Милль. Утилитаристы определяли благосостояние в масштабах всей экономики как «наибольшое счастье наибольшего числа <людей>», подразумевая под этим сумму всех отдельных полезностей. Но такое простое сложение Парето считал совершенно невозможным, так как полагал, что любая форма агрегирования, например перемножение всех отдельных полезностей, неизбежно обречена на неудачу из-за возникающих при этом проблем с измерением.

Нередко, например, приходится сталкиваться с утверждением, что богач получает большую полезность, чем бедняк, так как может потратить больше денег. Действительно, в отношении отдельного человека вполне можно предположить, что получаемая им полезность увеличивается по мере возрастания его дохода, хотя даже на основании данных науки о счастье в этом никак нельзя быть полностью уверенным. Однако совсем другое дело, когда пытаются сопоставить полезность, получаемую бедняком, с полезностью, которую получает богач, и на этой основе вывести сальдо. Здесь трудности начинаются уже с определения единицы сравнения сопоставляемых величин.