Считалось, что в качестве явления, противоположного конкуренции, выступает монополия, когда на рынке действует только один поставщик, например владелец единственного в данной местности источника воды. Можно было бы посчитать, что такой монополист всегда будет требовать за свой товар максимально высокую цену. Смит, видимо, также придерживался этой точки зрения, но она по меньшей мере вводит в заблуждение. Ведь если монополист хотел бы максимально увеличить свою совокупную прибыль, то ему пришлось бы подумать не только о цене на свой товар, но и о том его количестве, которое может быть продано. Оно будет тем меньше, чем более высокую цену за этот товар продавец потребует. То есть должна существовать своего рода средняя цена, которая позволяет монополисту получить максимальную прибыль. Заслуга французского математика и экономиста Огюстена Курно (1801–1877) состоит в том, что он в 1838 г. впервые сумел подвергнуть эту проблему точному анализу. В его честь предложенное им решение было названо точкой Курно. Эта точка показывает, какую цену монополист должен потребовать, если он желает получить максимальную прибыль.

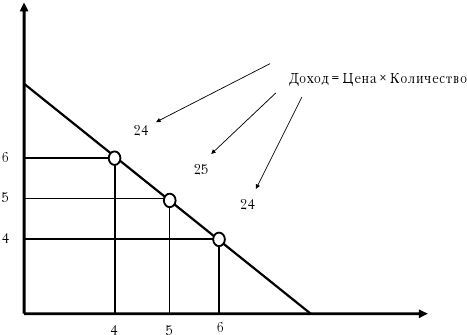

В случае с нашим владельцем источника воды мы в целях упрощения вначале допустим, что он получает воду без сколько-либо существенных собственных издержек. Тогда его прибыль будет самой высокой ровно при той цене, при которой цена и количество продукта будут максимальными. Максимум объема продаж и максимум прибыли в этом простом примере совпадают. Например, владелец источника хотел бы продавать ровно 5 литров воды в день по цене 5 долл. за литр, что принесет ему доход в 25 долл. Увеличение цены до 6 долл. может снизить объем продаж до 4 литров, в то время как при понижении цены до 4 долл. сбыт вырастит до 6 литров. В обоих случаях дневной доход составит всего 24 долл.! То есть очевидно, что наиболее разумным будет сохранить цену на уровне 5 долл. До тех пор пока у монополиста не возникает издержек в связи с добычей воды, при этой цене он будет получать максимально возможную прибыль.

Рис. 1.1. Монополист как единственный поставщик товара может определять цену. Однако максимальный доход он получит не при самой высокой цене на товар, а при какой-то более низкой.

Несколько более сложный случай мы имеем, если у поставщика возникают определенные издержки, скажем 2 долл. на литр воды. Курно смог показать, что тогда максимально выгодная цена будет устойчиво выше, чем при бесплатном производстве. Объем сбыта, следовательно, будет меньше, так что максимальные значения объема производства и прибыли больше не совпадают.

Однако решающее значение имеет то, что монополист в любом случае может потребовать существенно более высокую цену, чем та, которая соответствует его издержкам на единицу продукции. При этом необходимо учитывать, что в этих издержках уже заложена сумма процентов на его капитал, а также надбавка за предпринимательский риск. Определенная нормальная прибыль в этом смысле должна была бы быть обеспечена и в условиях конкуренции, чтобы вообще сделать возможным данное производство в течение длительного времени. Однако монопольная прибыль в целом значительно превосходит уровень этой нормальной прибыли.

Здесь мы сталкиваемся со следующей экономической проблемой: прибыль монополиста очевидно образуется не за счет экономики в целом, она возникает просто за счет потребителей. В условиях свободной конкуренции потребители могли бы подождать, пока на рынке возникнет предложение большего количества товаров по более низкой цене. В экстремальном случае конкуренция до тех пор снижала бы цену, пока она не опустилась до уровня, достаточного только для покрытия производственных издержек в размере (в нашем примере) 2 долл. за литр. Любая более высокая цена означала бы прибыль выше среднего уровня, что привлекло бы на рынок новых поставщиков. Но так как монополист не опасается конкурентов, он может руководствоваться принципом точки Курно. В конкурентных условиях, напротив, потребители нашли бы на рынке большее количество товаров при одновременно более низких ценах.

Глава 2

Конкуренция в теории и на практике

1. От «совершенной конкуренции» к конкуренции динамической

До начала ХХ столетия интенсивность конкуренции определяли прежде всего по числу участников рынка. Считалось неоспоримым, что монополии – это всегда зло и что конкуренция функционирует тем лучше, чем больше товаропроизводителей соперничают за расположение покупателей. Несколько позже в целях подтверждения этого вывода стали предлагать различные математические модели. В том числе была разработана модель так называемой совершенной конкуренции. Эта модель исходит из существования исключительно рационально действующих индивидов, которые на идеальных рынках предлагают и покупают товары. Важное допущение в рамках этой модели состоит в том, что участники рынка способны мгновенно реагировать на любое изменение, так что даже на мгновение не может образоваться прибыль выше нормальной. Большая заслуга в деле математического описания рыночных процессов принадлежит кембриджскому экономисту Альфреду Маршаллу (1842–1924) и его лозаннскому коллеге Леону Вальрасу (1834–1910). Результаты их работы позднее получили название неоклассической модели.

Однако уже спустя немого времени появились сомнения в разумности этот модели. Действительно, математизация экономики позволила лучше понять некоторые взаимосвязи, которые еще оставались непознанными для классиков с их простоватым научным инструментарием. Так, Вальрас смог показать, что при определенных условиях на самом деле на всех рынках может установиться полное равновесие предложения и спроса. Это так называемое общее равновесие помимо всего прочего обладает еще и таким приятным свойством, что предполагает использование всех факторов производства и полное отсутствие расточительства ограниченных ресурсов. Тем самым в известной мере было представлено математическое доказательство теоремы Адама Смита о невидимой руке рынка.

Однако цена полученного доказательства оказалась непомерно высокой. Какое отношение эта модель имела к действительности? Разве в повседневной жизни мы постоянно не сталкиваемся с неравновесным состоянием отдельных рынков, в результате чего, по крайней мере временно, возникают «аномальные» прибыли или убытки? И не является ли рационально действующий homo oeconomicus, все помыслы которого направлены только на увеличение прибыли и получение максимальной выгоды, на самом деле монстром, которому чужды самые элементарные моральные нормы поведения и понимание реальности? То есть казалось, что неоклассическая модель недостаточно пригодна для практического использования. Но где тогда еще можно найти оправдание рыночному хозяйству?

Очевидно, что неоклассическая экономика забила гол в собственные ворота. Место дифференцированного человека Адама Смита неожиданно занял homo oeconomicus, как позже стали называть неприглядный образ полностью рационального и эгоистического индивидуума. Хотя эта искусственная фигура была создана, собственно говоря, только для того, чтобы с экономической точки зрения анализировать определенные формы поведения как бы в лабораторной пробирке. В естественных науках также часто проводят исследования в лабораторных условиях, далеких от реальности, чтобы изучить определенные явления, такие как, например, проявление силы притяжения. Еще Джон Стюарт Милль (1806–1873), в творчестве которого отразились как идеи классической, так и неоклассической экономической теории, использовал этот метод. При этом он, однако, настоятельно подчеркивал недопустимость отождествления homo oeconomicus с реальным человеком. К сожалению, по прошествии времени это важное указание было забыто.

Так данное Смитом реалистическое описание поведения производителей и потребителей в ХХ столетии постепенно уступило место сухому математическому анализу, который, к тому же, не мог понять ни один политик. Хуже того: применяя принципы неоклассической модели, можно было без труда повсеместно находить так называемые провалы рынка, поскольку эта модель служила только целям математического описания определенных фундаментальных взаимосвязей и совершенно не могла точно совпадать с действительностью. Однако на ее основе были сформулированы новые рекомендации для принятия таких мер государственного вмешательства в экономику, против которых столь яростно выступал Адам Смит.