Неинституционализированные политические действия

Политическая жизнь может протекать не только в законных рамках деятельности политических партий, в процессе голосования и представительства в государственных органах. Нередко возникают группы людей, которые полагают, что их цели и идеалы не могут быть достигнуты, если придерживаться общепринятых рамок, так как блокируются сложившейся системой. Наиболее драматичным примером неортодоксального политического действия является революция — насильственная ломка существующего политического порядка посредством массового движения, использующего насилие. Так как проблема революций широко освещена в специальной главе (см. главу 19, “Революции и социальные движения”), то здесь мы не будем останавливаться на них подробно, а затронем только вопросы масштаба и природы неинституционализированных политических действий.

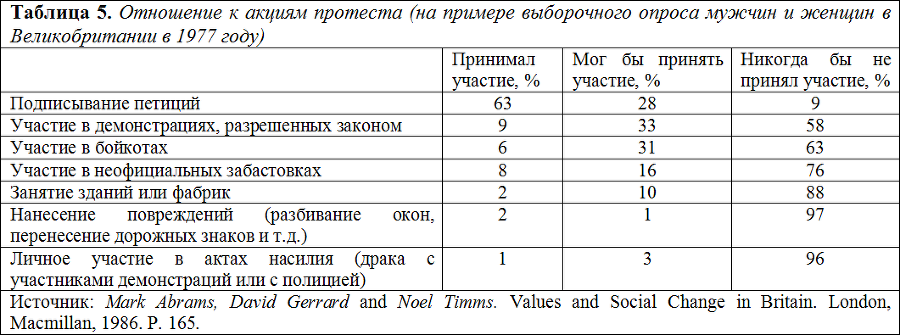

Наиболее распространенным типом таких действий являются движения протеста, которые обычно, хотя и не всегда, возникают среди наиболее бедных и обездоленных слоев общества. В настоящее время в странах Запада законом разрешено создавать более или менее любые политические ассоциации, а также совершать некоторые внепарламентские действия, такие, как организации уличных демонстраций и маршей. Как правило, эти права приходилось завоевывать. Например, в XIX веке в ряде стран Европы были введены законы, направленные против собраний, они запрещали большому количеству людей собираться с политическими целями в общественных местах. Попытки регулировать деятельность масс с помощью правительства вскоре были оставлены, так как стало ясно, что реально добиться исполнения этих запретов невозможно. Люди собирались огромными толпами специально, чтобы выразить свой протест, так что принятые законы только стимулировали деятельность, против которой были направлены.

Следует отметить характерную черту движений протеста, заключающуюся в том, что они часто действуют на грани легально разрешенного правительством. Например, лицензия на проведение массовой демонстрации должна быть получена в полиции заранее. Иногда, несмотря на отказ в этой лицензии, организаторы демонстрации, тем не менее, решают ее провести, рискуя ввергнуть ее участников в конфронтацию с властями. Демонстранты, будучи горячими приверженцами дела, за которое они выступают, готовы преступать закон, лишь бы сделать свою акцию эффективной. Так, участники маршей мира часто блокировали армейские лагеря, пытаясь воспрепятствовать ввозу или вывозу оружия, перелезали через заграждения и устраивали сидячие забастовки, а также проникали в ракетные шахты.

Когда глава правительства сталкивается с проявлениями внепарламентской активности, у него есть три варианта действий. Прежде всего, он может просто проигнорировать эти акции. Группировки, которым население оказывает слабую поддержку, как правило, вызывают вялую реакцию со стороны правительственных кругов. В этой ситуации какая-либо решительно настроенная группа или движение могут прибегнуть к насилию, так как именно оно способно вызвать реакцию, пусть даже только карательную. Например, немногочисленные политические секты, имеющие лишь небольшое число сторонников среди остальных групп населения, могут прибегнуть к терроризму как средству для дальнейшего продвижения своего дела.

Второй вариант ответа со стороны правительства заключается в немедленном подавлении всех, кто был вовлечен в антиправительственную деятельность (или подозревается в этом). Политические власти часто прибегали к репрессивным мерам для пресечения “нарушений общественного порядка”. Иногда это подавление принимало жесткие формы: против безоружных демонстрантов использовались вооруженные формирования, что часто приводило к жертвам.

Третий способ, которым правительство может прореагировать на несанкционированное выступление, — попытаться сгладить остроту протеста, согласившись хотя бы с некоторыми требованиями. Все три варианта ответной реакции могут следовать один за другим. На первых этапах развития движения протеста власти могут не обращать на него внимания или считать, что оно умрет само по себе. Если движение набирает силу, особенно когда оно выражает взгляды, несовместимые с политикой правительства, то ответная реакция может свестись к использованию силы. Если же это не приносит желаемых результатов или вызывает протесты общественности, политические власти могут пойти на какие-либо уступки и даже включить часть требований в свои политические программы.

Внепарламентская политическая деятельность довольно часто вынуждает основательно пересматривать официальный политический курс. Например, так случилось с движением за гражданские права в Соединенных Штатах в конце 1950-х и в 1960-х годах (подробно это описано в главе 8, “Этническая принадлежность и раса”). Вобрав в себя представителей бедных слоев негритянского населения южных штатов, негритянских лидеров среднего класса и либерально настроенных представителей белого населения северных штатов, движение за гражданские права в конечном итоге привело к серьезнейшим политическим изменениям. Реакция правительства на это движение в основном соответствовала вышеописанной. Сначала ни местные, ни центральные власти не интересовались происходящим и считали, что беспорядки и марши исчезнут сами по себе. Когда стало ясно, что этого не произойдет, некоторые представители местных властей пытались обуздать лидеров движения, воспрепятствовать проведению маршей и манифестаций путем демонстрации силы. Однако позднее, когда дело перешло в руки федерального правительства, оно было вынуждено внести в законодательство изменения, обеспечивающие большее равенство между белым и чернокожим населением, в частности, была проведена десегрегация школьного обучения.

Кто же правит?

Плюралистическая теория, описанная выше, исходит из того, что политическая система современных государств в существенной степени определяется конкуренцией различных групповых интересов. Подобная конкуренция, как полагает теория, препятствует концентрации слишком большой власти в руках какой-либо одной группы или класса. Так же, как и сторонники теории демократического элитизма, последователи плюралистической теории считают, что “народ” не правит и не может править. Однако они рассматривают Соединенные Штаты и другие страны Запада как существенно демократические общества. Чарлз Райт Миллс в своей известной работе “Властвующая элита” высказал иную точку зрения[290]. Он отметил, что в ранний период своей истории американское общество на всех уровнях действительно было очень пластичным и разнородным, однако впоследствии все изменилось.

Миллс утверждает, что на протяжении двадцатого века происходил процесс институциональной централизации политической, экономической и военной сфер жизни американского общества. Когда-то политическая система в значительной степени определялась политикой отдельных штатов, деятельность которых в общих чертах координировалась федеральным правительством. Политическая власть сегодня, по мнению Миллса, жестко координируется сверху. Экономика тоже когда-то состояла из множества малых производственных форм, сейчас же в ней доминирует группа очень крупных корпораций. Наконец, было время, когда вооруженные силы были немногочисленными и дополнялись формированиями милиции, тогда как в настоящее время они превратились в гигантскую организацию, занимающую ключевое положение среди других государственных институтов страны.

Каждая из этих сфер стала не только более централизованной, но и, согласно Миллсу, более взаимосвязанной с другими таким образом, что сформировалась унифицированная система власти. Люди, занимающие высшие посты в этих трех областях, как правило, являются выходцами из одной социальной среды, они разделяют те же взгляды, имеют общие интересы и нередко лично знакомы друг с другом. Они превратились в единую властвующую элиту, которая правит страной и, принимая во внимание международное положение Соединенных Штатов, оказывает влияние на развитие событий во всем мире.