Однако вышло так, что оно сбылось сполна именно в благоприятном смысле, ибо Александр обнаружил буквально сверхъестественные способности лидера и командующего в самых сложных условиях на протяжении следующего десятилетия (334–323 гг. до н.э.). Какие бы замыслы ни строил Филипп, Александр намного «перевыполнил» его планы. Он расширил владения Македонии на востоке до самой «Индии» (то есть Пакистана и Кашмира) и не просто уничтожил во время своего похода Персидскую империю, но и заложил основы монархии нового типа, где правитель лично осуществлял власть над территорией, – Азиатского царства. Ее правителем стал он сам. Обиход при дворе являл собой смесь греческих и восточных особенностей; многие новые восточные подданные Александра стали – без давления с его стороны – почитать его как бога. Греки, однако, восприняли идею богопочитания правителя с куда меньшим энтузиазмом. Официальный историограф экспедиции Каллисфен (Аристотель, некогда наставник Александра, приходился ему родственником, и полководец сам назначил его на должность летописца) также был казнен по обвинению в измене по личному его приказу, поскольку возражал против одного из требований Александра: тот хотел, чтобы греки простирались перед ним, демонстрируя этим церемониальным жестом свою покорность, будто он был Великим Царем Персии, а не греческим правителем.

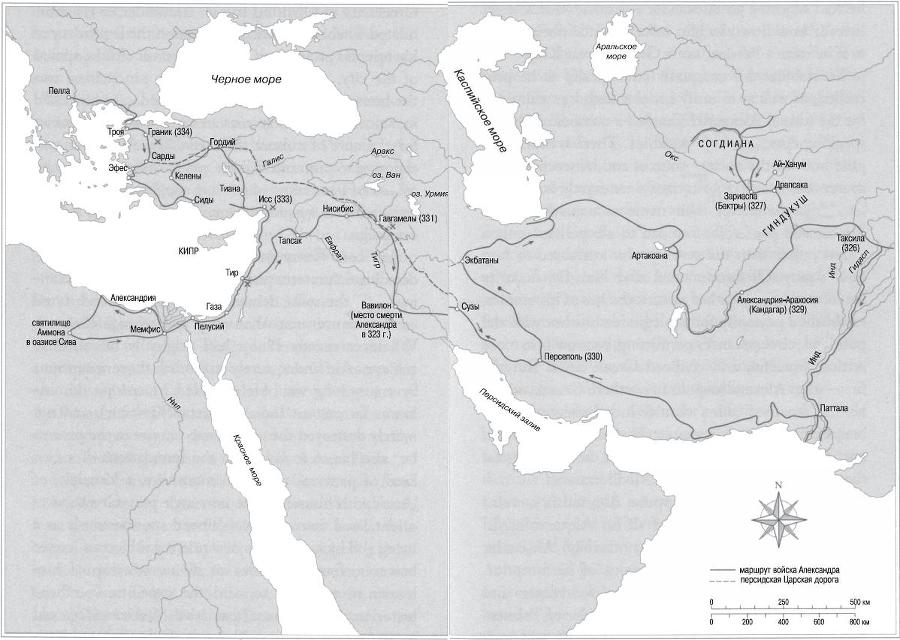

Карта №5. Битвы и походы Александра Македонского

Чтобы закрепить свою власть над завоеванными территориями, а также обеспечить культурное единство нового царства в будущем, Александр, продвигаясь на восток, основал ряд грекоязычных городов, получивших в его честь наименование Александрий. Древние авторы немало спорили между собой о том, сколько именно новых городов (вне зависимости от того, как они назывались и что они собой представляли) Александр основал самолично; современные историки также включились в этот спор и полемизируют со своими античными предшественниками. Более вероятно, что городов насчитывалось всего около дюжины, а не семьдесят с лишним, как это утверждала античная традиция. Из тех, что получили его имя, большинство расположено далеко на востоке его империи. Они были основаны в первую очередь со стратегическими целями, однако при удачном стечении обстоятельств жизнь в них могла наладиться и они превратились бы в мирные, цивилизованные греческие города. Но первой Александрией, с которой и ассоциируется это название – если не считать Александруполиса в Северной Греции, который царь скорее переименовал, нежели основал заново в 340 г. до н.э., – стал город, расположенный не в Европе и не в Азии, но в Африке, в дельте Нила, близ впадения широкого Канопского рукава в Средиземное море.

Александрия Египетская явилась не только первым из одноименных поселений, но и намного превосходила их по значению. Зимой 332/31 г. до н. э. (по официальным данным, 7 апреля 331 г. до н.э.) Александр лично присутствовал при разметке плана будущего города, посоветовавшись, по своему обыкновению, с «наилучшими» предсказателями и провидцами; ими руководил Аристандр из Тельмесса (ныне город Фетие в юго-западной Турции). Он специально позаботился о том, чтобы новый город находился не на месте существующего египетского поселения, поскольку опасался негативных настроений местных жителей. (Он же весьма нуждался в их поддержке: оставалось всего около шести месяцев до окончательной, решающей битвы с Дарием III при Гавгамелах в Северном Ираке в октябре 331 г. до н.э.) Вместо этого он указал место неподалеку от одного из них, название которого по-гречески звучало как Ракотис. Действительно, об Александрии с самого начала говорилось, что она находится скорее близ Египта, чем в Египте, – настолько сильно было представление о ней как о чем-то особом, инородном, о «привое», с самого своего основания обладавшем особой сущностью. Доступ в город жестко контролировался жителями – по происхождению греками и македонянами. Среди них были ветераны, торговцы, но попадались, конечно, и пройдохи, стремившиеся к наживе. На низшей же ступени социальной лестницы, разумеется, находился «подкласс» рабов всевозможных национальностей, а также низшее сословие свободных, но не пользовавшихся правами египтян и другие инородцы – в частности, иудейская диаспора. (Именно для них где-то в середине III в. до н. э. впервые была переведена на греческий язык Библия – этот перевод получил название Септуагинты.)

Поначалу, при жизни Александра и в течение некоторого времени после его смерти, Александрия являлась новой столицей имперской провинции, своего рода преемницей египетской «сатрапии», которой с 525 по 404 г. до н.э., а также с 343/342 по 332 г. до н. э. правили персы; ее главным городом был Мемфис – древняя столица Египта. Могущественное египетское жречество никогда не чувствовало себя комфортно под «игом» Ахеменидов (так они оценивали положение вещей) и время от времени бунтовало. Действительно, при последних фараонах местного происхождения, с 404 по 342 г. до н. э. волнения практически не утихали. Однако великий царь Артаксеркс III в конце концов вновь завоевал эти земли – лишь для того, чтобы его преемник Дарий III уступил их Александру десять лет спустя. В целом египтяне приветствовали Александра, врага их врагов. Но через короткое время недовольство чужеземной имперской властью вновь дало себя знать, и нужно заметить, что Александр вовсе не проявил такта в отношениях с новыми подданными. Скорее он хотел, если можно так выразиться, использовать свои египетские связи – в основном в личных, а также в пропагандистских целях. Отправившись в Мемфис, он провозгласил себя фараоном и даже был прославлен на греческом языке как сын бога верховным жрецом оракула Аммона (Амуна) в оазисе Сива, расположенном в нескольких сотнях километров к востоку, на границе с Ливией.

Около 305 г. до н. э. один из наиболее талантливых военачальников и друг детства Александра, македонянин по имени Птолемей, которого Александр назначил наместником египетской провинции, объявил себя «царем» этих земель и сделал Александрию своей столицей. Более того, ему удалось основать династию, которой оказалось суждено длительное, хотя подчас и беспокойное существование. Ибо почти три следующих столетия Александрия была столицей «эллинистического» государства. (Понятие «эллинистический» означает «греческий» в отношении культуры и административного устройства, но одновременно подразумевает сильное влияние со стороны культуры местной – настолько сильное, что между ними происходит своего рода слияние. Примером последнего может послужить новый династический культ Сераписа, представлявший собой сочетание культов Осириса – это божество олицетворяло дух умершего фараона – и быка Аписа, заимствованный из Мемфиса.)

Более того, в III в. до н.э. благодаря своему Мусейону (святилищу девяти Муз) и библиотеке (располагавшей гигантским собранием манускриптов, куда входила среди прочего коллекция рукописей трудов Аристотеля – по-видимому, весьма значительная), создание которой Птолемей I по крайней мере запланировал (в 285 г. до н.э. он скончался), Александрия также стала культурной столицей всего греческого мира. Гений математики Евклид и другие фигуры не меньшего масштаба – Эратосфен (одним из достижений которого стало измерение длины окружности земного шара, которое он осуществил с погрешностью в рамках приемлемого), Архимед (гений математики, а также изобретатель военных машин), Каллимах (глава Александрийской библиотеки, родом, как и Эратосфен, из Кирены), Феокрит (автор идиллий из Сиракуз, живший при александрийском дворе в 270-х гг. до н.э. при Птолемее II) и многие другие светила осчастливили своим пребыванием город – слишком многочисленные, чтобы поименно называть их.

Сосуществование ученых и деятелей искусства само по себе примечательно, однако в отношениях между ними не всегда царила гармония. Остроумец того времени называл Мусейон «клеткой для Муз», подразумевая, что там сидят взаперти представители всех соперничающих друг с другом видов птиц – у них не было регламента, предусматривавшего, в каком порядке им клевать корм, но зато они охотно клевали друг друга. Даже Птолемей I в преклонном возрасте обратился к литературному творчеству, написав апологетическое сочинение о своем участии в походе Александра. Оно не дошло до нас, однако послужило важным источником для Арриана, греческого автора из Никомедии в Вифинии (II в.). Мысль об утраченных мемуарах царя вдохновила по крайней мере одного романиста (Валерио Массимо Манфреди) и одного кинорежиссера (Оливер Стоун, в чьей картине Энтони Хопкинс играет Птолемея, от имени которого ведется рассказ).