О культурной обусловленности норм, в соответствии с которыми строятся эмоциональные реакции, говорят и многие школы в современной психологии, прежде всего представители так называемой «культурной психологии», рассматривающие эмоцию не как достояние внутреннего мира человека, закрытое для внешнего наблюдателя, но как элемент межперсональной коммуникации[18]. По определению американского психолога и психотерапевта Теодора Сарбина, эмоции, или «страсти», как, в соответствии с донаучным словоупотреблением, предпочитает он их называть, «представляют собой действия, устроенные по определенному образцу и предназначенные для разрешения тех или иных ценностно нагруженных проблем. Гнев, горе, стыд, восторг и ревность — это риторические акты, цель которых убедить других и себя самого в обоснованности собственных моральных притязаний»[19]. С точки зрения исследователя, эмоции изначально существуют в форме историй (are storied), которые человек, вслух или про себя, рассказывает себе самому и окружающим. В заглавии собственной статьи он определяет их как «нарративные сгущения» (narrative emplotments). Применительно к его научным и клиническим задачам эта формула в основном соответствует тому, что мы здесь называем «психологическим протонарративом».

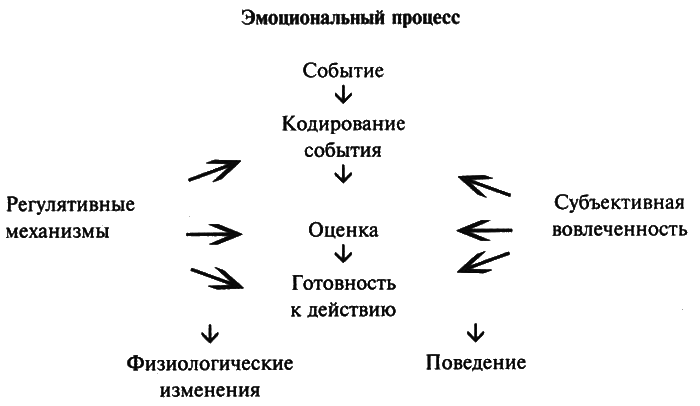

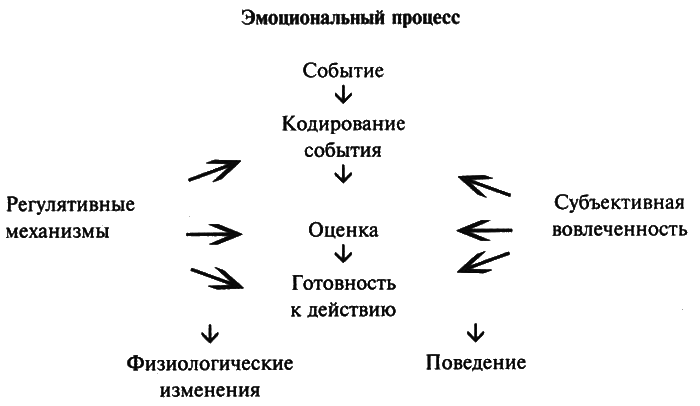

Для того чтобы нагляднее представить себе, какое место культурные механизмы и артефакты, в данном случае литературные произведения, занимают в структуре эмоции, мы позволим себе воспользоваться схемой эмоционального процесса, предложенной голландскими психологами Николасом Фрайдой и Батья Месквито. Само собой разумеется, эта схема — лишь одна из десятков, существующих в психологической науке, и предпочтение, которое ей здесь оказано, связано не столько с ее научными преимуществами, судить о которых автор этих строк недостаточно компетентен, сколько с ее удобством для целей настоящего изложения[20]. Для такого же рода удобства терминология, которой пользуются соавторы, здесь несколько модифицирована. То, что они называют «регулятивными процессами», определяется в работе как «регулятивные механизмы».

«Субъективная вовлеченность» (concern) реагирующего (перевод не вполне точный, но лучшего, как кажется, не отыскивается) определяется тем, насколько, с его точки зрения, произошедшее событие затронуло существенные для него интересы и значимые для него ценности. Соответственно от уровня такой вовлеченности зависит, состоится ли вообще эмоциональное переживание и насколько интенсивным оно окажется. «Кодируя» событие, субъект переживания идентифицирует его (не обязательно облекая такую идентификацию в словесную форму) как, например, угрозу, оскорбление, неожиданность, соблазн и т. п. На основе этой кодировки, с учетом степени субъективной вовлеченности, и возникает соответствующая «оценка» (assessment) произошедшего: испуг, гнев, удивление, интерес и пр. Именно эту часть эмоционального процесса имел в виду Р. Шведер, называя эмоцию «интерпретативной схемой», которая накладывается на «сырой материал, поставляемый опытом»[21]. Оценка, опять-таки с учетом субъективной вовлеченности, порождает готовность к действию, реализующуюся в поведенческих и физиологических реакциях: человек убегает, бросается в атаку, проявляет внимание, краснеет, бледнеет и т. д. Так психологический протонарратив трансформируется в поведенческий текст.

Вместе с тем и кодирование, и оценка, и готовность к действию, и даже характер субъективной вовлеченности (эта стрелка на схеме Фрайды и Месквито отсутствует) определяются регулятивными механизмами. Эту роль в первую очередь исполняют культурные нормы, предписания и табу, в роли которых могут выступать и произведения изящной словесности. Исследование такого рода механизмов и их изменений и составляет задачу историка культуры и определяет его место в изучении феномена эмоциональных процессов, да и саму возможность исторического изучения этих процессов.

* * *

Проиллюстрируем сказанное на примере, позаимствованном нами из уже цитировавшейся статьи Т. Сарбина, который почерпнул его из полицейских протоколов. Механик Алберт Джонс ударил по голове своего коллегу Доналда Миллера гаечным ключом. Объясняя свои действия в полиции, Джонс заявил, что Миллер показал ему непристойный жест, и он «взорвался от ярости»[22]. Если воспользоваться только что приведенной схемой, то можно сказать, что Джонс «кодировал» жест Миллера как оскорбление, причем адресованное лично ему и покушающееся на его достоинство, — то есть уровень его «субъективной вовлеченности» был очень высоким. Соответственно «оценкой» поступка Миллера с его стороны стала «ярость», определившая его «готовность к действию», в данном случае к агрессии, и последующее поведение — удар гаечным ключом по голове обидчика.

В то же время за незамысловатым правонарушением американского механика стоит целая толща культурных стереотипов, или «регулятивных механизмов». Прежде всего жест Миллера необходимо было истолковать как оскорбление, нанесенное лично Джонсу и требующее ответных действий с его стороны. Кроме того, регулятивные механизмы определили и выбор способа возмездия. Как пишет Сарбин, «протокол умалчивает, рассматривал ли Джонс альтернативные варианты ответа, вроде словесного выпада, аналогичного жеста или вызова на дуэль»[23]. Очевидно, что Джонс вполне уверенно владел всей этой изощренной культурной семиотикой и полагал, что ею также владеют другие: поэтому он приводил эти обстоятельства в свое оправдание в полиции в расчете на то, что они могут послужить для него смягчающим обстоятельством. При этом все происшествие не заняло и нескольких секунд. Наличие в сознании Джонса соответствующих «эмоциональных матриц» сделало его реакцию, при всей ее интенсивности и бурности, по существу, автоматической.

Мы оставляем сейчас в стороне вопрос о происхождении этих эмоциональных матриц, анализ которого требует более глубокого знакомства с субкультурой американских механиков. Можно осторожно предположить, что в данном случае в роли их основного поставщика выступила традиционная мифология данной социальной среды, отчасти поддержанная массовым кинематографом.

Рассмотрим еще один пример, взятый, так сказать, с противоположного конца ценностного диапазона культуры и иллюстрирующий обсуждавшийся выше случай «прогностической ошибки».

Событием, вызвавшим в жизни знаменитые строки Пушкина:

Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний,

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня

[24], —

было окончание «Евгения Онегина». Работая над романом, поэт полагал, что «вожделенный миг» будет закодирован им как «свершение», между тем, когда он настал, такой кодировкой оказалось «расставание». Соответственно и адекватной оценкой, вместо ожидавшихся удовлетворения, гордости, освобождения, стала «грусть». (Предельный уровень субъективной вовлеченности в данном случае не нуждается в аргументации.) Тем самым задействованными оказались иные эмоциональные матрицы.

Надо сказать, что регулятивные механизмы, на которых были основаны исходные ожидания поэта, просматриваются достаточно отчетливо. Это и историческая семантика слова «труд» («нет, лучше труд и глад»), заставляющая воспринимать его завершение как освобождение, и обширный репертуар народных пословиц, прославляющих окончание дела, и классические представления о поэте, венчаемом лаврами. Что до эмоциональной матрицы, по которой создаваемое произведение и его герои становятся, подобно близким людям, частью души поэта, так что расставание с ними переживается как разлука, — то она тесно связана с романтической культурой и во многом ощущалась самим Пушкиным как новаторская и неожиданная. На это указывает и эпитет «непонятная», которым определена грусть, и обозначение характера ее воздействия: «тайно тревожит». Во всяком случае, несомненно, что именно это стихотворение Пушкина стало частью регулятивных механизмов русской культуры, формирующих эмоциональную матрицу, побуждающую переживать окончание работы как «расставание» или «утрату».