Зимой 1914–1915 гг. был закончен первый заказ на 10 «Муромцев». Кроме машин типа «Б» (№ 135, 136, 137 и 143) в него вошли и первые образцы типа «В» (№ 149, 150, 151, 157, 160 и 161). Среди «Муромцев» типа «В» три (№ 149, 157 и 161) были довольно необычной модификации. Они имели двухмоторную схему. Размах крыльев был на 1–1,5 м меньше из-за исключения участков крыльев под внешние двигатели. Мощности силовой установки были явно недостаточно для выполнения боевых заданий, и эти самолеты использовались в Эскадре в качестве учебных. Два из них имели двигатели «Сальмсон» по 200 л.с. каждый, а № 161– «Санбимы» по 225 л.с., причем в последнем случае силовая установка была с толкающими винтами. Впоследствии Сикорский отказался от этой схемы, и № 161 стал с тянущими винтами. Двигатели на этой машине переставили на переднюю кромку крыла.

Бомбардировщик «Илья Муромец»-В-21 ВКII (№ 167). Вид сбоку и спереди

Все 10 построенных «Муромцев» были переданы заказчику и, пока шло разбирательство об эффективности боевого применения кораблей, Воздухоплавательное отделение РБВЗ свое внимание сосредоточило теперь на постройке 45 легких самолетов Сикорского. Но 27 января 1915 г. внезапно на заводе вспыхнул пожар. В результате выгорел весь главный двухэтажный корпус. Страховка была выплачена, но погиб весь задел строившихся самолетов.

Весной 1915 г. производство было восстановлено. Военные к этому времени определили свое отношение к «Муромцам», и на РБВЗ началась лихорадочная подготовка к скорейшему выполнению заказа на 32 корабля. Заводу он был очень выгоден — за каждого «Муромца» военное ведомство по-прежнему платило 150 тыс. руб. Для сравнения можно отметить, что цена маленького самолета составляла от 7 до 14 тыс. руб. Вот в этих условиях Воздухоплавательное отделение и было выделено в самостоятельный Русско-Балтийский воздухоплавательный завод — «Авиа-Балт», директором которого стал М. Ф. Климиксеев, соратник Сикорского еще по киевскому периоду. К середине 1915 г. на заводе уже работало 425 человек, а в его парке насчитывалось более 50 современных станков.

Заказ на «Муромцев» был восстановлен, но их производство тормозилось из-за отсутствия свободных площадей и необходимости выполнения контракта по легким «Сикорским». В то же время французское правительство с началом войны отказалось присылать 100-сильные «Гном-Моносупапы», под которые планировались С-10 и С-11А, но, как мы знаем, Великий князь отказался принимать вместо них на фронт С-12. Контракт на 45 легких «Сикорских» завис. Поскольку завод делал ставку на тяжелые машины, Правление РБВЗ вышло в Военное министерство с предложением поставить на ту же сумму контракта вместо легких аппаратов четыре «Муромца» для замены отработавших свой ресурс первых кораблей. В июне 1915 г. министерство согласилось, и «Авиа-Балт» немедленно закрыл наряд очередными самолетами «Илья Муромец»-В (заводские № 158, 159, 163 и 165). Один из них (№ 159) был двухмоторным с «Санбимами» по 225 л.с. Эта машина стала последней специально созданной для учебных целей. В дальнейшем в Эскадре в качестве учебных использовались отслужившие свой срок боевые самолеты.

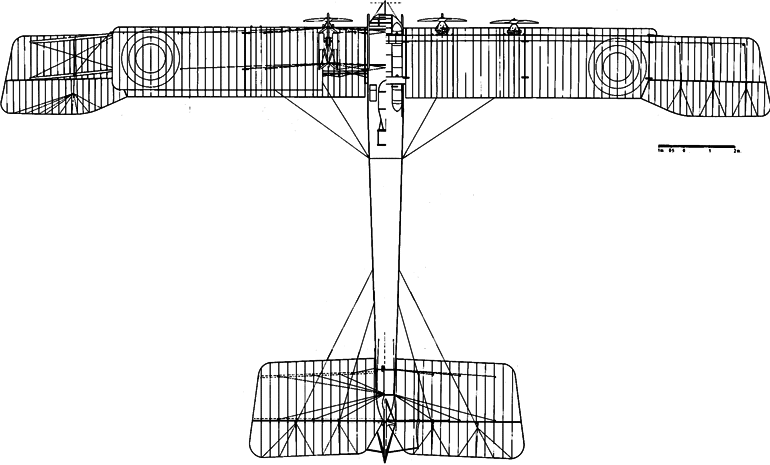

Бомбардировщик «Илья Муромец»-В-21 ВКII (№ 167). Вид сверху

Следующие корабли «Илья Муромец» типа «В» сдавались уже в счет заказа на 32 машины. К лету 1915 г. в целом определились общий вид и компоновка воздушного корабля типа «В». После выпуска первых семи остроносых «Муромцев» (№ 149, 150, 151, 157–160), с № 161 началось производство машин с характерным многогранным остекленным носом («головой») с большим окном посередине. В дальнейшем на следующих серийных «Муромцах» остекление постоянно росло, и на типах «Д» и «Е» носовая часть фюзеляжа стала полностью остекленной.

C учетом эксплуатации в Эскадре под руководством И. И. Сикорского в конструкцию строившихся кораблей вносились изменения, поэтому практически каждый построенный «Муромец» чем-то отличался от предыдущего. Это было необходимо для улучшения летно-технических характеристик и повышения боевой эффективности, что служило веским аргументом в пользу более широкого использования «Муромцев», однако очень осложняло производственный процесс.

Строительство «Муромцев» осуществлялось малыми сериями, в среднем по десять машин. Заранее припасались материал и полуфабрикаты, приобретались комплектующие изделия. В мастерских завода изготовлялись части конструкции, а в столярно-сборочной собирались на параллельных стапелях фюзеляжи, коробки крыльев и хвостовые оперения. По мере готовности они в разобранном виде отправлялись на Корпусной аэродром, где у завода была своя мастерская и два ангара. В мастерской самолет собирался, здесь устанавливались моторы и проводилась подгонка частей. Окончательная сборка осуществлялась в ангаре, где можно было пристыковать консоли. Там же велась окончательная регулировка и отладка. С момента поступления на Корпусной аэродром самолета до предъявления его заказчику уходило от шести до девяти дней. Если заказчик после летных испытаний оставался удовлетворен машиной, ее отправляли в ангары Военного ведомства, которые находились на другом краю аэродрома.

Часто доработки в уже готовых частях конструкции приводили к остановке производства и загромождению производственных помещений. Кроме того, бывали случаи, когда на завод из Эскадры возвращались готовые корабли, на которых предполагалось провести доработки, непосильные для фронтовой мастерской. Поначалу приходилось мириться. Создание первой в мире тяжелой авиации, естественно, сопровождалось многочисленными «болезнями роста». Особенно эти доработки были важны в 1915 г., когда от характеристик поставляемых в Эскадру «Муромцев» зависела судьба великого дела.

Всего для выполнения заказа на 32 «Муромца» были заложены машины с заводскими номерами 162, 164, 166–195. Их предполагалось выпускать по типу «В». Поскольку разбитые при сдаче корабли не считались принятыми, на случай возможных потерь к этим машинам прибавили № 196. Таким образом, всего было заложено 43 ИМ-В. Из них по заказу на 32 корабля в 1915–1916 гг. в ЭВК были поставлены № 162, 164, 167, 169, 172, 174 и 181. Корабль № 170 был разбит при сдаче на Корпусном аэродроме.

Читатель, наверное, удивится такому малому количеству самолетов, когда нужда в них так была велика. Да, производство «Муромцев» опять затормозилось, и опять не по вине его создателей. Об этом мы расскажем чуть позже, а пока вернемся в Эскадру.

«Муромцы» в 1916 г.

К концу 1915 г. 1-й отряд, стоявший в Колодзиевке, был готов к боевой работе. Он состоял из двух экипажей (ВК-II и «Киевский»). Отряду была поставлена задача в преддверии весеннего наступления наносить максимальный урон противнику — бомбить узловые станции, выводить из строя подвижной состав и пути, уничтожать скопления живой силы. Неприятелю это не нравилось, и на путях «Муромцев» опять появились истребители.

19 марта 1916 г. в боевой вылет отправился экипаж штабс-капитана Панкратьева с заданием произвести бомбометание по складам, постройкам, путям и составам на станции Монастержиск. Экипаж состоял из пяти человек. На борту — три пулемета. При бомбардировке цели, когда экипаж был занят сбросом бомб, корабль атаковали два истребителя. Сразу были ранены два члена экипажа. Тем не менее три пулемета сделали свое дело. Истребитель был сбит. Панкратьев благополучно вернулся на аэродром.

Экипажи Панкратьева и Башко вылетали в хорошую погоду по очереди, а иногда и вместе, прикрывая друг друга от атак истребителей. Кроме бомбардировок отряд выполнял не менее важные задания. За несколько боевых вылетов были аккуратно «по ниточке» засняты на фотопленку все три линии неприятельских укреплений. Получилась великолепная, полная, подробная и точная карта. Для командования армии неоценимый подарок. Размноженные схемы были разосланы по участкам фронта, где успешно использовались при подготовке наступления и во время самого прорыва.