Триумф

В эпоху республики полководец, одержавший решительную победу, мог рассчитывать на то, что его наградят триумфом. Такое празднование победы существовало в Риме с самого его возникновения, хотя многие детали позаимствованы у этрусков. Согласно известной легенде, когда Ромул убил в поединке Акрона, царя ценинского, он снял с убитого вождя доспехи, повесил их на дубовую ветвь так, что получился трофей, и, увенчанный лавровым венком, положил трофей себе на плечо и возглавил процессию своих людей, распевая победные песни. Так и возник триумф. Этруски ввели в триумф колесницу и создали основной наряд триумфатора. Им же принадлежит само название этой процессии. Чем больше разрасталась империя, тем сложнее и пышнее становились триумфальные шествия. Хотя разные шествия могли отличаться в деталях, общий порядок был таков. Во главе процессии шли сенаторы и сановники. За ними несли добычу, захваченную у врага, изображения битв и модели захваченных крепостей. Далее вели пленных, за ними — белых быков, назначенных для жертвоприношения. Пленных зачастую несли на специальных носилках, среди захваченных доспехов. Следом ехал сам триумфатор в золоченой колеснице, влекомой четырьмя лошадьми, в царских одеждах, с нарумяненным лицом. В руках он держал скипетр и оливковую ветвь, а позади него на колеснице стоял раб, который шептал ему на ухо: «Не забывай, ты всего лишь человек! » Следом за колесницей шли солдаты в оливковых венках, крича: «Ио триумфе!» — то есть «Ура, триумф!». Процессия вилась по улицам Рима, проходила через два цирка, огибала Па-латинский холм и по Священной дороге поднималась на Форум. Здесь главного из пленников обычно уводили на казнь. А процессия тем временем поднималась на Капитолийский холм и здесь ждала вести о том, что пленник казнен. Тогда полководец приносил в жертву белых быков перед храмом Юпитера. Триумф назначался только полководцам, одержавшим полную победу над иноземным врагом. В эпоху империи эта честь предоставлялась лишь императору и его семье. Существовал, однако, малый триумф, называвшийся овацией. При овации полководец приносил жертву на горе Альбан, в нескольких милях к югу от Рима, и на следующее утро въезжал в город верхом на коне или входил пешком. Вместо оливковой гирлянды он надевал венок из мирта.

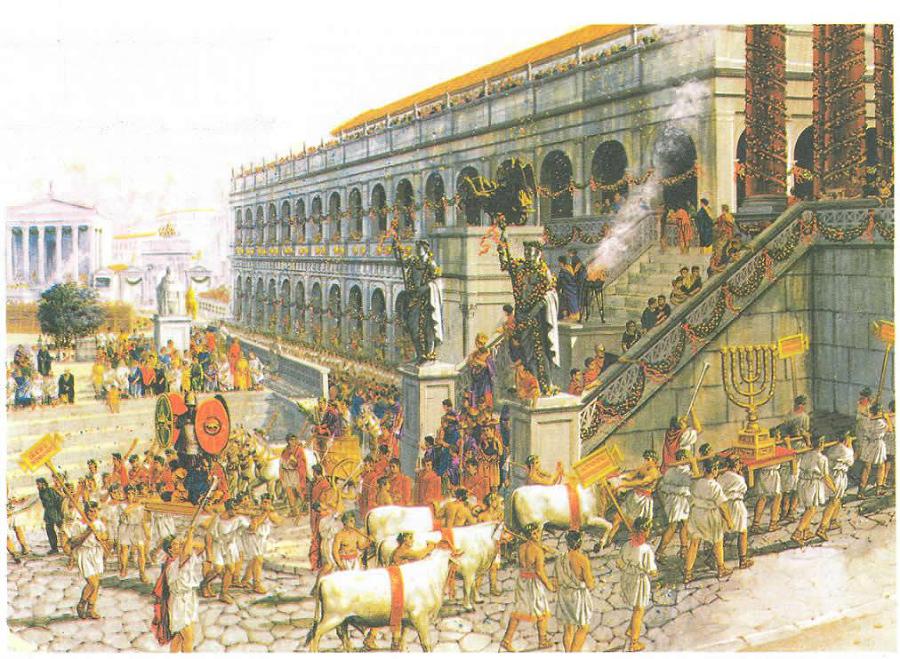

Триумф Тита после победы над иудеями, Пройдя по улицам Рима, процессия поднимается по Священной дороге через Форум к подножию Капитолия, Здесь она начинает подниматься на Clivus Capitolinus (Капитолийский холм).

Поздняя империя (200 - 450 гг. н.э.)

Мобильная армия (доктор Роджер Томлин)

Дунайские войны Марка Аврелия сделали явными все недостатки оборонительной системы, которую он унаследовал. Пришлось набирать новые легионы для защиты северных подступов к Италии, создавать на скорую руку «полевые армии», подыскивать и назначать на должности новых офицеров вопреки сложившейся традиции. Валерий Максимиан, один из немногих сенаторов, бывших выходцами из Паннонии, стал предшественником великих дунайских императоров III века: он являлся опытным офицером конницы, Марк Аврелий собственноручно возложил на него венок за то, что он лично убил варварского вождя. Позднее Максимиан поочередно был легатом шести легионов. Первый «солдатский император», Септимий Север, не участвовал в боевых действиях до 193 г., когда дунайские легионы провозгласили его императором. Однако нужда в поддержке войска заставила его отправиться в дальние военные экспедиции в Сирию и Британию. Говорят, что на смертном ложе он завещал своим сыновьям «обогащать войско и пренебрегать всем остальным». Он повысил солдатское жалованье и добавлял к нему щедрые подарки; официально признал солдатские браки; так называемое право ношения золотого кольца символизировало открывшиеся перед солдатами возможности подняться до чина центуриона и выше, даже до административных должностей, ранее доступных только всадникам. Армия легионов была увеличена на одну десятую, за счет создания трех новых Парфянских легионов, командовали которыми (как и Египетским легионом) префекты из сословия всадников, дважды побывавшие примипилами. Два из этих легионов стояли в новой провинции Месопотамии (северной), но II Парфянский легион стоял в крепости близ Рима. Прежняя преторианская гвардия была распущена за то, что поддерживала одного из соперников Севера, и заменена десятью новыми двойными (то есть тысячными) когортами, набранными из легионеров, большей частью родом с Дуная, которые казались такими грубыми и дикими благородным римским сенаторам. Новая гвардия и II Парфянский легион, равные по численности трем легионам, образовали мобильный резерв для легионов, стоящих на границах, готовый как поддержать легионы, так и раздавить возможного узурпатора. Север основал династию, продержавшуюся на престоле четверть века. В эти годы, несмотря на пять новых легионов, созданных самим Севером и Марком Аврелием, напряженность на границах возросла до крайней степени. В Германии существующие племена слились в два союза, ставшие дальними предками современных европейских наций: франки в низовьях Рейна и алеманны к востоку от пограничного вала (limes), шедшего от среднего течения Рейна к верховьям Дуная. Восточные германцы, такие, как готы и вандалы, двинулись от Балтийского моря на юг, тесня прочие племена к дунайской границе и угрожая Дакии и низовьям Дуная. На востоке одряхлевшее парфянское царство пало перед агрессивным натиском возродившейся Персии, что привело к захвату римской территории Месопотамии и Сирии в качестве первого шага отвоевания западных земель, принадлежавших некогда Дарию. Александр Север, внук свояченицы великого Септимия Севера, погиб в Майнце от рук собственного войска в 235 г., после того как не сумел наказать алеман-нов. Унаследовавший ему Максимин был по происхождению придунайским крестьянином. Максимин был первым из «иллирийских» императоров, людей темного происхождения, но наделенных недюжинным полководческим талантом, которые упрямо сражались с захватчиками и друг с другом, пытаясь восстановить равновесие в государстве. Но спокойствие это обходилось чересчур дорого. За период с 235 по 284 год на римском престоле сменилось почти двадцать императоров, не считая номинальных соправителей и бесчисленных узурпаторов; но, не считая Деция, павшего в бою с готами (251), Валериана, погибшего от рук персов (после 259— 260), Клавдия, умершего от чумы (270), и Кара, убитого молнией, возможно, не без участия легионеров (283), все они погибли либо от рук собственных солдат, либо от рук соперников. Дольше всех продержался на престоле Галлиен (254—268), человек достаточно образованный (у него даже нашлось время оказать покровительство философу, который взялся построить город-утопию на берегах Неаполитанского залива). За эти четырнадцать лет алеманны завоевали территорию между Рейном и Дунаем, а готы — Дакию; западные провинции провозгласили своего собственного, галльского императора; на востоке персы захватили Антиохию, столицу Сирии, и были изгнаны только благодаря инициативе римского протектората, караванного города Пальмиры. Так что фактически Галлиен управлял только Италией и северными подступами к ней, придунайскими провинциями (с переменным успехом) и Африкой. Однако его реформы, сведений о которых сохранилось очень мало, выковали оружие, которое послужило преемникам Галлиена для восстановления прежней военной мощи. Средневековый источник приписывает ему создание конницы, «ибо до тех пор римская армия состояла почти из одной пехоты». Это, конечно, преувеличение: независимые конные отряды сыграли немалую роль в победах Севера в гражданской войне. Однако теперь говорится о конной армии под предводительством единого военачальника, а в Медиолане (совр. Милан) были отчеканены золотые монеты в честь (и, видимо, в уплату) «Верности конницы». Эти конные отряды включали в себя «далматов» и «мавров». Видимо, не случайно в IV в. соединения «иллирийских» Equites Dalmatae и Equites Mauri систематически распределяются среди армий, стоящих вдоль границ по Дунаю и дальше на восток, вместе с «иллирийскими» Equites Promoti и Equites Scutarii. Они, должно быть, вели свое начало от «иллирийской» конной армии, набранной среди далматов, мавров, promoti (отдельно действующей легионной конницы) и scutarii (видимо, всадников, пользовавшихся скутумом), которая затем была рассредоточена. Подобное же распределение можно видеть среди частей конных лучников и Equites Stablesiani (вероятно, конных легионеров, которые служили телохранителями наместников провинций). Пехота новой мобильной армии состояла из традиционных отдельных частей (vexillationes) легионов, стоящих на границе, что подтверждается надписями Галлиена в северо-западной Македонии (II Парфянский и III Августов) и в стратегических пунктах в Паннонии, в Сирмии (германские и британские легионы «со своими вспомогательными частями») и Петовионе (два легиона из Береговой Дакии и, вероятно, еще четыре паннонских). Фактическая независимость этих отдельных частей от своих легионов подтверждается «серебряными» монетами, выпущенными Галлиеном в 259—260 гг. в честь преторианской гвардии, II Парфянского легиона и легионов на Рейне и Дунае с девизом времен гражданской войны «Верный и преданный» (pia fidelis). Однако на границах таких монет не найдено — границы тогда не подчинялись Галлиену. Они встречаются в северной Италии и на северо-западных подступах к ней. Эти монеты, очевидно, выплачивались отдельным частям, оставшимся верными Галлиену после того, как их легионы выдвинули узурпаторов. «Сенаторские» источники относятся к Галлиену враждебно — видимо, потому, что около 260 г. он перестал назначать традиционных легатов. Теперь легионами командовали префекты из всадников, такие, как те, что руководили тремя парфянскими легионами Севера. На практике они исполняли обязанности легатов. Некоторые старшие офицеры, в особенности преторианские трибуны и легионные префекты, но также и один центурион из отдельной части, получают титул «защитника императора». Титул «защитник», protector, встречается и раньше (он давался легионерам-телохранителям), но теперь он развивается в целый институт, имевший большое значение в армии эпохи поздней империи. Эта честь, оказанная офицерам, не спасла Галлиена от офицерского заговора, в котором участвовали его преемники Клавдий (268-270) и Аврелиан (270-275). Они и еще один «иллириец», Проб (276—282), восстановили единство империи, разгромив готов и германцев, вторгнувшихся в Галлию; Пальмира была захвачена, «Галльской империи» пришел конец. На востоке римлянам удалось восстановить свое влияние, когда Кар захватил персидскую столицу Ктесифонт (283). Но Аврелиан, подавив германское нашествие на Италию, начал возводить стены, которые и поныне окружают Рим, — признание того факта, что отныне даже сердце империи не застраховано от внезапного нападения.