Позднемакедонская армия

Наши знания о фаланге и военном деле времен эллинизма исходят в основном от информации позднеэллинистического периода (ок. 220—168 гг. до н.э.), главным источником служит Полибий — самый надежный из всех античных историков, писавших о войне. У него мы встречаем описания множества сражений, в которых участвовала фаланга македонского типа, а в одном месте находим даже рассказ о том, каковы были основная структура и функции фаланги. Но он, однако, никогда не заходит далее. Дело в том, что Полибий написал отдельную работу, посвященную этому предмету, и не считал нужным больше возвращаться к нему в своей истории, но до наших дней эта работа не дошла. Арриан подтверждает ее существование в своем «Искусстве тактики», но никаких деталей не указывает. К сожалению, Полибий никогда не упоминает названия должностей в фаланге и лишает нас тем самым исходной точки в изучении работ более поздних тактиков. К I в. до н.э. македонское военное дело было уже мертво, а изучение тактики македонцев превратилось в чистую теорию. От этого периода дошла до нас работа Асклепиодота. В своем трактате он рассказывает о структуре, подготовке и тактике идеализированной фаланги. Он также дает ее полную роспись — 16 384 человека, выстроенные в 1024 ряда, каждый из 16 воинов. Число 1024 здесь появилось, поскольку это два в десятой степени. Возможно, такая фаланга никогда не существовала на самом деле, а число в 16 тысяч подтверждается только для битвы при Пидне. Внутри этих рамок Асклепиодот может предоставить математическую формулу фаланги. Он в состоянии указать название каждой части и каждого командира по мере того, как ряды делятся на двойки, четверки, восьмерки и т.д. Арриан в «Искусстве тактики» дает очень похожее описание, взятое, возможно, у того же Асклепиодота или из их общего источника. Основной единицей Асклепиодотовой фаланги является синтагма (что буквально означает «нечто объединенное»). Она состоит из 256 человек (16 рядов по 16 воинов) плюс командир арьергарда (ураг), адъютант (hyperetes), вестник (stratokeryx), сигнальщик (semeiophoros) и трубач (salpingktes). Все они не входили в общий расчет и частью строя фаланги не являлись. Командовал синтагмой синтагматарх (syntag-matarchos). Каждая синтагма делилась на два таксиса, каждый под начальством таксиарха.

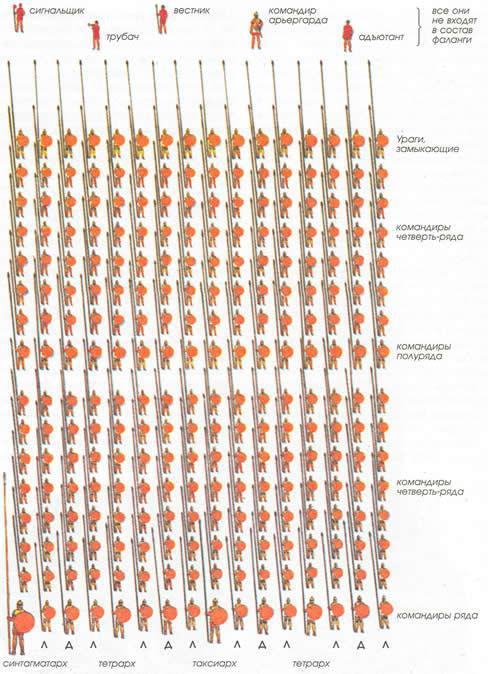

Устройство синтагмы, основной единицы фаланги, составленное согласно Асклепиодоту. Асклепиодот писал в I в. до н.э., во времена, когда слава эллинистического военного дела осталась далеко позади, а изучение македонской тактики из практического дела стало философским направлением. Возможно, что Асклепиодот основывает свой рассказ на описании позднейшей египетской или сирийской фаланги. Хотя македонцы позднейшего периода также использовали эту единицу, они называли ее спейра, а ее командира — спейрархом. Она была более просто устроена и, возможно, состояла из четырех тетрархий, каждая из которых включала в себя четыре лоха. В остальном же они, вероятно, были схожи. Л— лохаг, А — дилохит.

Если следовать обычной для греков практике, то можно предположить, что синтагматарх командовал правой половиной своей боевой единицы, а его подчиненный, таксиарх, — левой. Каждый таксис делился, в свою очередь, на две тетрархии, которыми командовали тетрархи. Каждая тетрархия состояла из двух дилохий, или сдвоенных рядов. Командир дилохии назывался дилохит (dilochites). И, наконец, каждым рядом, или лохом, командовал лохаг. Если вы взглянете на схему, помещенную на этой странице, то увидите, что все эти командиры стояли в первой шеренге (то есть были protostatai — протостаты). В каждом ряду (лохе) был командир полуряда — гемилохит (hemilochites), два командира четверть-ряда — эномотархи и замыкающий - ураг. Интересно посмотреть, как уменьшилась теперь обычная греческая единица, лох, и все ее подразделения. Пентекостия называется теперь гемилохион (полулох); эномотия все еще существует, но состоит всего из четырех человек. Личные звания шли последовательно, начиная от переднего (протостат) и завершая последним в ряду (epistates — эпистат). Полный ряд из 16 человек состоял соответственно из лохага (1), эпистата (2), протостата (3), эпистата (4), эномотарха (5), эпистата (6), протостата (7), эпистата (8) — он же являлся замыкающим полуряда, хемилохита (9), эпистата (10), протостата (11), эпистата (12), эномотарха (13), эпистата (14), протостата (15) и урага (16). Различали передних и задних эномотархов и эпистатов, так что каждый человек мог назвать свой ранг и место в ряду. Каждый человек в фаланге стоял так, что с обеих сторон от него были люди с таким же местом в ряду и званием — командир рядом с командиром, эпистат рядом с эпистатом и так далее. Асклепиодот объединяет две синтагмы в пентекосиархию (pentekosiarhia), командовал которой пентекосиарх. Затем он просто удваивает ее для того, чтобы получить хилиархию (chiliarchia), командир которой именуется хилиарх. Две хилиархии образуют мерахию (merachia) — под командованием иерарха. Асклепиодот добавляет также, что эта боевая единица, состоявшая из двух тысяч сорока восьми человек, называлась раньше крылом (keras) или отрядом (telos). На основании этого можно сделать вывод, что именно они и составляли фалангу в более ранний период. Тот же факт отражен и в названии удвоенной иерархии — фалангархия, командовал которой фалангарх (тот, кто изначально был стратегом). Сдвоенная фалангархия образовывала крыло (керас) под командованием керарха, а два крыла формировали фалангу, которой командовал стратег. Автору кажется разумным представить данное описание хотя бы для того, чтобы избавить читателя от необходимости работать с источниками, однако следует предупредить его, что такой фаланги, быть может, никогда и не существовало. Большая часть подразделений и командиров, стоявших выше синтагмы, в большой степени гипотетичны — они появились в результате поиска и реконструкции всех возможных имен, а затем использовались для того, чтобы создать математически четкую модель фаланги.

Амфиполисский военный устав

В 1934 и 1935 годах были опубликованы отрывочные записи македонских военных уложений, обнаруженных в Амфи-поле. В этих надписях, которые датируются временем правления Филиппа V, т.е. 221 —178 гг. до н.э., перечислены, помимо всего прочего, и штрафы, которые налагались за потерю снаряжения и другие дисциплинарные проступки — вроде сна на посту. В них же фигурируют названия нескольких низших командирских званий и боевых единиц. Однако ни там, ни у Полибия мы не встречаем слова «синтагма». У греческого историка, однако, постоянно упоминается единица, именуемая «спейра». Этот же термин он использует для римского манипула, который, как известно, был самой мелкой тактической единицей легиона, то есть занимал то же самое положение, что и синтагма в Асклепиодотовой фаланге. В надписи из Амфиполя спейра или ее командир, спейрарх, упоминаются не сколько раз. В отношении греческих армий термин «синтагма» никогда не употребляется, но его упоминают в документах, относящихся к эллинистическим армиям вне пределов Европы. Спейра, в свою очередь, никогда не упоминается за ее пределами. Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что спейра была греческой версией синтагмы. В амфиполисской надписи постоянно встречаются упоминания о тетрархах и спейрархах в таком контексте, из которого следует, что первые непосредственно подчинялись вторым. Фейял, публикатор второй части амфиполисского военного устава, заключил свой комментарий к этому месту из него предположением, что спейра состояла из четырех тетрахий, каждая из которых, в свою очередь, делилась на четыре лоха. Такое мнение представляется вполне разумным, а следовательно, подвергает сомнению факт существования промежуточных командиров — таксиархов и дилохитов, упоминаемых у Асклепиодота. Вероятно, та часть структуры македонской фаланги, что располагалась выше спейры, также состояла из четверок — т.е. четыре спейры формировали более крупную часть (возможно, ее именовали хилиархия), а четыре такие части образовывали стратегию под командованием стратега. Делая подобные предположения, Фейял основывается на другом месте из амфиполисского уложения, где говорится о трех командных должностях, которые, как представляется, образуют иерархическую структуру. Речь идет о грамматее, архиперете и гиперете (grammateus, archyperetes, hyperetes). Поскольку нам известно, что гиперет являлся тыловым офицером синтагмы спейры, архиперет должен был исполнять те же функции в следующем по величине соединении (хилиархии), а грамматей соответственно — в стратегии. Единственная проблема, которая возникает, если мы примем за основу стратегию, состоящую примерно из четырех тысяч человек, состоит в том, что перед нами вновь появится Асклепиодотова формула. Как именно можно разделить на два крыла фалангу в десять тысяч человек — основную военную силу как Антигона Досона, так и Филиппа V У античных авторов упоминаются два военных соединения, ни одно из которых невозможно четко определить — совсем как аргираспидов Александровой армии. У исследователя вновь возникает чувство, что буквально все в древности знали, что представляют собой эти соединения, и потому никто не считал нужным тратить силы на объяснения. Первая из этих таинственных боевых единиц называется «медные щиты», а вторая — «белые щиты». Полибий упоминает о них в рассказе о битве при Селласии (222 г. до н.э.), где они были частью десятитысячной фаланги, но он нигде не указывает их количество. Тремя годами позже «медные щиты» возникают вновь так же, как часть десятитысячной фаланги. Филипп берет три тысячи «медных щитов» (из чего легко сделать вывод, что само соединение было больше) в зимний поход на Пелопоннес. Плутарх упоминает их при описании битвы при Пидне в 168 г. до н.э., но и он нигде не дает объяснений. «Белые щиты» первый раз появляются у Плутарха, когда он повествует о битве при Селласии, а затем вновь — при описании сражения при Пидне. В обоих случаях они воспринимаются как часть фаланги. В качестве пробной версии я рискнул бы предположить, что фаланга Филиппа состояла из двух стратегий по пять тысяч человек в каждой, которые назывались «медные» и «белые щиты». Каждое из этих соединений включало в себя по пять хилиархии.