Спартанская армия

В трактате «Государственное устройство лакедемонян» Ксенофонт подробно рассказывает о том, как была организована спартанская армия в его время, то есть примерно в начале IV в. до н.э. К сожалению, второй источник информации об армии спартанцев, а именно рассказ Фукидида о первой битве при Мантинее, совсем не так хорош. Фукидид честно признавался, что испытывал большие затруднения, пытаясь выяснить хоть что-нибудь об устройстве их армии, и поэтому, возможно, он попытался воссоздать картину, используя все известные ему факты — зачастую смешивая информацию древнюю и современную. Рассказ Ксенофонта — это свидетельство очевидца, и ему следует отдать предпочтение.

Этот рисунок, который изображает идущих в бой гоплитов, взят с коринфской вазы VII в. до н.э., обнаруженной в Чиги в Этрурии.

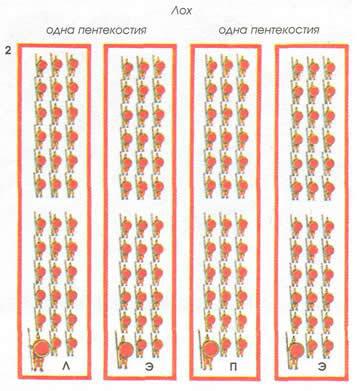

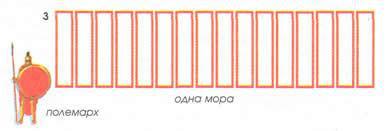

Все мужчины в возрасте от 20 до 60 лет были обязаны служить в армии. Вооружены спартанские гоплиты были точно также, как и остальные греки, но их легко было отличить по красным плащам, которые были обязательной частью одеяния. Такой красный плащ стал символом спартанского воина. Во времена Ксенофонта спартанский лох состоял из 144 человек, которые делились на четыре эномотии по 36 воинов в каждой. Все, что изменилось, — это число людей в эномотии; их стало в полтора раза больше, так что обычная глубина фаланги возросла с восьми шеренг до двенадцати. В то время вообще появилась тенденция к более глубоким фалангам — возможно, из-за подъема Фив, где количество шеренг было значительно больше. В целом же можно с большой долей уверенности сказать, что вплоть до конца V в. до н.э. спартанцы придерживались «архаического лоха», при котором количество шеренг равнялось восьми. Спартанская армия была организована таким образом, что каждая ее единица, неважно, сколь малая, имела своего командира и, возможно, еще и командира заднего ряда. Каких-то привилегий у таких начальников, урагов, скорее всего не было, и весь задний ряд фаланги мог состоять из них. Каждая эномотия делилась на три ряда и соответственно на шесть полурядов. Лучший воин в каждом ряду и полуряду был его командиром, а второй после него — урагом. Эномотии объединялись в «полусотни», пентекостии , и у каждой имелся свой собственный командир — пентеконтер. Две полусотни составляли лох — самую мелкую тактическую единицу фаланги, командовал которой лохаг. Вся спартанская армия делилась на шесть частей, которые назывались морами (тога) и состояли из четырех лохов каждая. Командир моры именовался полемарх. В фаланге все старшие командиры и командиры рядов стояли скорее всего в первой шеренге. Эномотархи, пентеконтеры и лохаги обычно занимали место во главе правого ряда той боевой единицы, которой командовали. К каждой море была приписана конница. Отряд, который также назывался мора, состоял примерно из 60 всадников. Появились такие конные отряды не сразу, они возникли во время Пелопоннесской войны, ближе к концу V в. В состав первой моры входили гиппеи. Так назывались 300 лучших гоплитов спартанской армии. Их выбирали из мужчин, находившихся в расцвете сил.

Организация армии спартанцев во времена Ксенофонта (начало IV в. до н.э.). 1 — самая мелкая единица спартанской армии — эномотия. Она состояла из трех рядов по двенадцать человек или из шести полурядов из шести воинов в каждом. Командовал ими эномотарх. Две эномотии образовывали пентекостию, которой командовал пентеконтер. 2 — лох, основная единица фаланги. Он был составлен из двух пентекостии, или четырех эномотии. Командовал этой единицей лохаг Ооспадоз). 3 — мора образовывалась из четырех лохов (576 человек), и командовал ею полемарх. Вся спартанская армия состояла из шести мор и подчинялась царю. Условные обозначения: Л — лохаг, П — пентеконтер, Э — эномотарх.

Каждый год эфоры избирали трех человек, гиппагретов, чьей обязанностью было найти по сотне человек для того, чтобы сделать их гиппеями. Они находились на правом крыле армии и служили телохранителями царя. Возможно, что гиппеем мог стать только тот, у кого были сыновья, ибо спартанцы относились с пренебрежением к тем, кто не исполнил свой долг и не произвел на свет следующее поколение гоплитов. Это может объяснить слова Геродота об отряде спартанцев, имевших сыновей, которые есть в его рассказе о битве при Фермопилах.

Спарта во времена Геродота

Вполне вероятно, что спартанская армия претерпела две реорганизации — одну во времена Ксенофонта, в начале IV в., а другую — примерно лет на пятьдесят раньше. Мы практически ничего не знаем о том, как выглядела их армия до этой, первой реорганизации. У Геродота изредка встречается слово «лох» (lochos), тогда как слово «мора» (тога) начисто отсутствует; к тому же в античных источниках постоянно говорится о том, что в армии спартанцев было пять лохов. Все это позволяет предположить, что в начале V в. до н.э. спартанская армия действительно состояла из пяти огромных лохов. Вполне возможно, что более мелкая единица также называлась лох — само слово означает просто группу людей, отряд и никак не отражает обязательное число людей в нем. Похожим образом смешивались значения и при использовании слова «таксис» (taxis), которое во времена Ксенофонта могло значить любую боевую единицу, большую, чем один лох. Возможно, что эти «большие» лохи состояли из представителей пяти территориальных единиц Спарты, тех деревень, которые изначально входили в ее состав. В древности каждая деревня должна была выставлять один лох; постепенно, по мере роста селений, количество людей в лохе возрастало, но название оставалось прежним. Лохаги, командиры этих лохов, превращались, таким образом, в значительно более важных лиц, чем подразумевало наименование их должности. В битве при Платее, в 479 г., каждый из пяти лохагов командовал, должно быть, тысячей человек. Это объясняет, почему лохаг Амомфарет считал себя вправе оспаривать приказ своего верховного военачальника, Павсания, — при обычном стечении обстоятельств Амомфарет непременно присутствовал бы на военном совете. Несомненно, такое разделение сохранялось и позднее. Примерно с VII в. до н.э. население Спарты неуклонно уменьшалось. Между VII и началом V в. ее армия из девятитысячной превратилась в восьмитысячную, а еще сотню лет спустя насчитывала всего около четырех тысяч человек, причем спартиаты составляли всего около тысячи воинов. Для того чтобы укрепить силы, в армию допустили вольноотпущенных илотов и периэков. Такое резкое уменьшение численности населения, должно быть, и оказалось причиной последовавших изменений.

Молодые воины во времена Ксенофонта

Ксенофонт утверждает, что нет нужды учить человека пользоваться оружием. Работа щитом и копьем так же естественна, как привычка отражать удары в драке левой рукой, а наносить — правой. Может быть, это и верно. Сила фаланги основывалась не на умении отдельных воинов, а на их хорошо отлаженных совместных действиях. Ксенофонт, очевидно, полагал, что все, что необходимо воину — это навык в использовании копья и щита, который, разумеется, приобретали, устраивая учебные сражения. Кроме того, любой спартанский мальчик наверняка во время игр воображал себя солдатом и таким образом учился своему будущему ремеслу. Как бы то ни было, гоплитов наверняка обучали основным движениям. Существует предположение, что позы, в которых чаще всего изображаются воины в греческом искусстве, именно эти основные движения и представляют. Вы можете увидеть их на странице 42. 1. Когда гоплит стоял «вольно», его копье опиралось о землю, а щит стоял у бедра. Иногда гоплиты оставались в таком же положении и перед лицом врага—в знак презрения к нему. 2. Когда звучала команда «смирно», копье поднимали к правому плечу, а щит — так, чтобы он закрывал торс. 3. Из этого положения гоплит мог выйти в боевую позицию, вынося копье вперед, покуда его правая рука не вытягивалась, а оружие не вставало параллельно земле на уровне бедра. Это было положение для удара снизу, от пояса, в котором гоплиты шли в битву. В сомкнутом строю это движение исполнить невозможно, поскольку для того, чтобы нанести такой удар в грудь противника, следовало бы приоткрыть стену щитов. К тому же при нанесении такого удара от пояса существовала опасность поранить подтоком копья следующего в своем ряду. 4. Нормальная позиция для нанесения удара выглядела так: копье поднимали над правым плечом и били вниз, слегка под углом, сквозь узкую щель между верхними сторонами собственного щита и щита соседа справа. Угол наклона должен был быть таков, чтобы не задеть следующего в ряду. Занять эту позицию из положения 2 было бы невозможно, поскольку тогда копье оказалось бы смотрящим подтоком вперед. Невозможно перейти в нее и из положения 3, если копье длинное. Для того чтобы исполнить это движение, надо было поднять копье над правым плечом и поменять хват, что было довольно трудно исполнить, стоя в строю. Опытный солдат всегда смог бы узнать, как обучена армия, по степени точности, с какой исполнялось движение.