Армия на поле боя

Порядок в армии Александра Македонского во многом напоминал тот, что пятьюдесятью годами раньше описывал Ксенофонт. Все приказы исполнялись по сигналу трубы. Армия точно так же перестраивалась из маршевой колонны в боевую линию. Обычно они не сооружали укрепленных лагерей, хотя Александр иногда и приказывал окружать их рвом и частоколом. Арриан говорил, что лагерь Александра перед битвой с персами при Гавгамелах также не был правильно укреплен. Подобно грекам в битве при Платее, он разместил свою армию лагерем в боевом порядке. На марше вперед высылались разведчики авангарда, и, поскольку их именуют именно так, можно заключить, что были еще и фланговые разведчики. В битве при Гранике приближавшийся к противнику Александр выслал вперед заграждение, составленное из разведчиков, передовых частей, балканских копейщиков и пяти сотен легковооруженных воинов. В этом смысле македонцы намного превзошли греков. Притчет приводит в своей статье, посвященной разведке, множество примеров, когда армии и флоты подходили друг к другу незамеченными — из-за отсутствия разведчиков или других способов получения информации. Самый примечательный случай произошел в битве при Мантинее, когда ни спартанцы, ни аргивяне и их союзники не знали, что находятся на расстоянии не более пяти километров друг от друга. Похоже, что разведчики как специальные отряды, добывающие сведения, появились только во времена Ксенофонта, да и тогда их службой пользовались нечасто. Хотя Александр, а возможно, и Филипп сумели найти им хорошее применение, более поздние армии, кажется, напрочь позабыли об этом. Не лучше была в этом смысле и римская армия времен республики. Оба знаменитых разгрома, которые потерпели римляне — в Кавдинском ущелье и при Тразименском озере, — вполне могли бы не случиться, если бы они провели простейшую разведку местности.

Армия в бою

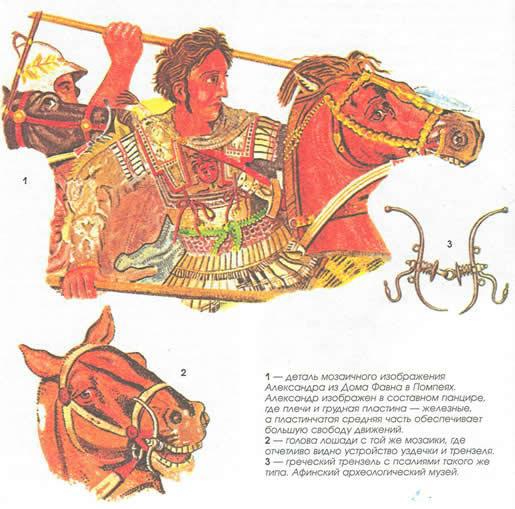

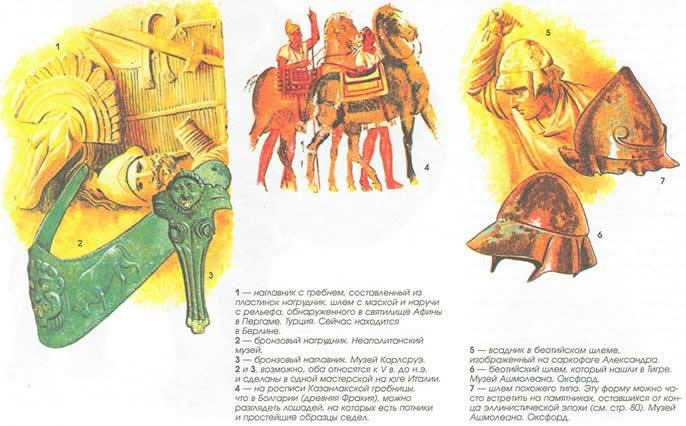

Обычно Александр размещал свою фалангу в центре. Самую сильную конницу, включая гетайров, он ставил на правом фланге, а более слабую ее часть — на левом. Гипасписты становились на правой стороне фаланги. Правое крыло было также усилено лучниками и агрианами. Вся боевая линия была обычно выстроена наклонно — с выдвинутым вперед правым крылом и оттянутым назад левым. Первая атака должна была всегда начинаться с правого фланга, на котором находился и сам Александр, командовавший конницей гетайров. Такова была Александрова версия фиванской тактики. Она была приспособлена против подвижных, легковооруженных персидских войск. Арриан был склонен недооценивать роль фаланги во всех сражениях Александра Македонского, а потому он недостаточно серьезно относился к событиям, происходившим в центре. Арриан рассказывает о действиях фаланги только в том случае, если у нее случались неприятности, с которыми приходилось справляться Александру. Должно быть, это происходило оттого, что он составлял жизнеописание Александра и желал полностью сосредоточиться на своем герое. На самом деле конница была всего лишь молотом, удары которого расшатывали монолит персидской армии. Выиграть сражение должна была фаланга. Возможно, Александр действительно был самым удачливым военачальником в истории, но едва ли можно назвать его самым лучшим, ибо он оставлял своих полководцев закреплять победу, а сам устремлялся в погоню за конницей персов. Александр наверняка читал «Анабасис» Ксенофонта, но судьба Кира Младшего, убитого случайной стрелой во время конного рейда, ничему его не научила. Полибий, который не критикует действий Александра открыто, говорит тем не менее, что военачальник, который находится во главе своих войск, доступен взору каждого, но сам не видит никого. Для небольших походов Александр использовал только часть своей огромной армии. Такие экспедиционные корпусы были большей частью легковооруженными и мобильными соединениями. Македонский царь обычно командовал ими сам. Состоял такой корпус чаще всего из половины конницы гетайров, гипаспистов, агриан, лучников и одного-двух таксисов фаланги. Иногда вместо того, чтобы забрать таксисы целиком, Александр отбирал себе людей из всей фаланги. По крайней мере, в одном случае он выбрал наиболее легковооруженных воинов фаланги. Если такие отряды двигались днем и ночью, то они могли покрыть за день расстояние в 90 км.

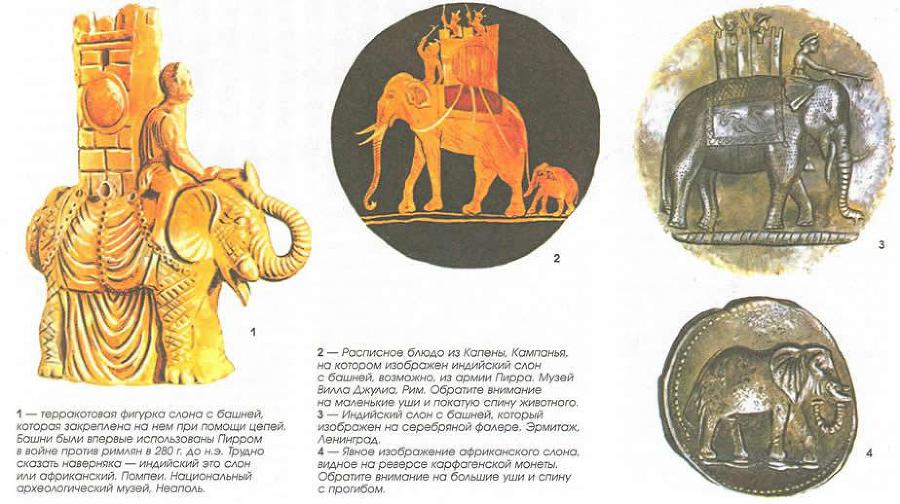

После Александра. Слоны

Наиболее существенным нововведением после смерти Александра были слоны. В битве при Гавгамелах у персов было 15 слонов, и именно тогда европейцы впервые столкнулись на поле сражения с этими животными. В Индии, в битве при Гидаспе, македонянам пришлось противостоять двум сотням боевых слонов. Их выстроили впереди всей армии с промежутком в 30 м, из чего можно сделать вывод, что главной целью слонов было остановить атаку конницы, поскольку лошади не выносят их запаха. Вначале легковооруженные македонские пехотинцы метали дротики, стремясь поразить погонщиков слонов. Затем Александр отдал приказ задней части фаланги выдвинуться вперед и занять промежутки между рядами для того, чтобы образовать сомкнутый щитовой строй, которому удалось оттеснить слонов массой своих копий. Так европейцы познакомились со слонами, и с тех пор каждая уважающая себя армия считала своим долгом иметь их в своем составе. Слоны еще на протяжении сотни лет считались большой диковиной, а Александр, возвращаясь из Индии, прихватил собой целых две сотни. В армиях преемников Александра слонов применяли почти исключительно против конницы. Иногда их могли использовать при осаде для того, чтобы разбирать частоколы. Промежутки в строю между животными заполнялись легковооруженными воинами. В битве при Газе (312 г. до н.э.) в каждом промежутке находился отряд из 50 метателей дротиков, пращников и лучников, причем последние составляли примерно треть от общего количества. Диодор утверждает, что таково было стандартное количество пехотинцев, приходившееся на одного слона. Известно, что самым слабым местом животного были ноги. При осаде Мегаполя в 318 г. до н.э. на пути, которым они должны были двигаться, разложили деревянные рамы с насаженными на них железными остриями, а в битве при Газе перед ними раскидывали заостренные предметы, соединенные цепями, возможно, наподобие «ежей». В 280 г. Пирр, родич Александра, вторгся в Италию. Так римляне впервые столкнулись с этими «живыми танками». Поскольку война происходила в основном в Лукании, слоны получили прозвище «луканских коров». Все упомянутые выше животные были индийскими, однако Птолемею, находившемуся в Египте, было сложно их добывать, а потому вскоре в ход пошли и африканские слоны — сначала в Египте, а затем и в Карфагене. Полибий, описывая сражение между египтянами и сирийцами при Рафии (217 г. до н.э.), упоминает, что африканские слоны были мельче индийских. Это примечание вызвало целую бурю споров, поскольку дело обстоит совсем наоборот. Это место из Полибия довольно часто цитируют, когда хотят по казать, что он был совсем не так хорошо информирован, как то провозглашают его почитатели. Однако недавно стало известно, что во времена Полибия в северной Африке водилась особая разновидность лесных слонов, до наших дней не дожившая. Рост этих животных в холке был не более 2,35 метра, тогда как индийские слоны достигали 3 м. Рассказывая о битве при Рафии, Полибий дает яркое описание сражающихся друг с другом слонов. Они встречались голова к голове, переплетали бивни и стремились надавить друг на друга всем своим весом. В конце концов один из противников отводил в сторону голову другого и вонзал бивни в открывшийся бок. Индийцы, с которыми сражался Александр, не ставили башни на своих слонов, хотя те и были достаточно велики для этого. Похоже, что они впервые были использованы Пирром, когда он вторгся в Италию. Североафриканские лесные слоны были мелковаты для того, чтобы нести на себе башню, и, похоже, карфагеняне башен не использовали. С другой стороны, в битве при Рафии такими башнями были снабжены слоны Птолемея. На африканских слонах ездили в седле, как на лошади. Пик славы слонов пришелся на 218 г. до н.э., когда Ганнибал перешел через Альпы во главе армии, включавшей в себя 37 слонов. Однако дни их наибольшей эффективности к тому времени миновали, и вскоре они перестали пользоваться такой популярностью. В позднемакедонской армии слонов применяли мало, и они совершенно точно не играли важной роли в проводимых ею военных кампаниях. Возможно, что основной причиной этого стали большие трудности, сопряженные с получением новых животных.