Этрусско-римская армия VI в. до н.э.

Каждый этрусский город, как и греческий полис, имел свою армию. Города состояли в союзе, но вместе действовали очень редко, что и было их главным слабым местом. Иногда какие-нибудь из них могли объединиться для отдельного похода, так как это скорее всего было сделано для завоевания юга. Однако большую часть

своих сил они тратили на борьбу друг с другом. В VII в. до н.э. этруски переняли греческую тактику, а вместе с ней и греческую фалангу. Можно с уверенностью сказать, что они приняли на вооружение «архаический лох» с построением 12 на 8 гоплитов и четырьмя урагами. Это практически наверняка было именно так, поскольку подразделения этрусско-римской армии назывались центуриями. Подобно более поздним римлянам, этруски во многом полагались на войска, которые поставляли им завоеванные либо находящиеся с ними в союзе земли. Те, кто настаивает на восточном происхождении этрусков, могут вспомнить в качестве параллели персидскую армию. Римская армия этого периода представляла собой, вероятно, типичную этрусскую армию. При первом этрусском царе, Тарквинии Древнем, эта армия состояла из трех частей: этрусков (которые формировали фалангу), римлян и латинян. Последние сражались так, как привыкли, — в свободном строю, используя копья, топоры и дротики, и ставили их обычно на флангах. Как Ливии, так и Дионисий Галикарнасский рассказывают о реорганизации в этрусско-римской армии, которую провел в середине VI в. Сервий Туллий. Оба рассказа практически идентичны и восходят, вероятнее всего, к Фабию Пиктору, который написал историю Рима около 200 г. до н.э. Похоже, что его информация основана на подлинных документах. То, что такие ранние документы или их копии действительно существовали, подтверждается Полибием, который видел текст первого договора с Карфагеном, заключенного около 509 г. до н.э. Он рассказывает, что документ был написан на архаичной латыни, которую можно было понять лишь частично. Сервий Туллий, второй из этрусских царей, пытался, возможно, из-за своего латинского происхождения, объединить всех жителей, реорганизовав армию по имущественному цензу взамен происхождения. Все население было разделено на шесть разрядов. Первый из них, который состоял из самых обеспеченных людей, формировал 80 центурий, или лохов. Скорее всего большую часть этого разряда по-прежнему составляли этруски. Воины этого разряда должны были иметь шлем, щит, поножи, панцирь, копье и меч. Ливии, говоря о щите, использует слово clipeus, «клипеус», а Дионисий описывает его как арголийский (аргивский) щит. Несомненно, что оба они имеют в виду доспех и оружие гоплита, а следовательно, эти 80 центурий формировали фалангу. Первому разряду были приданы две центурии оружейников и строителей (их называли fabri, «мастера»), которые в сражении не участвовали. Второй разряд составляли 20 центурий. Вооружение этих воинов было таким же, как и у первого, но они не имели панцирей и вместо аргивского щита носили скутум. Как Дионисий, так и Диодор утверждают, что щит этот был прямоугольным или по меньшей мере четырехугольным, что побудило некоторых ученых к утверждению, что прямоугольным скутумом времен ранней империи пользовались и на протяжении всего периода республики. В этом вопросе на помощь пришла археология, причем весьма примечательным способом. Болонья являлась пограничным этрусским городом и находилась примерно в том же

положении, что и Рим, но только на северном рубеже. Там была обнаружена Кертосская ситула, бронзовый ковш, относящийся примерно к 500 г. до н.э. Эта ситула украшена чеканкой, изображающей фигурки воинов с аргивскими, овальными и прямоугольными, щитами. Вероятнее всего, эти фигурки представляют этрусков и их северных союзников. Эта находка позволила сделать вывод, что наряду с традиционными овальными щитами в то время использовались и прямоугольные щиты, которые могли представлять собой вариант обычного овального скутума. Третий разряд также подразделялся на 20 центурий. Вооружение этих воинов было таким же, как и у второго разряда, за исключением поножей. Точно так же делился на 20 центурий и четвертый разряд. Ливии сообщает, что их вооружение состояло из копья и дротика, в то время как Дионисий оснащает их скутумом, копьем и мечом. Пятый разряд составлял 30 центурий. Согласно Ливию, они были пращниками, тогда как Дионисий утверждает, что и пращниками, и метателями дротиков. Он же добавляет, что сражались они вне строя. К пятому же классу были приписаны две центурии горнистов (cornicines) и трубачей (tubicines). Остальное население, то есть самые бедные его слои, было освобождено от службы. Армия делилась на две части, служивших согласно возрасту. Ветераны составляли внутренний гарнизон, как это было и в Греции; те же, кто находился в расцвете сил, участвовали в военных кампаниях. Такова была структура этрусско-римской армии, где фалангу составляли дважды по 40 лохов, а поддержку обеспечивали дважды по 45 центурий с последовательно облегчавшимся вооружением, оснащение и способ боя которых были традиционно италийскими. В этом случае разница в описании, представленном обоими источниками, минимальна и не дает повода усомниться в общей его справедливости. Фабий Пиктор писал свою историю по-гречески, а потому, пожалуй, справедливо будет предпочесть рассказ Дионисия труду Ливия. Вероятно, второй, третий и четвертый разряды сражались на флангах подобно тому, как делали это союзники до реформы Сервия. Ливии, однако, утверждает, что они формировали второй, третий и четвертый ряд в боевом порядке. В каком-то смысле все римские граждане должны были составлять центральную часть войска, и скорее всего такой порядок был прототипом легиона времен середины республики, когда различные типы войск последовательно размещались в боевом строю. Как бы то ни было, трудно представить, как могло такое построение выглядеть на деле, если впереди размещалась фаланга.

Центурии фаланги должны были подразделяться по меньшей мере на четыре эномотии. Когда возникала необходимость в созыве армии, каждая центурия поставляла то количество людей, которое было необходимо в соответствии с требующимся размером армии. Так, например, при необходимости созвать десятитысячную армию каждая центурия должна была снарядить две эномотии, или 50 человек. Для этого раннего периода разделение армии на центурии имело огромное политическое и военное значение, и, хотя в политической сфере прежняя структура еще сохранялась, армия постепенно начала адаптировать ее к собственным нуждам. Вместе с изгнанными из Рима этрусками должна была уйти и значительная часть воинов первого класса. Это не могло не сказаться на боеспособности римской армии. Ливии пишет, что круглый щит (а значит, и фаланга) применялся вплоть до ввода платы за службу в конце V в. На смену царю на посту верховного военачальника пришли два претора, каждый из которых командовал половиной армии. Институт преторов просуществовал примерно до середины IV в. до н.э. Видимо, должность претора — командира ветеранов — сохранялась и позднее под названием praetor urbanus, однако теперь его обязанности относились исключительно к сфере судебной власти. Очевидно, что к IV в. Рим не обладал специальной армией, предназначенной для защиты города. Два главных магистрата назывались теперь консулами, а слово «преторы» применялось для обозначения магистратов второго разряда; ко временам Полибия их число увеличилось до шести человек.

Вооружение

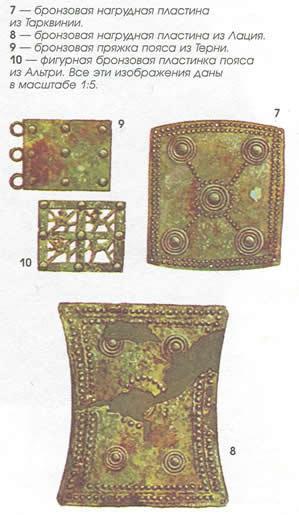

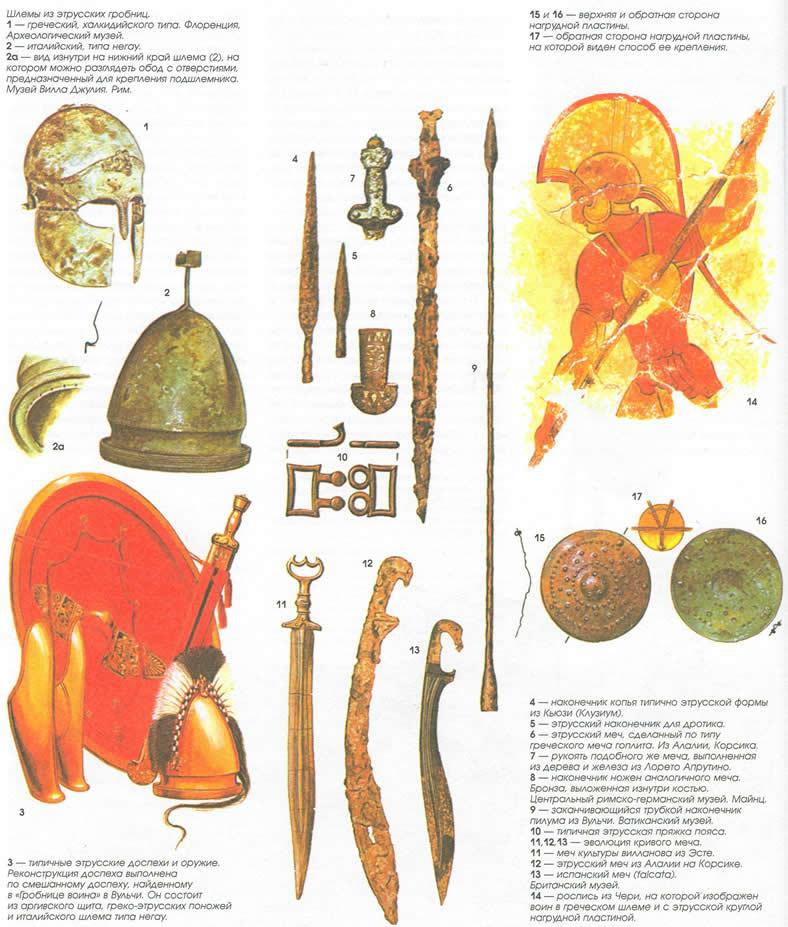

Воины фаланги (первый разряд) были вооружены по греческому образцу и носили круглый аргивский щит, бронзовый панцирь, поножи, шлем, копье и меч. Но хотя этруски приняли тактику и вооружение фаланги, в их гробницах находят доспехи и вооружение традиционного типа, включая топоры, которыми едва ли можно пользоваться при тесном строе. Возможно, такое оружие клали в гробницу просто по обычаю. С другой стороны, его вполне можно было применять в поединках один на один — таких, какой показан на скульптурном изображении двух гоплитов из Фалерии Ветерес. Они полностью вооружены по греческому образцу, за исключением кривого кинжала, который сжимает один из бойцов. Однако, какова бы ни была причина для включения именно такого оружия в состав погребального снаряжения, в фаланге его использовать определенно не могли. Наличие у фаланги италийского доспеха едва ли могло серьезно помешать ее успешному функционированию. Как находки из гробниц, так и изображения подтверждают, что им активно пользовались. На росписи из Чери изображен гоплит в халкидийском шлеме и круглых этрусских нагрудных пластинах. На другом изображении — из Кьюзи — показан гоплит в полном греческом снаряжении, но в шлеме, украшенном перьями по италийскому образцу. Находки из могилы воина в Вульчи (около 525 г. до н.э.) представляют собой пример типичного смешанного вооружения: аргивский щит, италийский шлем типа негау и греко-этрусские поножи. Несмотря на очень широкое распространение греческого панциря, известно множество находок круглых нагрудных пластин, причем все они, кажется, относятся к первой половине VII в. —возможно, еще до введения фаланги. Однако датировка их существенно затруднена, поскольку происхождение многих из них остается неизвестным. Роспись из Чери, что уже упоминалась выше и которую никак нельзя датировать ранее, чем концом VI в., показывает, что этим же типом доспеха продолжали пользоваться и впоследствии, много позже VII в. Такие же диски изображены на ассирийских барельефах, а более поздние экземпляры обнаружены как в Испании, так и в центральной Европе. Очень похоже, что они восточного происхождения. На росписи из Чери видно, что нагрудные пластины крепились ремнями, вероятно, кожаными. На обратной стороне таких пластин обычно имелось три петли наверху и одна внизу, которые были предназначены для присоединения к ремням. Самым типичным из всех шлемов, которыми пользовались тогда в Этрурии, являлся шлем типа негау, названный так по имени деревни в Югославии, около которой найдено много образцов последнего. Очень интересный экземпляр такого шлема обнаружили в Олимпии, и теперь он находится в Британском музее. Надпись на шлеме сообщает, что его посвятил в храм Гиерон, сын Дейноменеса, и жители Сиракуз, которые захватили его у этрусков в морском сражении при Кумах в 474 г. до н.э. Самый ранний образец шлема этого типа, который поддается датировке, происходит из «Гробницы воина» в Вульчи (ок. 525 г. до н.э.). Ими продолжали пользоваться, не внося в конструкцию никаких изменений, вплоть до IV, а возможно, и до III вв. до н.э. К внутренней стороне нижней кромки этого шлема приделывалось плоское бронзовое кольцо с отверстиями по внутреннему краю, которое предназначалось для крепления подшлемника; это было необходимо для того, чтобы шлем плотно сидел на голове.