Для американских морских специалистов, начиная с самых первых лет броненосного судостроения, было характерно стремление сочетать в главных кораблях флота в первую очередь мощное вооружение и надежную защиту. Принцип «скорость пристала слабейшему чтобы быстрее покинуть поле боя» надолго законсервировался в американском подходе к концепции линейного корабля, и в течение всего периода господства дредноутов скорость американских линкоров еле-еле дотягивала до общепринятого уровня для тяжелых эскадренных единиц.

Несмотря на важнейший опыт морских сражений мировой войны, тщательно анализируемый морскими специалистами повсеместно в мире, конструкция всех десяти линкоров программы 1916 г. базировалась на решениях, опробованных американцами на 14" кораблях прежних проектов, и, как ни парадоксально, не аккумулировавших этого опыта в полной мере. Помимо важнейшего нововведения в части вооружения — новых 16" артиллерийских систем, никаких принципиальных отступлений от предшественников не предполагалось. При едином калибре главной артиллерии имелось некоторое отличие между заложенными американскими кораблями — «Мериленд» получил 16" орудие в 45 калибров длиной, а для «Саут Дакоты» и «Лексингтона» была запланирована уже 50-калиберная пушка, что отодвигало боевую дистанцию на 10 кб.

Распределение бронирования осуществлялось по традиционной американской системе «плот» («raft body») — узкий, но особо толстый пояс по ватерлинии, защищающий лишь цитадель, перекрывался мощной под стать ему броневой палубой. Оконечности с бортов оставались незащищенными, имея лишь броневую палубу в уровне ватерлинии. Следующей, присущей лишь американским линкорам особенностью, была система конструктивной подводной защиты, которая впервые была применена на предшествующем «Мериленду» 14" линкоре «Теннеси». Параллельные наружному борту глухие переборки образовывали многочисленные мелкие отсеки, заполненные поочередно нефтью и водой. Все эти переборки выполнялись из 19мм броневой стали.

И, наконец, последним «фирменным» отличием американских сверхдредноутов являлись характерные только для них механизмы — турбо-электрические. Паровые турбины приводили в действие генераторы, вырабатывающие ток для главных 4 электродвигателей, для удобства насаженных прямо на гребные валы[198].

Сильное вооружение, мощное бронирование и хорошо продуманная подводная защита делали американские 16" линкоры крепким орешком для артиллерийского поединка один на один, однако для компенсации тактической негибкости подобного тихоходного соединения ему была необходима быстроходная поддержка. Этот вывод привел американских морских стратегов к необходимости создания соответствующего новым линкорам соединения быстроходных тяжелых кораблей. Так во флот США впервые пришла идея линейного крейсера. Увы, проработка ее дала корабли, знаменующие после медлительных, превосходно защищенных линкоров, совершенно иную крайность.

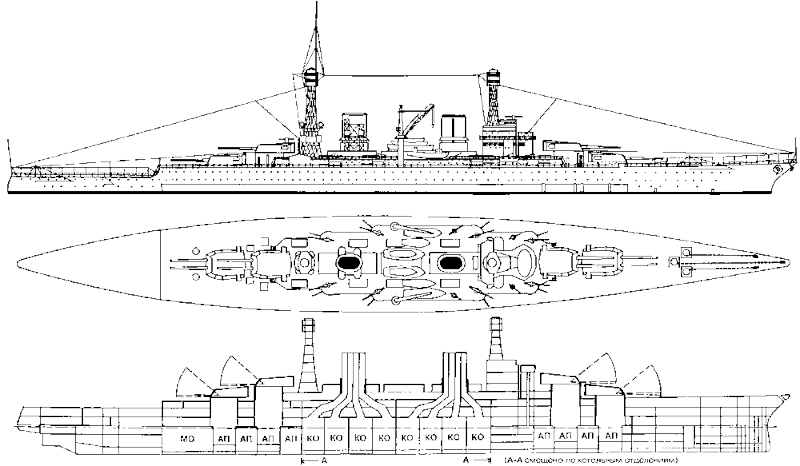

Основной особенностью линейных крейсеров класса «Лексингтон» была их необычайно высокая для тяжелого артиллерийского корабля скорость — при мощности механизмов 180 тыс. л.с. они должны были развивать полный ход свыше 33 узлов. Вооружение состояло их восьми 16"/50 орудий в четырех башнях, расположенных классически — двумя группами линейно-возвышенно в носу и в корме. Подобные мощные наступательные характеристики «лексингтонов» не оставляли веса на сколько-нибудь серьезную броневую защиту. Броневой пояс по ватерлинии, главная защита линейного судна, имел толщину всего 178 мм, а суммарная толщина двух броневых палуб составляла лишь 108 мм, и то на направлениях весьма небольшой относительной площади. Фактически в бою эти корабли были бы уязвимы для огня даже 8" артиллерии, и в части броневой защиты являли собой не просто отход от традиционной американской школы, всегда стремившейся создавать проекты очень хорошо защищенных кораблей, но и заниженные даже по сравнению с идеями британского «отца линейного крейсера» адмирала Дж. Фишера оборонительные характеристики. Ни один из шести «лексингтонов» не был достроен в своем первоначальном амплуа тяжелого артиллерийского корабля, и не мог, естественно, участвовать в сражениях линейных сил, однако более чем вероятно, что при встрече с равным по огневой мощи противником этим 270-метровым гигантам не могла быть уготована никакая иная участь, кроме как «со славой погибнуть». И все же, даже несмотря на это слабое место американских линейных крейсеров, нельзя было не признать, что на верфях Соединенных Штатов создавалось доселе неслыханное по мощности оружие морских войн, и ответ политических конкурентов США не заставил себя ждать.

После отказа от первоначального варианта котельной установки «Лексингтона», самой выдающейся внешней особенностью которой было наличие семи высоких тонких дымовых труб, окончательный вариант проекта американского линейного крейсера приобрел более гармоничный силуэт с двумя широкими трубами.

Многочисленные иллюминаторы надводного борта свидетельствуют о практически полном отсутствии здесь брони, а общий облик корабля отличается достаточно типичными для американских линкоров конца 10-х гг. чертами — решетчатыми мачтами из тонких труб и форштевнем клипперской формы. Протяженный полубак, не достигающий кормы (как и в проекте линейного корабля 1917 г. В.П. Костенко), свидетельствует о стремлении конструкторов разместить главную артиллерию на достаточной высоте для возможности действия орудий в океане в любую погоду.

Япония стала вторым государством, включившимся в послевоенную гонку морских вооружений. Нельзя, конечно, сказать, что именно американскому Военно-морскому акту от 29 августа 1916 г. она была обязана спешным принятием своей военно-морской программы. Однако это был во многом ответных ход на воинственный выпад соседей по ту строну Тихого океана.

Подобно американской судостроительной программе, японский план послевоенного усиления флота преследовал цели обеспечения быстрорастущих внешнеполитических интересов страны в Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана. Поэтому в основе военно-морских устремлений Страны Восходящего солнца также лежали прежде всего империалистические амбиции.

Японская морская программа, целью которой было равновесие на Тихом океане со стремительно растущим флотом США, получила название «8–8», по числу линейных кораблей и линейных крейсеров, которые должны были составить ее главную силу. Необходимость именно такого соотношения между обоими типами линейных судов была выведена японскими стратегами исходя из опыта победоносной войны с Россией в начале века. Первая часть этой программы, подлежащая осуществлению к 1923 г., состояла из четырех линкоров и стольких же линейных крейсеров. Такое же соотношение было намечено и между тяжелыми кораблями второй части программы, которая в целом должна была быть закончена к 1928 г. Таким образом, каждый год японцы планировали строить по два линкора, для чего японской судостроительной промышленности, слабейшей по сравнению с США, необходимо было предпринимать усилия чрезвычайные.

В 1917–1918 гг. на казенных верфях в Куре и Йокосуке были заложены первые два линкора новой программы — однотипные «Нагато» и «Мутсу». Скорость 26,5 узла, восемь 16"/45 орудий в четырех линейно-возвышенных башнях и 20 140мм пушек в казематах — вот их основные наступательные характеристики, справедливо относящие эти корабли к нарождавшемуся типу быстроходного линкора, близкому по идее к британскому «Куин Элизабет» и русскому «Измаилу». В целом существенным было и бронирование — главный пояс в 300 мм с 75мм скосом из трех слоев стали повышенного сопротивления за ним, суммарная горизонтальная защита составляла 95 мм. Несмотря на то, что закладка этих кораблей пришлась на конец войны, по некоторым особенностям — конструкции корпуса, распределению брони, они несли на себе отпечаток достаточно традиционных довоенных идей. Интересной новинкой стала углубленная разработка вопроса конструктивной защиты, включавшей 76мм продольную броневую переборку.