Японскому командованию, генералу Оой и др., не удалось развернуть на Дальнем Востоке крупных операций и помочь осуществлению третьего похода Антанты. Все же всей своей политикой они вынуждали нас держать оружие наготове, срывали возможность переброски частей с востока на запад.

Такую же роль по оттягиванию сил Красной армии с решающих фронтов сыграли контрреволюционеры в Средней Азии. На территории Узбекской и Таджикской ССР (тогда Бухары и Ферганы) активно выступали против советов эмир бухарский, поддерживаемый англичанами, и шайки бандитов-басмачей Мадамин-бека, Курширмата и др., опиравшиеся на местную буржуазию и кулачество. В Фергане против советской власти в тесном союзе действовали и национальная буржуазия и русское кулачество (так называемая «крестьянская армия» Монстрова).

Против всех этих вооруженных сил боролись местное революционное крестьянство и рабочие, преимущественно железнодорожные (промышленность здесь была слабо развита). Против эмира бухарского вспыхнуло широкое революционное движение. На помощь бухарским революционерам и местным вооруженным силам пришли части Красной армии туркестанского фронта (командующий т. М. В. Фрунзе, члены Реввоенсовета – В. В. Куйбышев и Ю. Ибрагимов).

Тов. Фрунзе отчетливо понимал, что активизация всех сил контрреволюции в Средней Азии преследует цель усложнить наше положение на польском и врангелевском фронтах, помешать переброске частей из Средней Азии на эти фронты. Поэтому он требовал от частей туркфронта (бухарским участком фронта непосредственно командовал виднейший участник гражданской войны в Средней Азии т. И. П. Белов) быстрых и решительных действий. И действительно, в течение августа 1920 г. армии эмира, его феодалов (крупных помещиков-скотоводов) были разбиты. В Бухаре образовалась народная республика. Но басмачи еще долго продолжали угнетать и грабить местных крестьян-дехкан. Активизация контрреволюционных сил на Дальнем Востоке и в Средней Азии происходила, вне всякого сомнения, в связи с третьим походом Антанты.

Чисто местного значения контрреволюционные восстания также отвлекали значительное количество наших войск. Например восстание в Дагестане (сентябрь 1920 г. – март 1921 г.) отвлекло сюда 32-ю, 14-ю дивизии, бригаду курсантов и ряд других частей (под общим командованием начдива 32 – А. И. Тодорского).

Обратимся теперь к основным фронтам 1920 г., и прежде всего к польскому фронту.

§ 9. Подготовка ответного удара Красной армии, прорыв I Конной армии

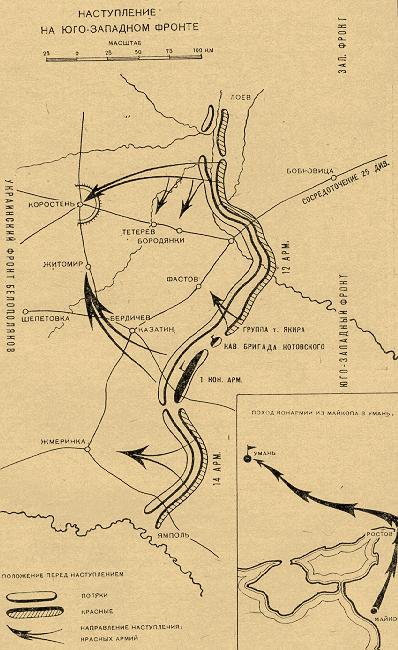

Командование Красной армии, по указаниям Ленина, еще с начала весны 1920 г. стало укреплять наши силы на польском фронте. По условиям местности все советские войска на этом фронте были разбиты на две части. Вверх от Полесья расположились мозырская группа, XVI, III, XV и IV армии западного фронта. Этим фронтом командовал т. Тухачевский, членом Реввоенсовета фронта был т. Уншлихт. А к югу от Полесья были расположены XII и XIV армии юго-западного фронта. Фронтом командовал т. Егоров, членом Реввоенсовета фронта партией был послан т. Сталин. На укрепление юго-западного фронта были направлены сильная 25-я чапаевская дивизия под командованием т. Кутякова с восточного фронта (вошла в XII армию) и I Конная армия с Северного Кавказа (переход I Конной от Майкопа до Умани показан на схеме, стр. 167).

Контрреволюционеры принимали все меры, чтобы ослабить и разложить I Конную, которая передвигалась походным порядком и должна была пройти более тысячи километров, имея задачей по пути ликвидировать многочисленные кулацкие банды. «Буржуазия пускает в ход все средства, чтобы обесчестить, обессилить и, если можно, совсем уничтожить нашу Конную армию, гордость революции. Это она, буржуазия, подсылает в наши ряды шептунов и провокаторов, которые пытаются заразить нашу армию гнусной болезнью недоверия к командному и комиссаровскому составу. Эти провокаторы, агенты наших врагов, подбивают честных бойцов на освобождение из тюрем хулиганов и уголовных преступников… Но это не удастся», – так писал вождь I Конной т. Ворошилов в армейской газете «Красный кавалерист» (№ 128 за 1920 г.), призывая всех бойцов беречь доблестную Конную армию. И в итоге огромной политической работы, проведенной в пути, I Конная армия (насчитывавшая около 17 тыс. бойцов) крепкой и сплоченной вокруг партии и своего командования к концу мая вошла в подчинение юго-западного фронта и приготовилась к решающему удару по польским армиям.

Первые успехи польских войск на Украине объяснялись значительным преобладанием польских сил. С прибытием I Конной соотношение сил на этом участке несколько изменилось в нашу пользу, но все же численно белополяки преобладали и теперь.

И. С. Уншлихт

Несмотря на это, после небольшой подготовки на рассвете 5 июня I Конная под личным руководством тт. Буденного и Ворошилова прорвала польский фронт в районе Попельня – Казатин, захватила Бердичев, заняла 7 июня Житомир и двинулась в тыл польских войск. Житомирский прорыв I Конной сыграл решающую роль в переломе на польском фронте. Вот как характеризовал т. Сталин результаты прорыва: "До житомирского прорыва поляки, в отличие от Деникина, покрыв важнейшие пункты фронта рядами окопов и проволочных заграждений, с успехом комбинировали маневренную войну с войной траншейной. Тем самым они значительно затрудняли наше продвижение вперед. Житомирский прорыв опрокинул расчеты поляков, доведя ценность комбинированной войны до минимума. В этом первый положительный результат прорыва.

М. И. Тухаченский

Далее прорыв поставил под непосредственную угрозу тылы, коммуникацию, связь противника. В результате этого: а) третья польская армия (район Киева), боясь окружения, начала стремительный отход, перешедший потом в повальное бегство; б) вторая польская армия (район Бердичева), испытавшая основной удар Конной армии, перешла в поспешное отступление; в) шестая польская армия (район Жмеринки), потерявшая опору на левом фланге, начала правильный отход на запад; г) наши армии открыли стремительное наступление по всему фронту. Таков второй положительный результат житомирского прорыва.

Командный состав I Конной армии. Стоят слева направо: 1) Военком 2-й кав. див. т. Грунин, 2) Нач. 2-й кав. див. т. Рожков, 3) Для поручений при командарме т. Дундич, 4) Нач. 14-й кав. див. т. Лебедев, 5) Военком 14-й кав. див. т. Блиох, 6) Комполка особ. назн. т. Горбачев, 7) Нач. 11-й кав. див. т. Степной, 8) Военком 11-и кав. див. т. Харитонов, 9) Наштадив 4-й кав. т. Косогов. Сидят: 1) Военком 6-й кав. див. т. Бахтуров, 2) Нач. 6-й кав. див. т. Тимошенко, 3) Член РВС I Конной армии т. Ворошилов, 4) Командарм I Конной т. Буденный, 5) Нач. Полештаба т. Зотов, 6) Нач. 4-й кав. див. т. Городовиков, 7) Военком 4-й кав. див. т. Детистов. Лежат: 1) Секретарь командарма т. Лакатош, 2) Секретарь члена РВС I Конной армии т. Максимиладзе.

Наконец прорыв сбил у поляков спесь, подорвал у них веру в свои силы, расшатал стойкость духа. До прорыва польские части относились к нашим войскам, особенно же к нашей коннице, с полным пренебрежением, дрались отчаянно, не сдавались в плен. Только после прорыва начались среди поляков сдача в плен целыми группами и массовое дезертирство – первый признак разрушения стойкости польских частей. Тов. Буденный так и пишет Ревсовету фронта:

«Паны научились уважать нашу конницу» (Беседа с т. Сталиным о положении на фронте, «Правда» № 151 за 1920 г.).

По плану главного командования Красной армии основной удар белополякам должны были нанести армии нашего западного фронта.