К осени 1919 г. положение в Западной Европе изменилось. При непосредственной поддержке Антанты советская власть в Баварии и в Венгрии была задушена. Еще до этого советская власть была свергнута в Эстонии, Латвии и Литве. Жесточайшим террором подавлялись малейшие попытки рабочих и крестьян выступить в защиту своих классовых интересов. Теперь Антанта могла уже попытаться мобилизовать все эти страны на борьбу с пролетарским государством.

На осень 1919 г. был намечен «поход четырнадцати государств» против Страны советов. Инициатором и организатором этой новой, замаскированной интервенции был английский военный министр Черчилль. Как передавала зарубежная печать, Черчилль сообщил съезду партии консерваторов «о подготовляемом Антантой смертоносном ударе по русской революции. После сосредоточения всевозможных военных припасов вдоль всех границ Советской России начнется наступление на Москву армий четырнадцати государств. Это наступление должно начаться в конце августа или в начале сентября. По расчетам Черчилля, Петроград должен пасть в сентябре, а Москва к рождеству. Далее впредь до окончания усмирительной работы в стране Россией будет управлять смешанная комиссия под военной диктатурой».

Черчилль пытался опровергать эти сообщения печати, но, как указывал Ленин, «если бы даже этот источник оказался неправильным, мы прекрасно знаем, что дела Черчилля и английских империалистов были именно таковы… на Финляндию, Эстляндию и другие мелкие страны оказывались все меры воздействия для того, чтобы они воевали против Советской России» (Ленин, т. XXIV, стр. 596).

Буржуазная печать заранее на все лады кричала о предстоящем успехе «похода четырнадцати государств», надеясь на скорый разгром большевиков. Но из этого похода ничего не вышло. Он был сорван активной политикой советской власти.

Какие страны входили в число этих четырнадцати государств? Ленин на одном из документов составил для себя их список. В него вошли: Англия, США, Франция, Япония, Италия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Грузия, Азербайджан и Армения – итого четырнадцать государств. А сбоку списка в скобках Владимир Ильич приписал: «колчакия», «деникия».

Уже из списка видно, какое значительное место занимали в этом предполагавшемся походе мелкие государства, образовавшиеся после Октябрьской революции. Было ясно, что меньше всего Англия, Франция и другие страны Антанты намеревались повторить опыт с использованием своих собственных войск. Слишком свежи были еще в памяти империалистов зарницы революционных восстаний во французских и английских войсках и флоте в 1917, 1918 и 1919 гг. Пушечное мясо для похода должны были поставить именно армии мелких государств. Но распоряжаться этими армиями, как своими собственными армиями, Антанта не могла. «Тот факт, – отмечал еще в 1920 г. т. Сталин, – что эти армии действуют по директивам Антанты, отнюдь не опровергает наличия тех трений, которые существуют и будут существовать между Антантой и национальными интересами государств, войсками которых пользуется Антанта» (Сталин, Об Октябрьской революции, стр. 23).

Антанта требовала, чтобы мелкие государства помогали российской контрреволюции, между тем как победы Колчака, Деникина и Юденича грозили прежде всего ликвидацией самостоятельности этих стран. Белые генералы даже не трудились скрывать, что они воюют за старую «единую и неделимую» Россию. Колчак категорически восставал против независимости Финляндии. Эстонию и Латвию белогвардейцы рассматривали как составные части старой России. Не соглашались они признать самостоятельность Польши и кавказских республик. Вот почему, несмотря на нажим Антанты, большинство мелких государств под всякими предлогами либо вовсе отказывалось выступать совместно с белыми армиями против Советской России, либо ограничивалось посылкой на фронт в помощь белогвардейцам против Красной армии небольших частей.

Буржуазия всех вновь образовавшихся республик боялась большевиков, готова была сама с ними воевать и не однажды выступала с вооруженной силой против Советской России. Но в то же время ей вовсе не хотелось помогать борьбе царских генералов с большевиками, тем более что национальная и мирная политика советской власти обеспечивала окраинным республикам полную возможность самостоятельного существования.

Когда перед мелкими государствами, говорил по этому поводу Ленин, «встал вопрос ребром идти ли с Антантой, помогать ли ей душить большевиков, или помочь большевикам своим нейтралитетом, – оказалось, что мы выиграли тяжбу и получили нейтралитет, хотя V нас не было никаких договоров, а у Англии, Франции и Америки были всякие векселя, всякие договоры, – все-таки маленькие страны поступили так, как хотели мы, не потому, что буржуазии польской, финляндской, литовской, латышской доставляло удовольствие вести свою политику ради прекрасных глаз большевиков, – это, конечно, чепуха – а потому, что мы были правы в своем определении всемирноисторических сил: что либо зверский капитал победит и, будь какая угодно демократическая республика, он будет душить все малые народы мира, либо диктатура пролетариата – и только в этом надежда всех трудящихся и всех малых, забитых, слабых народов» (Ленин, т. XXIV, стр. 598).

Так же как в начале 1919 г. Советская Россия отняла у Антанты ее собственных солдат, так теперь, осенью 1919 г. Советская Россия отвоевала у Антанты эти малые народы. Эту победу Владимир Ильич расценивал как победу всемирно-исторического значения, неоднократно подробно разбирая и объясняя ее причины.

§ 2. Начало второго похода Антанты и наступление Деникина

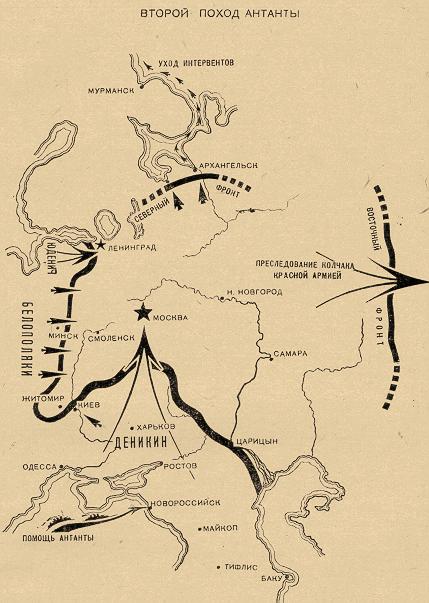

«Поход четырнадцати государств» на Советскую республику должен был сопровождаться и одновременным наступлением белых армий Провал похода вынудил Антанту обратить все свое внимание на белогвардейские вооруженные силы. Используя эти вооруженные силы, Антанта проводит осенью 1919 г. свой второй поход.

«Поход этот был также комбинированный, ибо он предполагал совместное нападение Деникина, Польши и Юденича (Колчак был сброшен со счета). Центр тяжести похода лежит на этот раз на юге в районе Деникина» (Сталин). Юденич, как и весной должен был наносить вспомогательный удар на Петроград. Белая Польша попрежнему должна была приковывать советские войска к западному фронту.

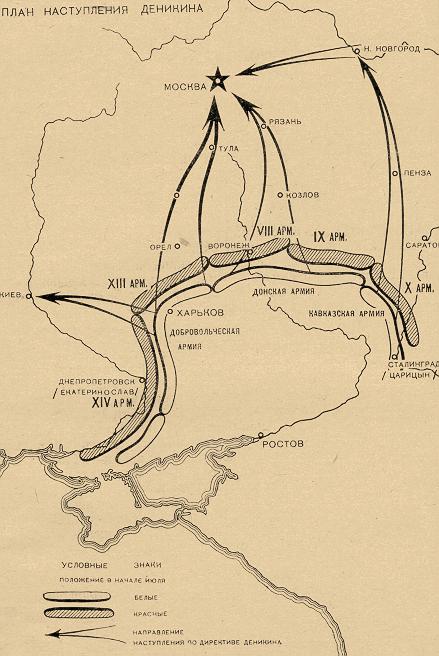

30 июня белым удалось захватить Царицын и тем самым закрепить свое господство на всей территории Донской области. Это была серьезная потеря, хотя она и представляла сейчас меньшую опасность нежели в конце 1918 г. или весной 1919 г., когда на восточном фронте белые подходили к Волге и реальна была угроза соединения вооруженных сил восточной и южной контрреволюции. К этому же времени белыми войсками были захвачены Левобережная Украина (включая Харьков) и Крым. Упоенный своими успехами и подгоняемый Антантой, Деникин 3 июля, находясь еще от Москвы на расстоянии в добрых 700 километров, издает приказ по всем своим армиям о переходе в решительное наступление, «имея конечной целью захват сердца России – Москвы».

Правофланговая кавказская армия под командованием генерала Врангеля должна была наступать на Саратов – Пензу – Нижний-Новгород, с тем чтобы отсюда круто повернуть на запад на Москву. Находившаяся в центре донская армия шла прямо на Москву. Левофланговая добровольческая армия должна была сперва обеспечить себя с запада захватом Киева, а затем наступать на Москву через Курск – Орел – Тулу. Белогвардейцы были так уверены в конечной победе, что один из белых генералов – Май-Маевский – в речи, сказанной 14 октября, на другой день после захвата Орла, прямо заявил, что «займет Москву» не позже конца декабря, к рождеству 1919 г. А донецкие капиталисты, так те прямо обещали миллионную награду тому из полков, который первым ворвется в Москву.