Рис. 13

Также и в других византийских церквах купол покрывает собой весь центр здания, барабаны же при этом отсутствуют. Плавному переходу купола в стену соответствует идея небесного свода; здесь нашел свое выражение греческий космизм, почувствованный Булгаковым и переосмысленный им в ключе его софиологии.

Итак, храм св. Софии космичен, его прообраз – Вселенная, пронизанная нетварным светом. Простор, размеренная гармония этого замкнутого пространства вводят душу человека в особое состояние. А именно, человек как бы утрачивает свое «маленькое и страждущее «я»», и его существо сливается со святым космосом: «я в мире и мир во мне», «я» как бы покидает свою телесную оболочку. Свобода, свидетельствует Булгаков, «свобода в Софии» – вот основной тон его переживания. Это чувство есть чувство вселенское, Айя-София может быть храмом только Вселенской Церкви.

Здесь в размышления Булгакова о константинопольском храме входит его экуменическая мечта. Именно она побуждает его противопоставить величественной в ее космичности Айя-Софии русские храмы. В свете идеи единого вселенского христианства русская Церковь – вместе с ее архитектурой – видится Булгакову провинциальной и ущербной. «Мысль невольно отходит в русскую Византию, в наши русские домашние, семейные храмы, полные тепла и уюта. И тоже купол над ними, но это купол над домашнею церковью, небо в клети, в доме… Этот купол не есть свод над всею вселенной, о которой говорит св. София…»4. Да, отчасти согласимся мы с Булгаковым, русский храм в его прекрасных древних образцах (вспомним хотя бы Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры) не похож на св. Софию. Духовная атмосфера русского храма принципиально иная: мистика слияния с внешним миром, которую Булгаков соотносит со св. Софией, почти не знакома русскому православному человеку. Потому в поздних классицистских церквах, которых так много на Руси, ему как-то не по себе: пространственная высота (точнее, отсутствие архитектурной проработанности пространственной вертикали) оборачивается рассеивающей душу пустотой, поскольку служит помехой «внутрьпребыванию» – главному условию сосредоточенности молящегося. Русский храм иной в сравнении с византийским; но каково же его, русского храма, существо? Если византийская София являет в камне идею Вселенной в Боге, платоновский мир эйдосов, то какую идею средствами архитектуры воплощает русский храм? Греческий храм космичен; но что этому космизму противопоставила Русь? Да есть ли вообще самобытность у русской архитектуры, – ведь как и православие, архитектура пришла к нам из Византии? Попытаемся в меру сил представить некоторые наши наблюдения на этот счет.

1. Внешний облик русского храма

Исследователи соглашаются по поводу того, что самобытный тип храма возник на Руси не сразу с принятием христианства5. В домонгольскую эпоху резко различаются киевский и владимирский архитектурные стили. Киевский тип храма есть не что иное, как разновидность византийской архитектуры. Владимирские же церкви – уже нечто совсем другое. Вспомним знаменитые храмы Владимирской земли: Дмитриевский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, храм Преображения в Переяславле-Залесском. Все они белокаменные, одноглавые, компактные и нисколько не похожи ни на византийские купольные сооружения, ни на западноевропейские базилики: «Здесь создается храм, составляющий не подражание какой-либо иноземной или вообще уже существующей постройке, а произведение, отмеченное многими самостоятельными чертами»6. В ХII веке в русское сознание вошла самобытная архитектурная идея. Это обогащение русского духа – надо думать, промыслительное по природе – можно сравнить разве что с тем скачком в иконописи, которым был ознаменован ХV век: через преподобного Андрея Рублёва миру было даровано такое глубочайшее умозрение, как евхаристическая – «новозаветная» Троица. И если худо-бедно, но на настоящий момент уже разобрались с той идеей, которая воплотилась в рублёвском «образе Триединства» – во всяком случае, нашли подступы к нему, – то с владимирским, собственно русским типом православной архитектуры дело обстоит гораздо хуже. Философия архитектуры на Западе практически ничего нового по сравнению с классическими трудами Гегеля и Шеллинга не дала, – что уж говорить о России. На философском уровне проблема специфики русского храма даже и не поставлена, язык для соответствующего разговора не выработан. И идя здесь по целине, мы сразу же зададим вопрос в самом общем виде: какова идея русского храма? Можно ли рассуждать о его смысле, – ведь видятся же Булгакову осмысленными формы Айя-Софии? И если такой смысл есть, то как вписать его в общехристианское и православное предание? А вслед затем встает вопрос последний и решающий: почему же русскому народу дан именно этот тип храма, а не иной?

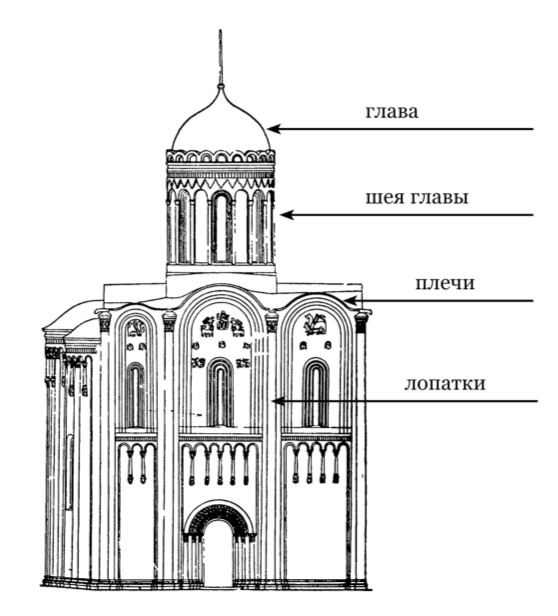

Даже и неискушенный взгляд уловит во внешнем облике, в пропорциях владимирских церквей сходство с человеческой фигурой. Знакомство с древней терминологией, принятой для обозначения деталей русского храма, подтверждает это наблюдение. Элементы здания в сознании человека древней Руси весьма точно соответствовали частям человеческого тела (см. рис. 2).

О том, что древнерусские зодчие совершенно сознательно приближали наружную форму храма к телесной человеческой форме, говорит запись в Кормчей: «Верх церковный есть глава Господня, главу бо церковную держит Христос, шею – Апостолы [здесь указание на роспись интерьера. – Н.Б.], пазухи [паруса сводов] – Евангелисты, пояс – праздники»7; часто здесь также упоминаются плечи (скат крыши), лоб (выпуклость на барабане главы) и т.д. Если придирчивый взгляд и найдет в этих обозначениях некоторые несообразности, все же тенденция очевидна: русский храм воспроизводит форму человеческого тела. Наши предки хотели сказать на языке архитектуры, что церковь – это в каком-то особенном смысле человек в его телесности. Итак, зримая, выраженная в камне платоновская идея русского храма – это человеческое тело. И определяет она отнюдь не один владимирский тип архитектуры. Московская Русь переняла ее у Владимира: первый по значению храм Московской земли – Троицкий собор ХV века Троице-Сергиевой Лавры («ноуменальный центр» России, по мысли о. Павла Флоренского) – ориентирован именно на нее. Та же самая архитектурная форма составляет основу пятиглавого собора: развитие русской архитектуры было не созданием новых фундаментальных идей, но модифицированием древнейшего одноглавого первообраза. И если этот первообраз – тело человека – с трудом распознаётся, скажем, в многоглавии церквей в Кижах или в сложной композиции собора Василия Блаженного, то это означает не смысловой скачок по сравнению с храмом ХII века, но лишь игру архитектурной мысли вокруг основополагающей старой идеи.

Рис. 2. Дмитриевский собор во Владимире8

Параллель храма и тела относится к числу интуиций, глубоко укорененных в христианском сознании. Но ее истоки еще древнее: когда Господь намекает на свое телесное воскресение и прикровенно называет собственное тело «храмом» (Ин. 2,18-21), то он апеллирует к уже известной апостолам ветхозаветной традиции. То же делает и Пётр (2 Пет. 1,13-14) – сам будучи «краеугольным камнем» Христовой Церкви. И тут стоит заметить, что хотя не только в русском языке слово «церковь» обозначает как здание храма, так и мистико-религиозное единство верующих, один только русский храм в полной мере являет в своем облике идею Церкви в ее сокровенной тайне. Ибо Церковь, согласно учению прежде всего апостола Павла, есть не в фигуральном, но в буквальном онтологическом смысле Тело Христово (Рим. 12,4-5; 1 Кор. 6,15; 10,17; 12,12-27; Еф. 1,10-11, 22-23; 3,6; 4,4; 4,15-16; 5,30; Кол. 1,18; 1,24; 2,19). А русский храм, «глава», купол которого соотносится с Христом (см. цитируемую выше Кормчую!), есть в полном и глубочайшем смысле церковь, символ Церкви Вселенской, Тела Богочеловека Христа. Русский храм – если принять во внимание эту его ключевую идею – ничуть не ущербнее, не провинциальней юстиниановской Софии, – так хотелось бы возразить Булгакову. Византийский храм – архитектурный образ обоженного космоса, русский – Богочеловека и вообще человека в его телесности, для которого Богочеловек является небесным Прообразом. И эти два православных архитектурных типа не противоречат один другому, но дополняют друг друга, будучи лишь разными символическими разворотами, модусами одной и той же реальности, являющей себя в первом случае в качестве макрокосма, Вселенной, а во втором – как микрокосм, человек.