Что же Израиль узнал о Яхве в результате исхода? Особенно выделяются три момента, два в Исх. 15: (1) Яхве – неповторим и (2) всевластен; и один во Втор. 4: Яхве – уникален.

Песнь Моисея (Исх. 15, 1-18), которую большинство ученых считает одним из ранних поэтических произведений Ветхого Завета, воспевает два удивительных заключения из того, что Бог сделал для Израиля, когда вывел их из Египта через море к свободе.

Яхве – неповторим. В этих словах суть риторического вопроса: «Кто, как ты?», прозвучавшего здесь и повторенного во многих других отрывках.

Кто, как Ты, Господи, между богами?

Кто, как Ты,

величествен святостью,

досточтим хвалами,

Творец чудес? (Исх. 15, 11).

Яхве доказал, что он выше «всех богов Египетских» (Исх. 12, 12), грандиозным явлением своего могущества, описание которого занимает первые восемь глав Книги Исход. Что израильтяне думали о Яхве в связи с монотеизмом? Считали ли они его единственным истинным божеством – в данный момент не важно. Достаточно уже того, что Бог Израилев – очевидно могущественнее всех прочих. Когда речь заходит об испытании воли и силы, Яхве нет равных. Что бы ни представляли собой боги Египта (рассказчик даже не считает нужным назвать их по именам или хотя бы упомянуть фараона, который, якобы, тоже принадлежал к их сонму), ни один из них не устоит перед Богом Израиля.

Те же риторические приемы используются в других частях Ветхого Завета, чтобы выразить благоговейный восторг перед Яхве – Богом, не знающим себе равных. Заверения в том, что нет бога, подобного Яхве («нет никого, как он» или «нет никого, как ты»), убедительно свидетельствуют: никто не сравнится с ним

• в готовности держать слово и исполнять обещания (2 Цар. 7, 22);

• в силе и мудрости, явленных, в частности, в его творении (Иер. 10, 6–7.11–12);

• в небесном собрании (Пс. 88, 7–9);

• во власти над народами (Иер. 49, 19; 50, 44);

• в прощении грехов и беззаконий (Мих. 7, 18);

• в спасении своего народа (Ис. 64, 4).

Нет никого, подобного Яхве, и потому все народы однажды придут и поклонятся ему как единственному истинному Богу (Пс. 85, 8–9). Таков миссиональный аспект этой великой истины, о котором мы снова будем говорить в четырнадцатой и пятнадцатой главах.

Итак, благодаря исходу, израильтяне узнали, что с величием Яхве не сравнится никто из других богов. Это утверждение столь ярко демонстрирует его превосходство, что его можно считать вполне равнозначным более характерному определению монотеизма. Иными словами, Яхве ни с кем не сравним по той простой причине, что его не с кем сравнивать. Он стоит особняком от всего сущего.

Яхве – царь. Завершая свою песнь, Моисей торжественно восклицает: «Господь будет царствовать во веки и в вечность» (Исх. 15, 18). В древнееврейском тексте глагол стоит в несовершенном виде; он может использоваться в широком значении: «Господь доказал, что он царь, он правит вселенной и будет править ею вечно».[55] Здесь мы впервые встречаем полноценное упоминание о Божьем царстве, причем в контексте победы Яхве над угнетателями его народа, отказавшимися узнавать его (Исх. 5, 2). Провозглашение Яхве царем содержит в себе конфликтный, полемический аспект. Яхве – царь, перед которым трепещут все прочие цари (египетские и хананейские).

В этом отрывке из Книги Исход царственность Яхве утверждается в контексте истории перехода через море и поражения армии фараона. Но поэтическое воображение еврейского автора обращается к мифологическим традициям древнего Ближнего Востока, в частности, к хананейскому эпосу об Эле и Ваале. В Угарите Ваала, чествуя, называли «нашим царем» и «Господином всей земли». Эти звания он заслужил своей победой над первобытным хаосом, который олицетворял великий бог Ямм (Море). Покорив Море, Ваал воссел на престоле, возвышающемся на священной горе, откуда он «царствует вечно». Темы победы над морем, власти над ветром, поражения морского дракона (Раава), престола, воздвигнутого над бездной (или над потопом), управления землей со святой горы заимствованы из хананейской мифологии.[56] Но встречаются они и в Ветхом Завете (например, здесь в Исх. 15) для прославления Яхве и провозглашения его царем. Очевидные отклики хананейских мифов можно найти в Пс. 28, 10; 73, 12–14; 88, 10–11; 92, 3–4; 103, 3–9; Авв. 3, 3-15 и Ис. 51, 9-16. Использование мифологических образов, разумеется, не означает, что авторы Ветхого Завета считали мифы об Эле и Ваале правдивыми. Напротив, согласно израильскому вероучению, любое упоминание об этих богах возможно лишь в контексте правления Яхве. Ветхий Завет перенял язык царства Ваала с целью противостоять ему, признавая Яхве единственным властителем земли и неба.

Кроме того, используя мифологические образы, Ветхий Завет закрепляет правление Яхве в контексте земной истории. Такие приемы свидетельствовали о том, что события, произошедшие в истории человечества, носили одновременно вселенский характер откровения. В исторической последовательности событий Израиль должен теперь признать истину о своем Боге, Яхве. Истина же эта заключается в том, что враги Яхве (будь то люди или так называемые боги) не устоят перед его победным царственным шествием. «Господь будет царствовать», – поет Моисей, как бы продолжая: «а не фараон или любой другой так называемый бог Египта и Ханаана».[57]

Однако власть Яхве – то, как он в действительности управляет своим царством, – проявляется весьма неожиданно. Он защищает слабых и угнетенных. Об этом говорится и в песне Моисея у моря, ведь она воспевает освобождение этнического меньшинства, подвергавшегося экономической эксплуатации, политическим преследованиям и, в конце концов, ставшего жертвой безжалостного геноцида со стороны государства. Но в империю фараона вторгается царство Яхве, Бога, который слышит вопль угнетенных, слышит, видит, помнит и не остается равнодушным (Исх. 2, 23–25).

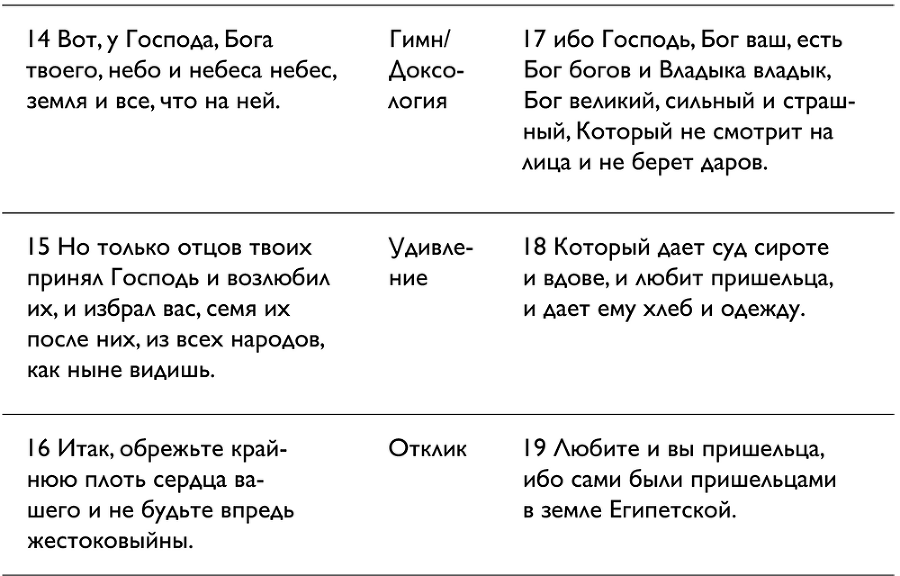

И вновь мы находим комментарий рассматриваемых нами событий в Книге Второзаконие. Во Втор. 10, 14–19 вселенское царство Яхве упоминается, как это ни парадоксально, одновременно с глубоко индивидуальным состраданием. Этот отрывок имеет форму гимна с двумя параллельными частями, по три стиха в каждой. Первый стих каждой части (ст. 14, 17) – хвалебное восклицание. Второй (ст. 15, 18) выражает удивление. И, наконец, третий (ст. 16, 19) представляет собой практический и этический отклик, ожидаемый от Израиля в ответ на только что прозвучавшие утверждения (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1. Второзаконие 10, 14–19

В двух вступительных славословиях звучит поразительное заявление: Яхве владеет вселенной (ибо она принадлежит ему целиком и полностью, ст. 14) и правит ею (поскольку ему подчиняются все власти и начальства, ст. 17). В других местах Писания сказано, что Бог владеет вселенной по праву Создателя (напр., Пс. 23, 1–2; 88, 12–13; 94, 3–5). Сила Творца лежит и в основании его притязаний на всевластие (Пс. 32, 6-11; 94, 3; Ис. 40, 21–26). Но самое удивительное во Втор. 10 заключается в том, что, во-первых, Бог – владыка вселенной – избрал Израиль среди всех народов земли, чтобы заключить с ним завет (ст. 15). Кроме того, власть этого Бога над прочими начальствами и силами, человеческими и космическими «богами и владыками» оберегает самых слабых и обездоленных членов общества: вдов, сирот и пришельцев (ст. 18). Более того, параллель между стихами 15 и 18 дает понять, что, спасая Израиль от тяжкого рабства в Египте, одевая и питая их в пустыне, Бог действовал в полном соответствии со своим характером – он делал для Израиля то же, что обычно делает для всех остальных. Яхве всегда помогает тем, кто оказался далеко от дома. Таков этот Бог. Яхве любит проявлять любовь, особенно к нуждающимся и «пришельцам». Поскольку в Египте израильтяне чувствовали себя обездоленными и нуждались в помощи, им тоже было даровано сострадание и справедливость. Яхве, которого Израиль теперь знал как царя, правит справедливо и милостиво. Воистину «Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим» (Пс. 88, 15).[58]