Вот как и в чем лучше всего накапливать механическую энергию, да и энергию вообще. Дело в том, что прогресс в деле создания сверхпрочных материалов не стоит на месте, и уже предсказано создание так называемых «плотноупакованных» и «звездных» материалов фантастической прочности и плотности. Маховик из таких материалов сможет, например, служить двигателем, т. е. снабжать энергией автомобиль весь срок его службы, будучи раскрученным еще на конвейере!

Пружина, резина или газ?

Позвольте, маховики, супермаховики… а что, в пружинах, как это делается, например, в механических часах или игрушках, разве не запасают механическую энергию? Ведь существуют же «упругие» накопители, или аккумуляторы энергии.

Аккумуляторы с использованием упругости или потенциальной энергии применялись человеком еще в глубокой древности: вспомним хотя бы о луках, самострелах и катапультах. В эпоху Возрождения пружинные двигатели можно было встретить в заводных игрушках, часах и даже в «самобеглых» каретах (рис. 70), предназначенных исключительно для торжественного выезда королей. Пружины тогда ковали кузнецы, и стоили они весьма дорого.

Рис. 70. Механическая карета XVI в. с пружинным двигателем, заводимым ступальным колесом (с рисунка Альбрехта Дюрера)

Сейчас же пружинные двигатели для самых различных механизмов выпускаются многомиллионными сериями. Наиболее распространенные из них – двигатели со спиральной пружиной. Закаленная пружинная лента закладывается в обойму (барабан), крепится одним концом к ней, другим – к валу и заворачивается вокруг него (рис. 71). В таком «взведенном» состоянии пружина «заневоливается», т. е. оставляется на несколько часов или дней для стабилизации упругих свойств. КПД этих двигателей выше 0,9. Пружинная лента работает на изгиб. Причем та ее часть, что напряжена сильнее (навернута на меньший диаметр), аккумулирует больше энергии; периферийные же части напряжены слабее – стало быть, и аккумулируют меньше энергии. Если же пружину предварительно изогнуть S-образно, тогда все ее участки будут напряжены равномерно, и она накопит гораздо больше потенциальной энергии.

Рис. 71. Пружинный аккумулятор со спиральной пружиной (а) и S-образная спиральная пружина (б): 1 – обойма; 2 – пружина; 3 – вал

Поднять энергоемкость спиральных пружин можно еще, придав им желобчатый профиль. Наворачиваясь на вал, такая пружина претерпевает деформацию изгиба как в продольном, так и поперечном направлениях и накапливает максимальную энергию. S-образные пружины с желобчатым профилем обладают и другими достоинствами, например почти постоянным крутящим моментом.

Рис. 72. Гидроаккумулятор с пружинным двигателем: 1 – пружина; 2 – поршень; 3 – гидромотор

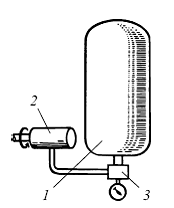

Для машин с гидравлической системой лучше всего подойдет гидроаккумулятор с пружинным двигателем (рис. 72). В нем накопление и выделение энергии производятся при закачке или выпуске масла. Здесь пружина уже не ленточная, а проволочная. Эффективность проволоки можно значительно повысить, удалив осевые участки, которые при ее кручении не участвуют в процессе накопления энергии. Конечно, изготовление вместо пружинной проволоки трубки с высокими прочностными свойствами куда сложнее и труднее, но при необходимости приходится идти и на это. Однако, несмотря на все меры по увеличению энергоемкости пружинных двигателей, они по этому показателю сильно отстают от аккумуляторов других видов. Например, энергоемкость маховиков превышает энергоемкость любых пружин при той же прочности материала в десятки тысяч раз! Каковы же пути повышения энергоемкости «упругих» аккумуляторов? Накопленная в аккумуляторе механическая энергия тем выше, чем значительнее сила и перемещение под действием этой силы. Следовательно, в качестве аккумулирующего элемента целесообразно использовать материалы, допускающие большие деформации под действием больших сил. И здесь, пожалуй, не найдешь ничего лучшего, чем газ. При его сжатии запасается огромная энергия, соизмеримая с энергией перспективных электроаккумуляторов и маховиков. К сожалению, и недостатки «газовых» аккумуляторов (рис. 73) весьма существенны.

Рис. 73. Газовый аккумулятор (пневмоаккумулятор): 1 – баллон; 2 – пневмодвигатель; 3 – клапан

Прежде всего, закачивать газ в баллон надо компрессором, а отбирать энергию – пневмодвигателем. А КПД этих агрегатов довольно невысок: хорошо, если удастся использовать хоть четверть затраченной энергии. И еще: газ при сжатии нагревается, а при расширении охлаждается. Поэтому только что закачанный газ в баллоне очень горяч, но со временем он охлаждается, принимает температуру окружающей среды, и это выделяющееся тепло уносит с собой до 40 % накопленной энергии – от запасов газового аккумулятора остаются лишь жалкие крохи.

Однако есть способ повышения КПД газовых аккумуляторов – это их симбиоз с гидроприводом (рис. 74). Выше был упомянут пружинно-гидравлический аккумулятор, где энергию аккумулирует пружина, а гидросистема выполняет лишь роль трансмиссии. При этом КПД аккумулятора (называемого гидрогазовым) сильно возрастает. Во-первых, газ расширяется в гораздо меньшей степени, чем в чисто газовых аккумуляторах, и при этом происходит гораздо меньшее тепловыделение. Во-вторых, гидросистема, которая в данном случае является гидрообьемной, или статической, обладает весьма высоким КПД. Поэтому гидрогазовые аккумуляторы находят широкое применение для аккумулирования значительных количеств энергии в самых различных машинах: прессах, стартерных устройствах, самолетах.

Рис. 74. Гидрогазовый (гидропневматический) аккумулятор: 1 – газовая полость; 2 – жидкость; 3 – эластичная перегородка; 4 – обратимая гидромашина; 5 – бак

Для повышения удельной энергии гидрогазовых аккумуляторов баллон, в который закачан газ, выполняется из возможно более прочных материалов, имеющих к тому же низкую плотность. Такими материалами могут быть стеклянное или графитовое волокно на эпоксидной связке, а также целый ряд недавно разработанных сверхпрочных материалов. Баллон лучше всего изготовить в виде сферы (она имеет наименьшую площадь при наибольшем объеме), внутренняя поверхность которой соответствующим образом герметизирована. Для закачки в баллон используются газы, технически инертные, – обычно азот, реже гелий. Газовая и жидкостная среды в таком аккумуляторе чаще всего разделяются. В старых конструкциях цилиндрических баллонов это делалось с помощью свободного поршня, а в более прогрессивных, в том числе и сферических, – с помощью эластичной перегородки. Давление газа в таких аккумуляторах обычно бывает 15—40 МПа.

Гигантские газовые аккумуляторы могут применяться в качестве аккумулирующих устройств для электростанций. Энергия будет запасаться в аккумуляторе путем сжимания газа (разумнее всего – воздуха) в ночное время, когда расход электроэнергии мал. В часы пик при потребности в максимальной мощности электростанции газ будет подаваться на мощные турбины или другие пневмодвигатели, добавляя накопленную энергию к энергии электростанции. Согласно существующим проектам газ предполагается закачивать в огромные полости под землей (например, выработанные шахты).

Но вернемся к твердым веществам. Неужели нет таких веществ, которые, имея достаточную прочность (например, как у металлов), имеют при этом высокую упругую деформацию? Тогда пружина из таких материалов накопила бы побольше энергии.