Часы солнечные компасные. XVII в.

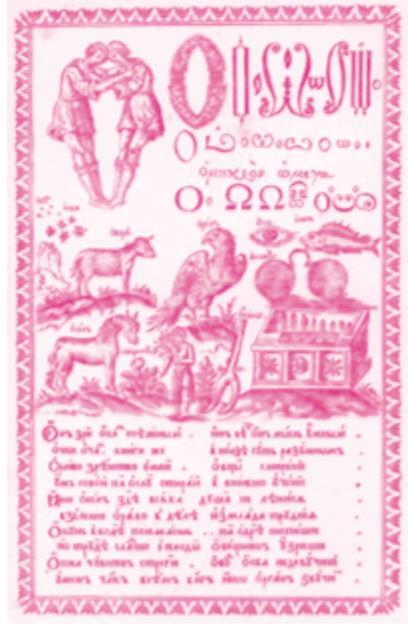

Звездозаконник. Гравюра из «Букваря» Кариона Истомина. XVII в.

Кроме того, в России была издана большая настенная карта, наглядно изображавшая гелиоцентрическую картину мира, а Карион Истомин издал энциклопедическую книгу «Полис», в которой среди сведений о 12 науках находился большой раздел об астрономии.

В связи с расширением границ Русского государства в ходе путешествий землепроходцев расширялись географические познания. Были выпущены описания путешествий и множество «чертежей» (карт). Например, в 1627 г. была составлена «Книга Большому чертежу», содержащая перечень всех русских городов с указанием расстояний между ними и краткими этнографическими сведениями. В середине и конце XVII в. были составлены карты сибирских земель.

Русские путешественники первыми из европейцев обследовали моря, омывающие Северную Азию, собрали сведения о Таймыре, Чукотке, Камчатке, Курильских островах. Семен Дежнёв открыл пролив между Северной Азией и Америкой и путь из Ледовитого океана в Тихий.

Исторические труды. XVII век был богат грустными и радостными для россиян событиями. Историки стремились запечатлеть то, чему были свидетелями.

Наряду с традиционными летописными формами появились новые формы исторического повествования: мемуары, сказания, повести. Летописная форма сохранилась в официальных исторических трудах – хронографах, «Новом летописце».

С середины XVII в. утвердился прагматический подход в изложении исторических событий, для которого характерно подробное изложение фактов в их связи друг с другом. Если раньше ход истории объяснялся Божественной волей, то теперь историки искали объяснение происходящего в поступках людей. Интересно, что во многих сочинениях присутствует не только личное отношение автора к событиям, но и оценка событий с точки зрения различных социальных слоев. Например, сочинения Авраамия Палицына, Ивана Хворостинина, Ивана Тимофеева в качестве причины Смуты представляют «непослушное самовластие рабов», которые «хотя-ще быти господами». А псковские повести отмечают, что Смута и «великая разруха» произошли из-за «лучших людей», «мир всколебавших всякими неправдами». «Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском», написанная в конце 1610 – начале 1611 г., уже не акцентирует внимание на «войне меньших и лучших», а воспевает единение всех в «народном море всей земли» в борьбе за восстановление независимости и суверенитета.

3. ЛИТЕРАТУРА

В XVII в. образовался новый широкий круг читателей – посадские люди. Они любили читать сочинения светского характера, особенно сатирические произведения. Интерес к сатире, видимо, шел от любимых народом фарсов, которые разыгрывали на площадях скоморохи. Появляется множество сатирических иносказательных повестей, бичующих пороки – плутовство, ябедничество, обман («История о российском дворянине Фроле Скобееве»), земельные тяжбы, кончавшиеся победой сильного («Повесть о Ерше Ершовиче»), жадность и корыстолюбие судей («Повесть о Шемякином суде»), поощрение пьянства в царских кабаках («Служба кабаку»), заносчивость иноземцев на русской службе и их невежество («Лечебник»). Никон и иные ревнители православия пугались «обмирщения книг». А между тем многие сатиры как могли защищали старину. Откроем «Повесть о Горе-Злочастии». Перед нами герой – безымянный молодец, который пренебрег домостроевскими советами родителей и стал жить своим умом. И пришел он к похвальбе, к пьяному разгулу, а в конце концов, впал в «злую немерную наготу, босоту и бесконечную нищету». Не знал, куда голову преклонить, пока не ушел в монастырь и не стал иноком.

Лист из «Букваря» Кариона Истомина

Вопросы и задания

1. Как учили детей в XVII в.? 2. Какие новшества появились в школьном образовании? 3. Расскажите о Славяно-греко-латинской академии. 4. Как развивалась в России наука? 5. Чем исторические труды XVII в. отличались от летописания предшествующего времени? 6*. Ученые считают, что литература XVII в. стала носить более светский характер и была рассчитана на более широкий круг читателей. На основании каких фактов историки сделали этот вывод?

§ 18. Искусство

1. АРХИТЕКТУРА

В XVII в. развивалась церковная и гражданская архитектура. Зодчие не просто возводили здания, а пытались в отдельных городах создать единый архитектурный ансамбль, где бы новые храмы, дома, крепостные стены сочетались с постройками иных времен и местным ландшафтом. Особенно это удалось в Москве, Ростове, Ярославле, Суздале.

Церковь Иоанна Златоуста. Ярославль, XVII в.

В Москве в те времена проживало полмиллиона человек. Это был гигантский для XVII в. город. Он раскинулся широко и был виден издалека благодаря высоким кремлевским башням и множеству золотых маковок, вознесенных к небу на шатрах церквей и монастырей. Центром кремлевского ансамбля оставалась колокольня Ивана Великого – самое высокое сооружение столицы (81 м). В 1635-1636 гг. для царских детей был построен Теремной дворец. Красочное декоративное внешнее убранство дворца – резной белый камень, цветные изразцы, роспись стен и сводов – характерно для русской архитектуры второй половины XVII в.

■ Трехэтажный дворец стоит на высоком подклете (нижний этаж, имевший хозяйственное назначение). За исключением нижнего белокаменного этажа, сохранившегося от дворца XVI в., все здание возведено из кирпича. На верхнем этаже есть «чердак» – теремок с четырехскатной золоченой кровлей, окруженный открытой террасой – «гульбищем». Рядом с теремком находится «смотрильная» башня.

По московским слободам и ближайшим пригородам столичные бояре и купцы поставили много новых храмов.

Теремной дворец Московского Кремля. Архитекторы А. Константинов, Б. Огурцов, Л. Ушаков, Т. Шарутин. 1635-1636 гг.

Патриарх Никон и Священный собор 1652 г. решили возродить греческое «благолепие». Обязательным был объявлен унаследованный от Византии пятиглавый храм. Но искусство развивается по своим законам. Возрождения «благолепия» не произошло, а запрет на шатровое завершение храмов содействовал выработке нового, «смешанного» стиля: появились пятиглавые церкви с шатровой колокольней и причудливыми крыльцами, пристройками, переходами. Архитектурный стиль XVII в. обычно называют «нарышкинское» или московское барокко.

Среди лучших образцов нового стиля второй половины XVII в. церковь Живоначалъной Троицы (Москва), Покровский храм под Москвой в усадьбе Л. К. Нарышкина в Филях, церкви Ильи Пророка в Ярославле, Иоанна Златоуста под Ярославлем и др.

В XVII в. продолжалось строительство на территории русских монастырей, ансамбли которых складывались веками. Во многих сохранились церкви XIV-XVI ВВ., а в Киево-Печерском, в Юрьевом под Новгородом и некоторых других монастырях стояли храмы и постройки более ранней поры. Однако свой законченный вид русские обители приобрели в XVII столетии. Это относится к знаменитым Троице-Сергиеву, московскому Новодевичьему, Иосифо-Волоколамскому, Саввино-Сторожевскому под Звенигородом, Соловецкому монастырям, суздальским обителям и ряду других.

Сказочные деревянные храмы, собранные плотниками без единого гвоздя, по-прежнему украшали многие города Русского государства XVII в. Строили также деревянные терема и дворцы. Вершиной светского деревянного зодчества считается дворец Алексея Михайловича в Коломенском под Москвой. До наших времен этот дворец, к сожалению, не сохранился.