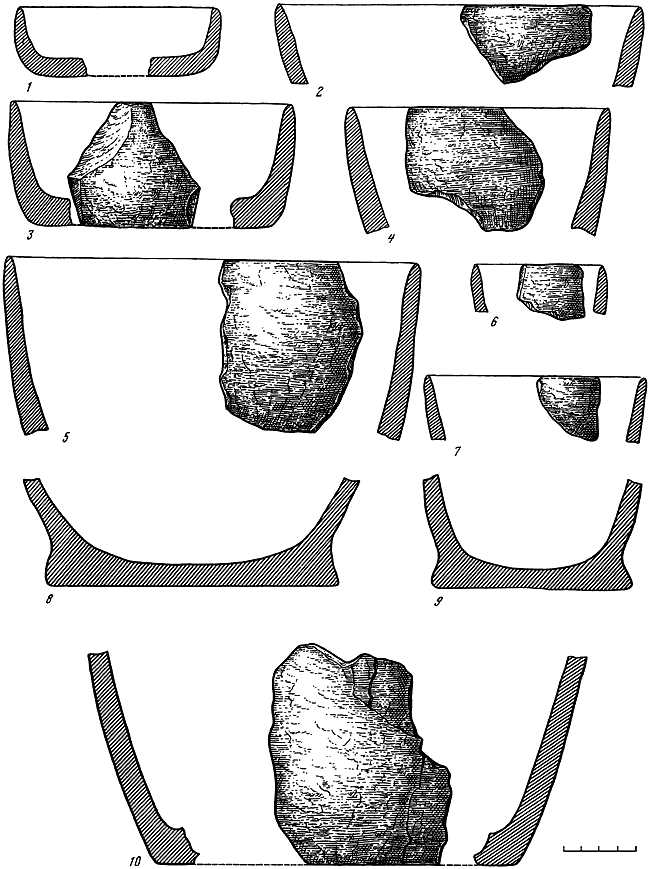

Керамический материал (рис. 25) на всех поселениях сильно фрагментирован. Судя по немногим целым экземплярам, сосуды были плоскодонные, имели баночную форму с небольшим расширением тулова. Венчики на более ранних памятниках прямые, в редких случаях слегка отогнутые вовнутрь или наружу. На более поздних памятниках края венчиков часто уплощаются и имеют небольшую скошенность наружу. Вся керамика слабого обжига, в составе глины крупная примесь гранитной дресвы. Поверхность сосудов не орнаментирована. На наиболее поздних памятниках появляется резной геометрический орнамент из зигзагов, елочек, рельефные валики и выступы, насечки по венчику.

Рис. 25. Керамика стоянок Нижняя Шиловка (2, 4, 5, 8, 9) и Кистрик (1, 3, 6, 7, 10).

Западно-кавказская неолитическая культура достаточно своеобразна, сложилась, видимо, на местной мезолитической основе и развивалась без резких изменений в составе инвентаря. Импорт обсидиановых изделий, типологическая близость ряда геометрических орудий Западного Кавказа и Крыма, сходство некоторых форм и орнамента керамики Кавказского Причерноморья и Южного Закавказья говорят о налаженных контактах западно-кавказских племен с соседними областями. Однако существенных изменений в развитии неолитической культуры Кавказского Причерноморья эти взаимоотношения как будто не принесли. Налицо ее постепенное последовательное развитие.

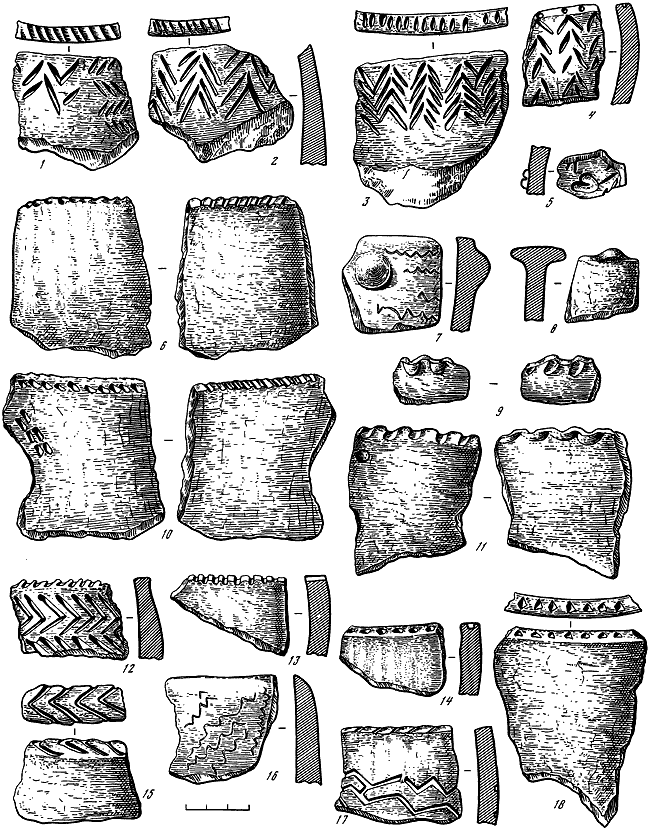

В рамках единой неолитической культуры Кавказского Причерноморья Л.Д. Небиеридзе (1972) выделяет два локальных варианта: западный и восточный. В Нижней Шиловке и Кистрике (западная группа) имеются пластинки с выделенной головкой, а в Одиши, Анасеули II, Гурианте (восточная группа) их нет. Для Шиловки и Кистрика характерны высокие трапеции и неорнаментированная керамика, а в Одиши, Анасеули II (рис. 26), Гурианте преобладают высокие прямоугольники и есть орнамент на сосудах. Не исключено, однако, что эти различия не столько локальные, сколько хронологические. Показательно хотя бы то, что на поселении Махвилаури, расположенном восточнее Одиши, Анасеули и Гурианты, орнаментированной керамики нет, точно так же, как в западной группе.

Рис. 26. Керамика стоянки Анасеули II.

Имеющиеся в настоящее время материалы позволяют наметить три этапа развития неолитической культуры Кавказского Причерноморья.

Первый этап — ранний (Анасеули I, Дарквети, Апианча, Лемса, Кобулети), характеризуется отсутствием или очень малым числом находок керамики, инвентарем, близким к мезолитическому, и появлением шлифованных орудий с линзовидным и округлым сечением.

Следующий этап — развитой неолит (Хорши, Гали I, Нижняя Шиловка, Кистрик, Махвилаури) характеризуется неорнаментированной керамикой, обилием трапеций (в том числе высоких) с двусторонней обработкой краев и односторонней — верхнего конца, распространением трапеций со струганной спинкой, острий (проколок, разверток) и резчиков, шлифованных топоров с трапециевидным сечением и прямыми лезвиями.

Третий этап — поздний неолит (Чхортоли, Гумуриши, Одиши, Мамати, Анасеули II) — отличается орнаментированной керамикой, распространением прямоугольников, почти полностью покрытых струйчатой ретушью, и низких удлиненных трапеций, появлением зернотерок.

Сложнее определить абсолютный возраст неолита Кавказского Причерноморья, поскольку радиокарбоновых дат стоянки не имеют. Многие исследователи отмечали сходство неолита Кавказского Причерноморья с памятниками Западной Грузии — Цопи и Самеле-Клде, что проявляется в сходстве кремневых изделий, части керамики и особенно ее орнаментации. Но в комплексах Самеле-Клде и Цопи преобладают фрагменты сосудов с хорошо заглаженной поверхностью и присутствуют керамика и костяные изделия, типичные для шулавери-шомутепинской культуры Южного Закавказья.

На сосудах III–I горизонтов Шулаверис-гора и VII–VI горизонтов Имрис-гора имеется резной орнамент, по технике нанесения и по мотивам (елочные, геометрические и вертикально-волнистые узоры) повторяющий орнаментацию керамики поселений Одиши и Анасеули II. Сходство прослеживается и в характерных насечках по краю венчиков и приемах украшения сосудов налепными коническими выступами.

Резной геометрический орнамент появляется только на определенной стадии развития шулавери-шомутепинской культуры (по Т.В. Кигурадзе, на II ее ступени) и за ее пределами не встречается (Кигурадзе, 1976). Поэтому можно говорить о прямых контактах населения западного и восточного Закавказья на этой стадии развития культуры.

Для поселений шулавери-шомутепинской культуры имеется девять дат по С14. На основе этих определений и с учетом переднеазиатских аналогий существование шулавери-шомутепинской культуры приурочивается к VI–V тыс. до н. э. (Мунчаев, 1975). Исходя из этого, время существования западно-кавказской неолитической культуры должно быть отнесено к VI — первой половине V тыс. до н. э. Следует, однако, иметь в виду, что определение абсолютного возраста неолитической культуры Кавказского Причерноморья пока зиждется только на корреляции с культурой, хронология которой остается дискуссионной. Своих же прочно обоснованных дат неолит Кавказского Причерноморья не имеет.

Вопрос о занятиях населения, оставившего стоянки типа Нижнешиловской и Кистрика, пока остается открытым. На поселении Кистрик и местонахождениях в р-не городов Сочи и Зугдиди (Урта) найдены каменные тяпкообразные орудия типа древнейших переднеазиатских мотыг. Однако нигде пока еще нет четких стратиграфических подтверждений принадлежности этих орудий неолитическому слою. Другие бесспорно земледельческие орудия на неолитических стоянках отсутствуют. Как орудия для обработки земли принято расценивать каменные изделия типа пик из Кистрика и других близких памятников, но, возможно, это лишь заготовки для топоров. Л.Н. Соловьев (1967) упомянул о находке обугленных зерен злаков в хозяйственной яме Кистрикского поселения. На более поздних стоянках есть зернотерки.

Костные остатки сохранились только в пещерных стоянках Апианча и Дарквети. В последней наряду с костями диких животных встречаются также и кости домашних — быка, свиньи, козы и собаки. Это первое указание на то, что обитатели поселений этого круга овладели навыками содержания домашних животных. О том же свидетельствуют и материалы из Прикубанья, связанные с другой неолитической культурой, во многом близкой западно-кавказской.

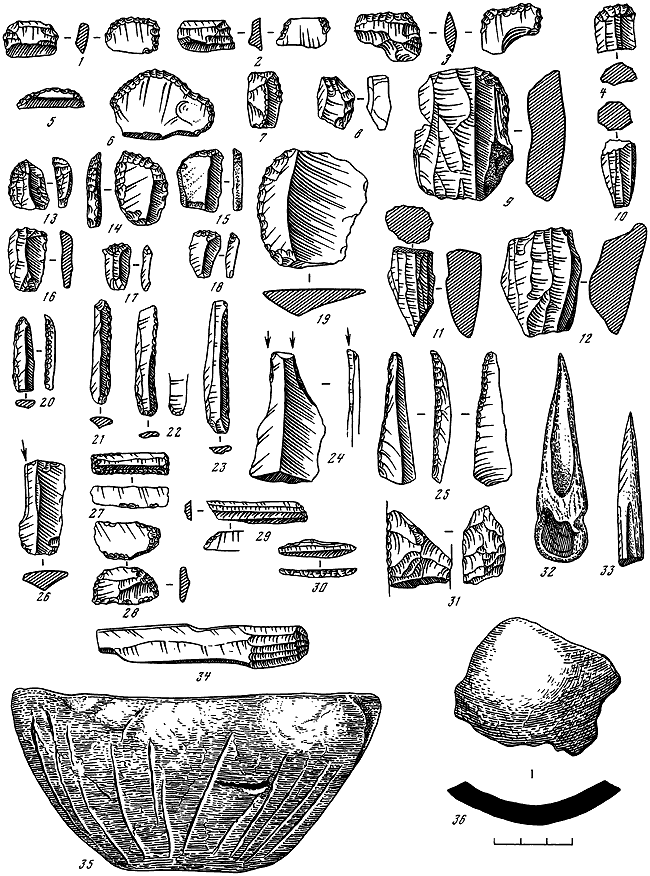

В 1961 г. А.А. Формозов (1971) провел раскопки Каменномостской пещеры, расположенной на мысу у слияния безымянного ручья с ручьем Мешоко, впадающим в р. Белую — приток Кубани. В слое, перекрывающем палеолитический, выявлено два горизонта — неолитический и энеолитический (майкопской культуры). Нижний горизонт (мощность 20–40 см) содержал свыше 1000 кремневых изделий, три костяных орудия, 26 фрагментов глиняных сосудов (рис. 27, 10–30), кости крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, собаки и диких животных (определения В.И. Цалкина).

Рис. 27. Материалы местонахождения Овечка (1–9) и второго слоя Каменномостской пещеры (10–30) в Прикубанье.

В коллекции из Каменномостской пещеры наряду с призматическими, коническими и карандашевидными нуклеусами есть несколько ядрищ призматической формы со скошенными площадками, сработанных по одной плоскости до превращения в тонкие плитки. Аналогии известны в неолите Северного Причерноморья. Много пластин без вторичной обработки. Среди ретушированных пластин встречаются с приостряющей ретушью по краю, с выемчатым краем, с притупленным краем и притупленными концами, с кососрезанными ретушью концами. Имеется несколько пластин с подтесанными концами. Большинство скребков (8 экз.) изготовлено на пластинах и принадлежит к типу концевых. Единичными экземплярами представлены угловые резцы на пластинках, острие-проколка, шаровидные отбойники, обломок крупного наконечника стрелы с двусторонней ретушью, трапеции и сегменты. Форма геометрических микролитов выработана нечетко. Наряду с кремневыми орудиями найдены две костяные проколки и долотце из расколотой трубчатой кости.