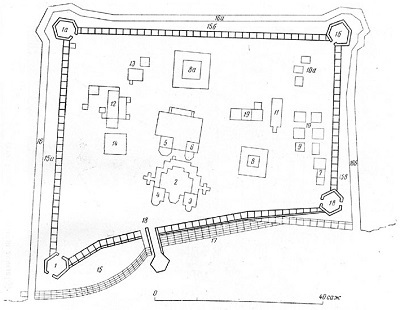

Рис. 10. План крепости (по чертежу, приведенному на рис. 8.) 1 — Водяные ворота; 2 — потайной выход; 3, 3а, 3б — ров; 4 — церковь; 5 — колокольня; 6, 6а — пороховые погреба; 7 — артиллерийский цейхгауз; 8 — канцелярия; 9 — гауптвахта; 10 — старый воеводский дом; 11 — винный погреб; 12, 12а — магазины; 13 — гостиный двор

Примерно также выглядит Кольский деревянный «город» и на «Плане Кольскому острогу». Однако здесь четырёхугольник крепости приближается к параллелограмму, а плотность ее внутренней застройки несколько больше (рис. 10). Глухие башни стоят здесь также иначе; одна их грань, как и у проезжих башен, выступает внутрь «города». Существенно, кроме того, что в отличие от «Плана городу Коле» резкий излом береговой стены обращен здесь внутрь крепости и имеет в середине разрыв, а стоящая тут башня располагается на некотором расстоянии от восточной стены. Возможно, что такое несоответствие двух чертежей объясняется не столько неточностью первого из них, сколько перестройкой стены в связи с ее подмывом рекой во время разливов. Наконец, в отличие от предыдущего чертежа на «Плане Кольскому острогу» рядом со средней башней восточной стены показаны «Водяные ворота», а в южной, близ глухой юго-западной угловой башни, — «потаенный выход из крепости за город» для вылазок, являющийся, вероятно, одним из двух тайников, о которых в феврале 1701 г. упомянул капитан Г. Животовский.

Таким образом, все 3 рассмотренных чертежа дополняют друг друга. На них изображена одна и та же деревянная Кольская крепость. Сравнивая эту крепость с описаниями, сделанными выше, не трудно установить, что перед нами — в основном «острог» Колы конца XVII в.; наряду с 5 рублеными башнями он также имеет одну городовую стену, рубленную тарасами, и 3 двойных острожных стены, сделанных в виде тыновой ограды. Поскольку эти чертежи являются копиями, можно предположить, что подлинники были сделаны ранее 1701 г., когда перестройка Кольского острога еще только началась. Отсутствие на них колодца, вырытого у воеводского двора в 1701 г., подтверждает это.

На других чертежах деревянные военно-оборонительные сооружения Колы существенно отличаются от острога на 3 рассмотренных чертежах.

Рис. 11. «План Колы»

На «Плане Колы»[952] (рис. 11) все стены крепости, в противоположность предыдущим чертежам, — одинаковой конструкции; экспликация поясняет, что «разделенные на части», они имеют «вырубленые анбары». Средняя башня стоит уже на значительном расстоянии от восточной стены; вынесенная в воду, она соединена с ней переходом. С его южной стороны в стене изображены «Водяные ворота», соединяющие крепость с «отрубом» (рис. 12). Экспликация чертежа указывает на наличие пушек во всех 5 крепостных башнях и поясняет, что пространство между стенами и рвом — это «ход подле стены». Внутри крепости, наряду с большим количеством построек, показаны Воскресенская церковь, Благовещенский храм и теплая Спасская церковь. Двух последних не было на предшествующих чертежах[953].

Рис. 12. План крепости (по чертежу, приведенному на рис. 11). 1, 1а, 1б, 1в — башни, на которых стоят пушки; 2 — Воскресенская церковь; 3 — Никольский придел; 4 — Георгиевский придел; 5 — Спасская теплая церковь; 6 — Благовещенский храм; 7 — гауптвахта; 8, 8а — пороховые погреба; 9 — артиллерийский цейхгауз; 10, 10а — магазины; 11 — винный погреб; 12 — воеводский двор; 13 — воеводские амбары; 14 — колокольня; 15, 15а, 15б, 15в — ход подле стены; 16, 16а, 16б — сухой ров; 17 — отруб; 18 — Водяные ворота; 19 — воеводская канцелярия

Отличие этой крепости от крепости предыдущих чертежей показывает, что здесь изображен уже не острог конца XVII в., а сменивший его «город» начала XVIII в. Однако этот «город» явно сохранил особенности старого острога; он также четырёхуголен, стоит на его месте и занимает центральное положение в общей планировке Колы.

Рис. 13. «Кола с ситуацией». (Фрагмент центральной части чертежа)

Впрочем, чертеж «План Колы» дает представление только о структуре Кольской крепости, выстроенной в начале XVIII в. Конструкцию ее стен и башен фиксируют 3 других чертежа. Основным из них является генеральный план города — «Кола с ситуацией»[954] (рис. 13). Дата на оборотной стороне относит его к 1740 г., однако она поставлена позже его изготовления. Два других, не датированных чертежа, дополняют этот генеральный план.

Рис. 14. «План города Кола»

Одним из них — «План города Кола»[955], с планом деревянной Кольской крепости (рис. 14) снабжен экспликацией — «пояснением литер». В его левом верхнем углу помещен разрез стены и рва перед ней. Надпись внизу справа (под рамкой) указывает, что этот чертеж «копировал инженерного корпуса ученик Алексей Поспелов». Вторая, расположенная несколько выше, надпись свидетельствует, что копия соответствует оригиналу.

Рис. 15. Планы и разрезы Кольских башен

Другой чертеж с планами и разрезами Кольских башен (рис. 15) снабжен лишь экспликацией, поясняющей их названия[956]. Эти названия соответствуют названиям на чертежах «План города Кола» и «Кола с ситуацией», но несколько отличаются от названий на плане 1719 г.

Все 3 упомянутых чертежа выполнены, несомненно, одновременно. Характер их графики позволяет утверждать, что они исполнены одним автором, — очевидно, Алексеем Поспеловым. По-видимому, эти чертежи сделаны в 1737–1738 гг. под руководством кондуктора Федора Неелова по обмерам, выполненным им и инженер-прапорщиком Степаном Хвостовым между 1732 и 1736 гг.[957]

На чертежах Ф. Неелова и А. Поспелова конфигурация Кольской крепости та же, что и на чертеже «План Колы» (ср. рис. 12; 14). Размеры ее невелики; кондуктор Гантвич в рапорте от 8 июня 1732 г. писал «имеющаяся здесь [т. е. в Коле] деревянная крепость зело мала и оная имеет только 64 сажени 2 фута 3 цолота длиною, а ширины не более как 41 сажень 1 фут 9 цолотов»[958]. Это соответствует данным и на «Плане города Колы».

Конструкция крепости была необычной для русской деревянной военной архитектуры. Кольский воевода Д. И. Унковский, давая описание северо-восточной стены, выстроенной в 1703 г. между Егорьевской и Водяной башнями, особо подчеркнул, что под ее мостом «вместо Тарасов или быков» сделаны «амбары»[959]. Экспликация чертежа «План города Колы» также говорит об амбарах в городовой стене, занятых различными припасами. Следовательно, основу всех стен Кольского деревянного «города» начала XVIII в. составляли складские помещения, поверх которых был настлан мост боевого хода.