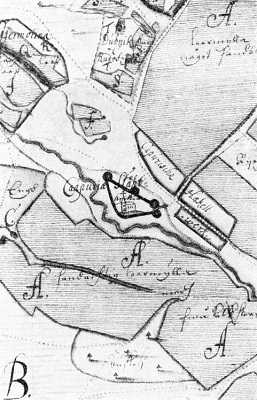

Рис. 2. Генеральный план крепости Копорье. Чертеж первой половины XVIII в.

Копорская крепость стоит на вершине высокой известняковой скалы, которая со всех сторон окружена глубокими естественными оврагами (рис. 2)[500]; эта скала как бы вздыбилась из огромной природной расщелины, образовавшейся в более или менее ровном плато, постепенно понижающемся к северу. Особенно крут и обрывист юго-западный склон скалы, поднимающийся над уровнем дна оврага более чем на 50 м. По этому оврагу протекает маленькая речка Копорка; «в Вотцкой пятине город Копорья на реце на Копорье», — сообщает о стоящей над ней крепости переписная книга 1500 г.[501] В некоторых местах эта речушка образует небольшие водопады. Во времена глубокой древности она, несомненно, была более широкой и протекала с обеих сторон скалы; остатки ее русла с северо-востока можно обнаружить непосредственно на месте и видеть на генеральном плане крепости первой половины XVIII в. (см. рис. 2). Это говорит о том, что высокая известняковая скала, на которой возвышается крепость, окружалась когда-то водным пространством со всех сторон и была еще более неприступной.

Финский залив, в который Копорка вливается, находится сейчас довольно далеко от крепости: он еле виден с ее стен. Однако в древние времена воды залива подходили, вероятно, довольно близко к известняковой скале, так как в «Книге Большому чертежу» XVII в. сказано, что «город Копорье на берегу Котлина озера»[502]. Народное предание также говорит, что 300 лет тому назад Финский залив простирался вплоть до Копорья[503]. Естественно, что при таком положении военно-стратегическое значение Копорской крепости в условиях конца XV в. — начала XVI в. еще более увеличивалось; доминируя над всей округой и контролируя русла протекающих поблизости рек, она наблюдала одновременно и за прибрежной частью морского залива, откуда приблизившийся противник мог совершить нападение, организовав высадку десанта.

Рис. 3. План крепости Копорье. Чертеж первой половины XVIII в.

В плане Копорская крепость имеет форму треугольника, полностью соответствующего верхней, довольно ровной площадке скалы (рис. 3)[504]. П. П. Покрышкии, осматривавший памятник в 1908 г. и сделавший его черновой схематический чертеж[505], в пояснении к нему отметил: «Крепость узкая; сторона к старому руслу [т. е. северо-восточная][506] защищена 4 башнями и хорошо сложенной стеной, а противоположная сторона [т. е. юго-западная] сложена плохо и преимущественно п[отому], ч[то] там большой обрыв и не для чего была защищать [крепость с этой стороны] особо тщательно».

Рис. 4. Юго-западная стена крепости Копорье

Это замечание довольно справедливо. С той стороны, где из-за крутизны склона скалы приблизиться вплотную к крепости почти невозможно, башен нет; здесь имеется только стена, стоящая непосредственно на кромке обрыва (рис. 4). Там же, где склон более отлогий и подход к крепости вполне< осуществим, башни есть (рис. 5). Следовательно, строя Копорскую крепость и создавая ее круговую оборону, зодчие исходили из условий естественного окружения известняковой скалы и возможностей ее штурма.

Рис. 5. Башни северо-восточной стены крепости Копорье

Подобное расположение башен имеется в Изборске, Острове и Порхове, т. е. в крепостях, выстроенных в основном в XIV в.[507] У них башни тоже стоят там, где естественных преград нет, и отсутствуют, где они имеются[508]. Повторение такого принципа расположения башен в Копорье говорит, возможно, об устойчивости древних традиций построения городовой обороны в зависимости от места расположения крепости. Возможно также, что старая новгородская твердыня конца XIII в. оказала существенное влияние на планировку Копорской крепости конца XV в. — начала XVI в.[509]

Рис. 6. Общий вид крепости Копорье с востока. Гравюра из книги А. Олеария. XVII в.

Однако на гравюре XVII в. (рис. 6), иллюстрирующей сочинение Адама Олеария[510], крепость Копорье воспроизведена не с четырьмя, а с 5 башнями; шатер пятой башни выглядывает из-за стен. Кроме того, на плане первой половины XVIII в. (см. рис. 3) небольшой участок юго-западной стены крепости (в районе ее изгиба) изображен совершенно по-иному, чем вся стена в целом, а в экспликации к плану указано, что в этом месте имеется «брешь», а рядом — «рухлое место». Вместе взятое, это может навести на мысль о существовании еще одной, т. е. пятой башни. Однако на рукописной шведской карте 1677–1678 гг.[511] Копорская крепость изображена с 4 башнями (рис. 7), что исключает возможность такого предположения и говорит о неточности в этом отношении гравюры XVII в. Нет никаких признаков пятой башни и в натуре. Отсутствие же куска стены в данном месте объясняется, очевидно, ее частичным разрушением; на черновом схематическом плане П. П. Покрышкина имеется указание, что тут находится брешь, «пробитая батареей» Петра I в 1704 г., и сказано, что после появления этой пробоины, шведы, захватившие крепость еще в начале XVII в., сдались «без штурма».

Рис. 7. Изображение крепости Копорье на карте второй половины XVII в.

Копорские башни цилиндрические, круглые в плане. Три из них стоят по углам крепости, а одна — почти в центре северо-восточной стены. В целях флангового прострела прясел стен они поставлены с сильным выносом в сторону поля[512]. Вынос их настолько велик, что они как бы отрываются от стен. Сложенные из хорошо отесанных крупных блоков местного девонского известняка (плитняка) на известковом растворе с большим количеством мелкого песка и скрепленные толстыми деревянными связями[513], эти башни чрезвычайно мощны и монументальны (рис. 8).

Рис. 8. Башни крепости Копорье. а — угловая северо-западная; б — средняя северо-восточная

При толщине стен у основания около 5 м и внешнем диаметре более 13 м башни достигают высоты 20 м. Их нижние, немного расширяющиеся цокольные части, так же как это было у башен Ладожской крепости[514], отделены слегка выступающими профилями — неправильными грубыми валиками, вернее, полками с обколотыми углами (рис. 9). Раньше эти тяги переходили на стены; остатки одной из них можно видеть около средней — северо-восточной — башни.