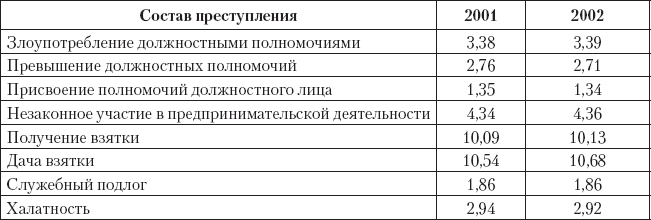

При криминологическом анализе должностных преступлений следует иметь в виду их чрезвычайно высокую латентность. Лишь в незначительной, как мне кажется, степени об их латентности свидетельствуют данные одного из исследований[547] (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Коэффициент латентности должностных преступлений в РФ (2001–2002)

Даже в относительно благополучном обществе «никто не может серьезно отрицать наносимый ею („беловоротничковой“ преступностью. – Авт.) тяжелый материальный и финансовый урон, который просто несравним с ущербом от уличной преступности. В некоторых случаях мы сталкиваемся здесь с тысячами потерпевших, а убытки только от нескольких ставших широко известными публике преступлений могут превзойти общий годовой ущерб от уличной преступности».[548] Не менее опасен нематериальный ущерб от привилегированной преступности. «В тех случаях, когда государственный чиновник использует свое положение для незаконного обогащения или когда полиция или прокуратура намеренно фабрикует улики, будет нанесен ущерб доверию общества к правительству, общественным институтам, лидерам и процессам… Буйно разросшаяся и очевидная для всех „беловоротничковая“ преступность разъедает общественную мораль и приверженность общественным интересам… Доверие к экономическим институтам также может быть разрушено».[549]

Для современной беловоротничковой преступности характерна также глобализация, международный характер.

Общая криминологическая характеристика преступлений по должности в современной России

Рассмотрим прежде всего динамику преступлений, отнесенных действующим УК РФ к «преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» (далее – должностные преступления).

Сведения, представленные в табл. 10.2 (за 1987–2006 гг.)[550] позволяют сделать ряд предварительных выводов.

• Наблюдается в целом значительный рост зарегистрированных преступлений с 1988 по 2006 г.: злоупотребление должностными полномочиями – в 2,4 раза; превышение должностных полномочий – в 19,5 раза; получение взятки – в 6,5 раза; служебный подлог – в 1,4 раза (а с 1989 по 2006 г. – в 2,4 раза).

• Лишь халатность характеризуется существенным… снижением (в 6,2 раза!). Это тот случай, когда смело можно сказать: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Действительно, халатность, даже «причинившая крупный ущерб», – одно из наиболее распространенных в действительности должностных преступлений. Однако латентность халатности очень велика, чем, очевидно, и объясняется столь странная динамика. Кроме того, конечно же, сыграло роль и изменение диспозиции ст. 293 УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ.

• Совершенно недействующим оказался состав преступления, предусмотренный ст. 287 УК: ни одного зарегистрированного преступления за 8 лет. Это лишний пример непродуманной криминализации деяний, которые могут быть предусмотрены административным или гражданско-правовым законодательством, без уголовного устрашения. Аналогичные выводы можно сделать относительно деяний, предусмотренных ст. 288 и 289 УК: криминализация ради 13–67 зарегистрированных преступлений в год на всей территории России – непозволительная роскошь.

Всего было зарегистрировано должностных преступлений и выявлено лиц, виновных в их совершении: 1993 г. – 16 677/9440; 1994 г.– 19 021/18 133; 1995 г. – 16 733/8588; 1996 г. – 17 393/7881; 1999 г. – 22 908/8448; 2000 г. – 25 272/9623; 2001 г. – 26 463/9623; 2002 г. – 27 381/11 474; 2003 г. – 28 580/11 674; 2004 г. – 33 810/12 731; 2005 г. – 37 621/13 797; 2006 г. – 39 751/16 381. Таким образом, наблюдается значительный рост числа зарегистрированных должностных преступлений (в 2,4 раза) при относительно невысоком количестве выявленных «белых воротничков», их совершивших (в 1,7 раза).

Удельный вес должностных преступлений (гл. 30 УК) в общем объеме преступности составил: 1987 г. – 1,9 %, 1988 г. – 1,5, 1989 г. – 1,0, 1990 г. – 0,9, 1991 г. – 0,7, 1992 г. – 0,6, 1993 г. – 0,6, 1994 г. – 0,7, 1995 г. – 0,6, 1996 г. – 0,7, 1997 г. – 0,7, 1998 г. – 0,7, 1999 г. – 0,7, 2000 г. – 0,8, 2001 г. – 0,9, 2002 г. – 1,1, 2003 г. – 1,0, 2004 г. – 1,2, 2005 г. – 1,1, 2006 г. – 1,0 %. Мы видим значимое снижение доли должностных преступлений с 1987 до 1992 г. с последующей стабилизацией этого показателя и возрастанием с 2000 г.

Таблица 10.2

Должностные преступления в России (1987–2006)

Внутренняя структура должностных преступлений выглядит следующим образом: злоупотребление властью или служебным положением – 15–17 %, превышение власти или служебных полномочий – от 2,5 % в конце 80-х гг. до 13,5 % к концу 90-х гг., халатность – от 41 % в конце 80-х гг. до 12 % к 1996 г., получение взятки – от 5–8 % в конце 80-х гг. до 18,5 % в 1996 г., должностной подлог – 22–29 %. Думается, что значительный рост удельного веса превышения власти или служебных полномочий и получения взятки при столь же существенном сокращении доли халатности отражает скорее правоприменительную практику, нежели реальное изменение структуры должностных преступлений.

В. Коррупция

К коррупционным преступлениям обычно относят злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, получение взятки. Разумеется, с одной стороны, это далеко не полный перечень возможных преступлений по должности, связанных с коррупцией. С другой стороны, не всегда перечисленные преступления (кроме получения взятки) обязательно носят коррупционный характер.

Среди всех должностных преступлений взяточничество, как одно из проявлений коррупции, представляет наибольшую опасность. Вокруг коррупции, равно как в отношении организованной преступности и потребления наркотиков, сложилось множество мифов (и надежд на «ликвидацию»), заставляющих остановиться подробнее на этой проблеме.

Имеется множество определений коррупции. Возможно, наиболее краткое (и точное) из них предложил Joseph Senturia: «Злоупотребление публичной властью ради частной выгоды».[551] (Впрочем, древние латиняне говорили еще короче: «Do ut facies» – «Даю, чтобы сделал»). Аналогичное определение встречается в документах ООН. Более полное определение содержится в документах 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1979): «Выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения».

Существует множество форм (проявлений) коррупции: взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм, незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов, незаконная приватизация, незаконная поддержка и финансирование политических структур (партий и др.), вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый русский «блат» (использование личных контактов для получения доступа к общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам дохода, привилегиям)[552] и др. Исчерпывающий перечень коррупционных видов деятельности невозможен. Хорошо известно, что в России легально существовало «кормление», переросшее позднее в мздоимство и лихоимство.