Закончилась ли на данном печальном событии история двух легионов? Если верить данным Notitia Dignitatum, то нет. Благодаря сведениям, сохраненным Аммианом, мы хорошо знаем, какие воинские части были размещены в Галлии во второй половине IV в. Но если мы обратимся к VII главе Notitia, в которой представлен перечень подразделений, находившихся в подчинении у magister equitum Galliarum, то не увидим тех отрядов, которые ранее защищали Галлию[931]. Мы могли бы предположить, что ко времени составления VII главы эти воинские части уже прекратили свое существование. Тем не менее это не так. Почти все подразделения галльской армии, о которых упоминает Аммиан, присутствуют в списке воинских частей, дислоцированных в Италии (intra Italiam).

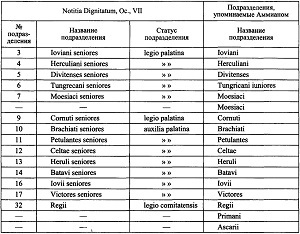

Как видно из приведенной ниже таблицы, кроме легионов Primani, второго легиона Moesiaci и ауксилии Ascarii в Италии находились подразделения с названиями, аналогичными тем, которые приводит Аммиан. Но можем ли мы утверждать, что речь в данном случае идет об одних и тех же частях и, например, Ioviani seniores являются теми самыми Ioviani, о которых рассказывает Аммиан? По всей видимости, да. Обратим внимание, в какой последовательности представлены эти отряды в Notitia: во-первых, почти все они (кроме легиона Regii) идут друг за другом, что свидетельствует о том, что некогда они образовывали единое целое; во-вторых, как мы уже отмечали, в IV в. практически всегда римские подразделения действовали попарно. Это было характерно как для легионов, так и для отрядов auxilia; в Notitia мы видим те же самые пары отрядов, о которых упоминает Аммиан (Иовианы и Геркулианы, Дивиденсы и Тунгриканы и т. д.). Конечно, мы не можем определенно сказать, назывались ли все подразделения, перечисленные в Notitia, уже в середине IV в. seniores. Аммиан об этом ничего не сообщает.

Таблица IV. Сопоставление данных Аммиана Марцеллина с перечнем VII главы Notitia Dignitatumm[932] Единственный отряд, который имеет у него дополнительное наименование, — это Тунгриканы младшие. Аммиан, упоминает этот легион дважды, причем первый раз он называет его Tungricani iuniores (Amm., XXVI, 6, 12), а второй — просто Tungricani. В Notitia легиона с таким названием нет. Поэтому мы можем предположить, что либо легион Тунгриканы младшие прекратил ко времени ее составления свое существование, либо Аммиан допускает ошибку. В любом случае, пример с Тунгриканами показывает, что историк вполне мог приводить сокращенное название подразделения без дополнительных определений seniores или iuniores. Второй из упомянутых Аммианом легионов Мезиаков (вероятно, это был легион Moesiaci iuniores) в Notitia нигде не значится. Вероятно, ко времени перевода галльских подразделений в Италию этот легион был уже уничтожен.

Попытаемся теперь определить, когда оказались в Италии галльские войска. Совершенно ясно, что эта передислокация произошла позднее времени правления Грациана, поскольку перечисленные галльские отряды составляли основную часть его армии и отправлять их в Италию, где номинально правил Валентиниан II, не было никакого смысла. При Магне Максиме, как об этом свидетельствует приведенный выше пассаж, в Галлии находилась достаточно сильная воинская группировка, в состав которой входили если не все, то по крайней мере некоторые старые подразделения.

Возможно, галльская армия оказалась в Италии после смерти Феодосия I, когда всю полноту командования сосредоточил в своих руках Стилихон (395 г.) (Zos., V, 4, 2). Последний проводил политику активного вмешательства в дела Востока, поэтому поддержка отборных галльских отрядов была ему необходима. Определенно можно сказать, что после поражения армии Евгения на рейнской границе на какое-то время вновь появились римские воинские части (Claud., Get., v. 419)[933], но уже в 401 г. командование вынуждено было увести их для защиты Италии, которой угрожало нашествие готов. Клавдиан утверждает, что в это время Рейн оставался открытым и лишь страх удерживал германцев от вторжения на римский берег (Claud., Get., v. 427–429)[934]. После победы над готами галлы вновь могли вернуться на свои постоянные стоянки, однако, когда в конце декабря 406 г. вандалы перешли Рейн, они не встретили никакого организованного сопротивления со стороны римских военных властей. Это говорит о том, что в Галлии уже не было тех подразделений регулярной армии, которые защищали ее еще во второй половине IV в. Таким образом, мы можем сделать вывод, что VII глава Notitia Dignitatum отразила положение вещей, сложившееся в Галлии и Италии либо в 401 г., либо в 406 г. Какой из этих дат мы должны отдать предпочтение?

Вернулись ли галльские войска на свои прежние позиции после отражения нашествия 401 г.? Зосим утверждает, что в 406 г., когда Италии угрожали орды Радагайса, у Стилихона было всего 30 подразделений регулярной армии и союзные отряды готов и гуннов. Notitia же кроме 15 отрядов, входивших ранее в галльскую армию, называет еще 29 частей регулярной армии, составлявших гарнизон Италии. Отметим, что легион Regii находится в стороне от основного перечня галльских отрядов и в отличие от них не имеет дополнительного наименования seniores. Это должно свидетельствовать, очевидно, в пользу того, что Regii были переброшены в Италию гораздо раньше других подразделений, а следовательно, ко времени вторжения варваров этот легион мог уже входить на постоянной основе в состав италийского гарнизона. Таким образом, в 406 г. Стилихон отразил нашествие Радагайса, полагаясь лишь на силы, находившиеся непосредственно в Италии, без привлечения галльских войск.

Галлы лишь позднее с какой-то целью были переведены всемогущим магистром в Италию. Можно предположить, что Стилихон опасался враждебных действий со стороны Алариха и стремился таким образом упрочить оборону Северной Италии. Но ведь у него под командованием уже находилось около 27 тыс. регулярных войск и не менее 30 тыс. союзников-варваров (Zos., VI, 35, 6). Обладая меньшими силами, он смог разбить Радагайса. Скорее Стилихон хотел укрепить в Италии собственные позиции и противопоставить галльских солдат верным Гонорию войскам[935]. Ушедшие в Италию галльские воинские части были заменены наспех сформированными из варваров новыми отрядами, получившими наименование Honoriaci, или Honoriani. Вандалы, увидев уход главных сил галльской армии, посчитали момент благоприятным для нападения и, сломив в упорном сражении сопротивление франкских федератов, 31 декабря 406 г. перешли по льду Рейн[936]. Успех вторжения вандалов и их союзников был следствием не столько силы варваров, сколько слабости римских властей.

Дальнейшая история двух прославленных легионов Поздней империи покрыта мраком, но думается, что их судьба мало чем отличалась от участи других последних подразделений некогда могущественной римской армии. Sic transit gloria mundi.

Заключение

Разгром армии Валента при Адрианополе был, конечно же, тяжелым ударом по всему военному потенциалу империи. Но вправе ли мы утверждать, что следствием его было разрушение римской военной организации? На протяжении своей, в прямом смысле слова, тысячелетней истории римская армия много раз терпела страшные поражения, стоившие ей десятков тысяч солдат. Особенно много римской крови проливалось во время многочисленных гражданских войн. В одной только битве при Мурсе (351 г.) с обеих сторон полегло в общей сложности 54 тыс. чел. (Zon., 13, 8). Это событие произвело сильное впечатление на историков XX в., которые посчитали именно его причиной тех трудностей военного характера, которые империя переживала в дальнейшем. И действительно, ни в каком другом бою не погибло столько римских солдат, сколько пало в этой ожесточенной битве, поглотившей цвет римской армии. Сегодня исследователи не склонны переоценивать значение этого сражения для всего дальнейшего хода развития римской военной системы. В самом деле, численность армий определяется не наличием или отсутствием необходимого числа людей, а теми возможностями, которыми располагает государство, чтобы оплачивать и обеспечивать всем необходимым своих солдат. Если государство имеет необходимые финансовые ресурсы, то любые потери могут быть восполнены достаточно быстро[937]. Не нужно переноситься в эпоху Пунических войн, чтобы подтвердить примерами это утверждение. Кто знает, сколько римских солдат полегло в 244 г. в битве при Мезише, в которой получил смертельное ранение император Гордиан III. Очевидно, немало, поскольку победа персов была настолько убедительной, что персидский царь счел необходимым переименовать Мезише в Пероз-Сабур (Победоносный Шапур), а император Филипп Араб вынужден был покупать мир в обмен на уплату огромной дани и отказ от притязаний на Армению (RGDS, 1, 1–2; 6–10). Многие ли вернулись домой после сражения при Абритте (251 г.), стоившего жизни императору Децию? А спустя всего два года римляне вновь понесли страшное поражение у Барбалисса, после которого неприятель сжег 37 населенных пунктов в римской Сирии. В 260 г. 70-тысячная римская армия вновь оказалась разбитой персами у Эдессы. Ситуация, сложившаяся в III столетии, была не менее, а, может быть, даже более драматичной, чем та, которая возникла в 70-х гг. IV в. Однако у империи хватало сил, чтобы после каждой неудачи собирать новую армию. В конечном итоге и Адрианополь не поставил формальную точку в римской военной истории. Ведь спустя всего 16 лет восточная армия оказалась настолько сильной, что смогла одержать решительную победу над западными войсками в битве при Фригиде. Следовательно, у государства нашлись возможности обеспечить своих солдат всем необходимым. В отношении людских ресурсов недостатка также не ощущалось, правда, привлекать их приходилось теперь со стороны. Почему и когда возникла необходимость заменить рекрутов из числа провинциального населения чужеземными наемниками? Что вызвало кризис системы пополнения армии и спровоцировало кризис всей римской военной системы IV в.? Нам представляется возможным выделить три основные причины этого явления: