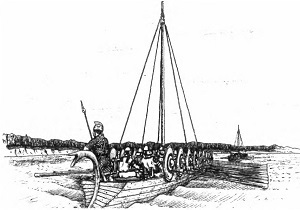

Сражение римского военного корабля с саксонскими пиратами. Рис. И. В. Кирсанова

Римский морской флот еще долго оставался безраздельным хозяином Средиземного моря, поэтому и Вегеций, писавший уже в начале V в., сообщает, что море давно спокойно для римлян, а с варварами сражаться приходится только на суше (Veg., IV, 31). Такое положение дел сохранялось до того момента, пока в Африке не обосновались вандалы и не создали свою морскую державу.

Речной флот. Несравненно большее значение в оборонительной системе империи отводилось речному флоту. Флот нес патрульную службу на Дунае на протяжении всего IV в. Даже после битвы при Адрианополе он продолжил свое существование, и когда в 386 г. варвары попытались переправиться на римский берег, то были оставлены при помощи кораблей (Zos., IV, 38–39; Claud., IV Cons., v. 616–637). В начале V в. правительство продолжало уделять дунайскому флоту самое пристальное внимание. Вегеций заявляет, что в его время корабли продолжают бдительно патрулировать Дунай (Veg., IV, 44). Указ Феодосия II от 412 г. предписывает провести реорганизацию флотилий Мезии и Скифии. Предполагалось, что в Мезии будет находиться 100 патрульных кораблей вместо 10, а в Скифии — 125 вместо 15. Ежегодно Мезия должна была производить 10 патрульных кораблей, а Скифия — 12. Сверх того, указ требовал, чтобы в Мезии ежегодно изготавливалось 4 корабля, называвшихся iudiciariae, и 10 кораблей, называвшихся agrarienses, а в Скифии 5 и 12 кораблей соответственно. Указ предписывал дуксам обеих провинций следить за тем, чтобы корабли имели должное оснащение и необходимое количество экипажа (CTh, VIII, 17, 1–2).

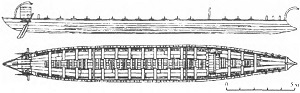

Реконструкция лусории из Майнца (тип А). (Himmler F. М Naves lusoriae — Flusskrigsschfe der Spatantike // REM A. 2005. 2. P. 155)

Рейнский флот находился в цветущем состоянии вплоть до середины IV в. Но во время войны Магненция с Констанцием II (350–353 гг.) он приходит в полное расстройство. Когда Юлиан прибыл в Галлию, то на Рейне оставалось всего 40 кораблей (Аmm., XVIII, 2, 12). В течение первых двух лет своей деятельности Юлиан увеличил численность флота до 200 кораблей, а затем всего за 10 месяцев выстроил еще 400 судов (Iul., Ad Ath., 280а). Набеги германцев на Галлию, последовавшие после смерти Юлиана, показали, однако, что даже такого количества кораблей все равно было недостаточно для того, чтобы надежно закрыть границу. Последним известным нам императором, державшим флот на Рейне, был Валентиниан I (Symmach., Laudatio ad Valentinianum, 1, 28). После 375 г. в источниках нет более никаких упоминаний о флоте на Рейне. Нет ни одного императорского эдикта, говорящего о восстановлении Рейнского флота, подобного эдиктам, направленным на поддержание флота на Дунае. Очевидно, что начавшийся уже при Грациане период распада римской военной системы на Западе привел к тому, что лишенный попечения правительства флот прекратил свое существование к концу IV в. В Notitia также ничего не говорится о рейнских эскадрах. Зато в ней есть сведения об эскадрах на внутренних реках Галлии. Характерно, что одна из эскадр была размещена в провинции Новемпопулана, которая находилась на границе с Испанией[528]. Существование подобных флотилий было бы совершенно излишним, если бы корабли продолжали патрулировать Рейн. С другой стороны, появление внутренних эскадр стало насущной необходимостью после 406 г., когда варвары прорвали границу и проникли до самых отдаленных галльских провинций.

Римские патрульные корабли на Рейне. Рис. И. В. Кирсанова

Если в отношении военно-морских кораблей можно сказать, что позднеримское судостроительство переживает определенный регресс, то с речными судами складывается совсем иная ситуация. Вегеций сообщает, что частое применение речных эскадр привело к тому, что в его время для развития речного флота было сделано больше открытий и усовершенствований, «чем могла бы похвастаться древность» (Veg., IV, 46)[529].

Речной флот состоял из легких судов, называвшихся лусориями (lusoriae) (Veg., IV, 46). Лусория была кораблем очень небольшим. Аммиан отмечает, что 40 лусорий смогли перевезти по Рейну всего 300 солдат (Amm., XVIII, 2, 11–12). Благодаря археологическим находкам из Майнца, относящимся к концу IV в., мы можем представить себе, как выглядели римские лусории. Это был корабль длиной до 20 м и шириной около 3 м. Он приводился в движение с помощью небольшого паруса и двадцати шести гребцов, находившихся на его борту. Лусория могла развивать скорость до 18, 5 км/ч.[530] Форштевень давал лусории возможность таранить вражеское судно. Ряд щитов, располагавшихся на каждой стороне корабля, обеспечивал дополнительную защиту экипажу[531].

Был еще один тип корабля, также известный по находкам из Майнца. Он представлял собой быстроходное транспортное судно, использовавшееся, вероятно, для перевозки грузов, например осадных орудий, и транспортировки войск[532].

Глава IV

Подразделения армии и командный состав

1. Численность и структура различных подразделений

Относительно терминологии. Наши литературные источники охотно используют термины и выражения, ставшие в позднеантичную эпоху уже архаизмами, но считавшиеся более уместными для использования их в литературной речи[533]. Поэтому прежде чем говорить о численном составе различных воинских частей, входивших в состав позднеримской армии, зададимся вопросом о том, всегда ли мы можем, опираясь на сочинения позднеантичных авторов, правильно определить, о каких именно подразделениях идет речь в том или ином случае. В. И. Холмогоров отмечает, что важной особенностью источников интересующего нас периода является «крайняя сбивчивость, неясность и подчас даже противоречивость военной терминологии»[534]. Поэтому, не учитывая эту особенность, можно легко встать на путь «совершенно произвольных обобщений». Если мы обратимся к нашему основному литературному источнику — «Res gestae» Аммиана Марцеллина, то заметим, что последний постоянно употребляет традиционную для римской армии военную терминологию и часто упоминает о легионах, ауксилиях, когортах, центуриях, манипулах и турмах. Однако имеют ли для него все эти понятия тот же смысл, который они имели прежде?

Начнем с определения значения терминов auxilia и milites auxiliarii, поскольку, как кажется, только для них у Аммиана существуют более или менее определенные указания, позволяющие ответить на вопрос, что имеет в виду историк всякий раз, когда их использует. Из замечаний, содержащихся в тексте его труда, мы можем заключить, что ауксилиарии отличались от остальных солдат римской армии: они были менее дисциплинированны и с презрением относились к различного рода фортификационным работам (Amm., XVIII, 2, 6)[535]. Таким образом, для Аммиана ауксилии — это подразделения, укомплектованные солдатами, стоящими в культурном плане на более низкой ступени развития, чем солдаты других подразделений армии. Прежде всего речь идет о галлах и германцах. В любом случае, дикость нравов (barbaгаferitas) (Amm., XX, 4, 6) и тех, и других позволяет Аммиану называть их варварами.