С какой быстротой двигалась армия и как долго длился обычный дневной переход, в точности неизвестно. Аммиан неоднократно утверждает, что армия Юлиана продвигалась по территории противника с большой скоростью (Amm., XXIII, 2, 7). Но так ли это было в действительности, трудно сказать однозначно. В одном месте Аммиан сообщает, что за один день армия Юлиана прошла 200 стадий (Amm., XXIV, 2, 3)[814], т. е. 35, 4 км. Согласно Вегецию, в летнее время обычный дневной переход составлял 5 часов, за которые полагалось пройти 20 миль (ок. 29, 6 км) обычным шагом или 24 мили (ок. 35, 6 км) ускоренным шагом (Veg., 1, 9). Таким образом, получается, что Юлиан прошел со своей армией расстояние, приблизительно равное тому, которое по нормам I–II вв. полагалось проходить за один день. Однако очень многое зависело от условий, в которых передвигалась армия. Поэтому расстояние, пройденное за день, могло и не соответствовать установленным нормам. Так, например, Аммиан передает, что дневной переход армии составил однажды всего 14 миль (Amm., XXIV, 3, 10), а в другой раз — только 70 стадий (12, 5 км) (Amm., XXV, 1, 10). Но из рассказа того же Аммиана мы узнаем, что в день сражения под Аргенторатом римской армии предстояло пройти путь, равный 21 миле (ок. 30 км), после чего в течение нескольких часов выдержать трудный бой с аламаннами (Amm., XVI, 12, 8). Впрочем, отметим, что в последнем случае римляне двигались без обоза и по хорошо известной им территории. То же самое можно сказать и о переходе, предшествовавшем Адрианопольскому сражению. Армия Валента выступила на рассвете, оставив свой обоз в лагере (Amm., XXXI, 12, 10)[815], после чего в знойный летний день совершила в полном вооружении по каменистым и неровным дорогам марш, который длился не менее семи часов (Amm., XXXI, 12, 11). Если бы солдаты Валента двигались с такой же скоростью, как это предписывалось уставом, цитируемым Вегецием, то они прошли не менее 25–28 миль (ок. 41, 5 км).

После каждого перехода армия разбивала походный лагерь, который, как и во времена принципата, окружали рвом (fossa) (Amm., XVIII, 2, 11; Zos., II, 48, 4) и земляным валом с палисадом (Amm., XXIV, 1, 7; XXV, 3, 1). Лагерь по-прежнему имел четверо ворот, главные из которых — преторианские (porta praetoria), вели к месту, где находилась палатка командующего армией (Amm., XXV, 6, 7)[816]. В эпоху Поздней империи римляне могли разбивать и более простой лагерь, без вала и рва. Такой лагерь имел форму круга, а единственной защитой его была стена из щитов (Amm., XXIV, 8, 7)[817].

3. Тактические приемы

Изменение тактики пехоты. Вооружение легионеров конца республики — начала принципата было идеально приспособлено к тактическим приемам ведения боя, сформировавшимся у римлян в процессе борьбы за гегемонию в Средиземноморье. В соответствии с традиционной когортной тактикой солдаты каждой когорты выстраивались в три линии: гастаты впереди, за ними принципы и позади всех триарии. В свою очередь, когорты также строились в три линии. Между когортами существовали определенные интервалы. Подобная тактика давала максимальную гибкость всему построению, особенно когда сражение происходило на пересеченной местности, и позволяла легионерам наиболее эффективно использовать их короткие мечи (gladii)[818].

Согласно утвердившейся практике легионеры, прежде чем вступить с противником в рукопашную схватку, должны были забросать его строй своими пилумами. Чтобы получить максимальный эффект от броска тяжелого пилума, нужен был предварительный разбег[819]. Поэтому легионы Поздней республики были чрезвычайно мобильной структурой. Во время боя они не стояли на месте, ожидая приближения противника, а сами атаковали его. После залпа пилумов сразу же следовала рукопашная схватка. Римская военная доктрина требовала, чтобы солдаты наносили своими короткими мечами колющие удары, поскольку считалось, что именно они наиболее смертоносны (Veg., I, 12). Длинный меч был для подобного применения совершенно не приспособлен[820].

Вооруженный пилумом и гладиусом, защищенный массивным щитом (scutum) легионер конца республики и первого века империи являл собой тип универсального бойца, для которого не подходили устоявшиеся понятия, делившие пехоту на тяжелую и легкую. Обычно считалось, что легкая пехота должна была завязывать бой, а от тяжелой требовалось отразить натиск противника и при этом не нарушить своих боевых порядков. Тактические приемы и вооружение римских легионеров позволяли им выполнять на поле сражения функции как легкой, так и тяжелой пехоты. Солдаты выступали прежде всего в роли фехтовальщиков, образовывавших достаточно свободные боевые порядки и сражавшихся индивидуально, были хорошо защищены, чтобы выдерживать натиск тяжеловооруженного противника, и в то же время достаточно подвижны даже для того, чтобы преследовать отступающую легкую пехоту. Поэтому легионы могли действовать на поле боя и без поддержки кавалерии или легковооруженной пехоты[821].

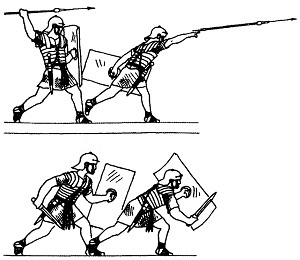

Тактические приемы легионеров эпохи принципата. Рис. И. В. Кирсанова

Однако, как свидетельствуют источники, имеющиеся в нашем распоряжении, уже во II в. римская пехотная тактика и вооружение начинают претерпевать существенные изменения. Построение легионной пехоты становится все компактнее и все более напоминает построение фаланги[822]. Сильное влияние на римскую тактику должно было оказывать ухудшение моральных и физических качеств рядового состава. Тактика, выработанная римлянами к концу республики, требовала от каждого отдельного бойца личного мужества, физической силы (хотя бы для того, чтобы метать тяжелые pila) и умения хорошо обращаться с оружием[823]. Когда критерии отбора новобранцев снизились, трудно было добиться практического воплощения в жизнь отработанной в прежний период тактики.

Положение легионера периода принципата при атаке (Connolly Р. The Roman Fighting Technique Deduced from Armour and Weaponry // RFS. P. 361)

Обычное построение. Рис. И. В. Кирсанова

Поскольку общая масса личного состава не отличалась высокими моральными качествами, то наиболее приемлемым для ведения боя оказалось построение в виде фаланги: в этом случае в сражении принимали участие, как правило, лишь первые ряды, составленные из офицеров, унтер-офицеров и наиболее надежных и сильных солдат.

Арриан в своем трактате «Тактика против аланов», составленном немного позднее 135 г., описывает боевой порядок пехоты, которой предстояло отразить натиск тяжеловооруженной конницы. Каждая когорта легионеров должна была располагаться в 8 рядов. Стоящие в первом ряду солдаты наклоняли копья под углом 45°, уперев при этом конец древка в землю. Солдаты второго, третьего и четвертого рядов должны были забросать пилумами нападавшего противника (Агг., Tact., 17). Девятый ряд, который образовывали пешие лучники, и десятый, состоявший из конных лучников, поддержанных артиллерией, во время сражения осыпали вражескую кавалерию стрелами, посылая их поверх голов впередистоящих товарищей. Таким образом, Арриан советует образовывать построение со сплошным фронтом, не делая интервалов между когортами. Подобный боевой порядок противоречит всем нормам традиционной римской тактики, отработанным в предыдущий период. Он демонстрирует, что основной задачей легиона становится не нападение на вражеский боевой порядок, а, напротив, отражение натиска противника[824]. При этом неподвижном построении даже у солдат, находившихся в передних рядах, не было никакой возможности эффективно метать свои pila[825], а короткие gladii оказывались беспомощными против более длинных мечей противника. Изменение легионной тактики неизбежно повлекло за собой изменение вооружения легионеров: пилумы уступили место копьям, а гладиусы — спатам, более приспособленным для нанесения рубящего, а не колющего удара. Римские пехотинцы превратились из фехтовальщиков в копейщиков, эффективность действия которых была основана на слаженных коллективных маневрах в сомкнутом строю[826]. Отдельный солдат не мог более вести бой в одиночку, но должен был действовать совместно со стоявшим рядом с ним справа товарищем, который закрывал его частью своего щита[827]. Поэтому еще одним изменением в римском вооружении, ставшим следствием перемены тактики, была замена четырехугольного полуцилиндрического скутума меньшими по размеру круглыми и овальными щитами, более пригодными для сражения в сомкнутом строю.