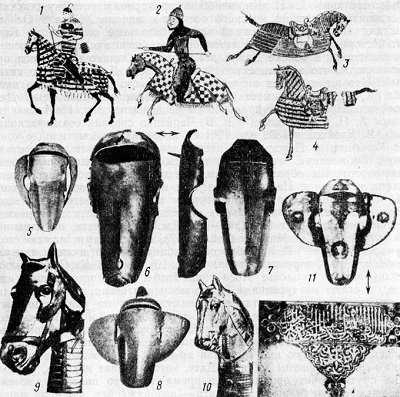

Табл. X. Конский доспех и оголовье. 1 — миниатюра из альбома. Тебриз, 1370–1380-е годы, библ. музея Топкапу-сарай. Стамбул. 2 — миниатюра из «Шах-наме» Фирдоуси, 1370–1371 гг. Шираз, библ. музея Топкапу-сарай. Стамбул. 3–4 — миниатюра из «Поэм» Хаджу Кермани, художник Джунаид Султани. Багдад, 1396 г., библ. Брит, музея. Лондон. 5 — мамлюкский, первая половина XV в., из Ромашков, Южная Киевщина, Киевский исторический музей. 6 — мамлюкский, XV в., ГИМ. 7 — мамлюкский, XV в., Замок-музей оружия. Сан-Марино. 8 — мамлюкский, первая половина XV в. (по Д. К. Стоуну). 9, 10 — мамлюкские, XV в., музей Штибберта. Флоренция. 11 — налобник с именем Мукбиля ар-Руми, мамлюкского эмира Дамаска, первая половина XV в. (по Л. А. Майеру)

Как мы видим, защитное вооружение монголо-татарских войск во второй половине XIV — начале XV в. было массовым, разнообразным, технически и функционально совершенным. В основе его лежали формы, выработанные в основном еще в Центральной Азии и совершенствовавшиеся на огромных территориях империи чингизидов. Несомненно, что основная масса оружия производилась в Золотой Орде, для чего имелась широкая производственно-экономическая база. Естественно, что часть оружия циркулировала между различными регионами бывшей империи, какая-то часть вооружения, а именно дорогого, ввозилась из стран Ближнего Востока, а также, видимо, изготовлялась южноевропейскими, в основном итальянскими, мастерами на заказ и на вкус ордынских феодалов.

Вместе с тем сам монголо-татарский доспех, как показало исследование, оказал значительное влияние на развитие защитного вооружения как Азии, так и Европы, послужив основой для разработки многих разновидностей оружия XV–XVII вв.

Приложение

Хроника

Юбилейная научная конференция «600-летие Куликовской битвы», организованная совместно историческим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова, Государственными музеями Московского Кремля и Государственным Историческим музеем, была частью больших торжеств, посвященных славному юбилею.

Перечислим важнейшие из них.

Научные конференции прошли 4–7 сентября в Туле (организаторы — Отделение истории АН СССР, Институт истории СССР АН СССР, Министерство просвещения СССР, Тульский областной педагогический институт им. Л. Н. Толстого), 18 сентября в Москве (Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР), 26 сентября в Москве (Центральный государственный архив древних актов), 8 ноября в Калуге (Калужский педагогический институт им. К. Э. Циолковского и Калужский отдел Географического общества СССР). Были организованы многочисленные выставки и музейные экспозиции, вышли новые фильмы, выпущены специальные радио- и телепередачи. Кульминацией всенародного праздника стали торжества на Куликовом поле 7 сентября 1980 г. и торжественное заседание в Москве в Колонном зале 8 октября 1980 г.[1155]

Настоящая книга содержит доклады и сообщения, зачитанные на юбилейной конференции «600-летие Куликовской битвы», которая проходила в Москве 8–10 сентября 1980 г.

Своеобразным прологом к конференции стало совместное заседание ученых советов исторического факультета МГУ, музеев Кремля, ГИМ, состоявшееся 2 сентября 1980 г. в помещении Государственного Исторического музея. На заседании советов со словом о Куликовской победе выступил министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев.

Ю. С. Мелентьев

Поле судьбы народной

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», — так величаво и торжественно начинается Гимн нашей прекрасной социалистической Родины.

Да, именно Русь, пройдя через величайшие испытания, стала тем естественным стержнем, вокруг которого спрессовалась, выковалась невиданная в истории общность миллионов людей — советский народ, возникла, развилась и укрепилась нерушимая дружба братских народов нашей страны.

Нам выпала счастливая доля жить в такую пору, когда уже на значительной части нашей планеты сбылось предвидение А. С. Пушкина, страстно мечтавшего о том времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Но самой Руси великой для того, чтобы стать этой объединяющей, сплачивающей силой, надо было пройти немалые исторические пути-дороги, самой сплотиться, закалиться, объединиться, выйти на стезю революционного обновления.

На заре истекающего ныне тысячелетия лучшие умы народа понимали необходимость объединения славянских племен, княжеств, уделов в единый государственный организм, способный противостоять полчищам иноземных завоевателей. Не этим ли страстным призывом: к объединению переполнено величайшее произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»? Не об этом ли еще ранее рокотали струны вещего Бояна? Не об этом ли свидетельствуют усилия; наиболее известных и дальновидных деятелей Древней Руси, таких, как князь Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Александр Невский? Не случайно именно эти имена чаще других, встречаются в преданиях, сказаниях и былинах, в которых сам народ поддерживал стремление к единству, к дружному отпору алчущим чужого добра пришельцам.

Но все эти призывы и стремления тонули в шуме братоубийственных столкновений. Русь той поры задыхалась в усобицах, в нескончаемой грызне претендентов на великокняжеский стол. А между тем в XIII столетии для многих народов Азии, Восточной и Центральной Европы назревали страшные и трагические испытания. Монголо-татарские феодалы-кочевники, создавшие сильное в военном отношении государственное объединение, двинулись на завоевание оседлых народов» Сметая своих противников поодиночке, полчища Чингис-хана и Батыя обогащались и усиливались за счет побежденных.

В 30-е годы XIII столетия, завоевав огнем и мечом многие страны и народы, ханское нашествие нависло над русской землей. И вот оно разверзлось над городами и селами пращуров наших градом смертоносных стрел, громом стенобитных таранов и камнеметов, свистом сыромятных бичей и арканов, слезами обездоленных — от Рязани и Владимира до Чернигова и Киева.

Варварское иго ханов, темная ночь беспощадного разрушения и насилия тяжелейшим бременем легли на Русь на целые столетия. Но безропотность и покорность не в характере нашего народа. Его сопротивление было яростным и повсеместным, а приучить его к иноземному ярму никому из захватчиков никогда не удавалось.

Историк В. О. Ключевский справедливо отметил как-то: «Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения». Истерзанный непрерывными набегами золотоордынских ханов, которые использовали и страшную силу своих туменов, и коварство, и подкуп, русский исполин все же начал подниматься и набирать силу.

Идеологическим, экономическим, военным центром этого подъема все в большей мере становилась Москва.

В 1378 г. золотоордынские полчища, стремившиеся наказать московского князя Дмитрия за непокорство, были остановлены русской ратью на реке Воже, а потом разбиты и обращены в бегство. «Это, — как отмечал К. Маркс, — первое правильное сражение с монголами, выигранное русскими» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. VIII. М., 1946, с. 151).

Золотая Орда пришла в смятение. Было решено собрать все возможные силы и не просто разгромить усилившегося московского князя, а повторить поход Батыя, вновь пройдя огненным смерчем все русские земли.

Огромное войско под предводительством Мамая летом 1380 г. двинулось в сторону Москвы, чтобы окончательно покорить Русь. Никоновская летопись так передает впечатление современника от страшной силы Орды, возглавленной могущественным временщиком: «И собра воинства много и пойде на великого князя Дмитрия Ивановича, яко лев ревы и яко медведь пыхаа, и аки демон гордяся».