Встречая икону близ Москвы, «изыде весь град в сретение ея, митрополит Киприян с кресты и иконами и кандилы…» Далее летописец приводит молитву, с которой обратился к иконе митрополит и все люди: «О, всесвятая владычица богородице, избави нас от нахождения безбожных Агарянъ… защити князя и люди от всякого зла, заступи град сей и всяк град и страну… Избави нас от нахождения иноплеменнихъ, от поганых пленения, от огня и меча их и от напрасного убиения…»

Затем, как бы имея в виду вторую часть разобранного нами ранее трехчастного строя — диалог богоматери и Христа — летописец пишет: «…благоприятным молением к сыну своему и богу нашему свободи…» В строках летописи мы находим и третью часть триптиха — ответ на моление. Он присутствует и в последующих событиях (уход войск Темир-Аксака), в словах митрополита Киприана, напоминающего великому князю о благодарности за «милость» (ответ на молитву): «…не подобати, о сыну, забвене быть милости и помощи святыя богородици и заступлению на роде человечьстем, да не останется без праздника бывшее силе преславное чудо богоматери пред отчима нашима»[803].

Можно думать, что автор владимирской иконы был не только современником, но и участником этой встречи древней иконы, несомненно переживавшим общественный, патриотический смысл событий. Чуткий художник воспринимал и эстетическую сторону происходящих перед иконой «действ», улавливая их глубокую взаимосвязь со словами молитв и музыкальными ритмами гимнов. В художественной ткани его произведения органично слились музыкальность линейных ритмов и композиционного строя и образ молитвенного предстояния-обращения. Оно как бы вобрало в себя и само стало результатом глубокого понимания синтеза средневековых искусств: литературы (слова молитвы) музыки, сценического «действа». Эта икона, входя в живописный комплекс интерьера собора, была не просто составной его частью, а неотъемлемым звеном сложной системы взаимодействия средневековых искусств, их взаимопроникновения и взаимовлияния.

О. В. Зонова

Ранние фрески Успенского собора Московского Кремля как памятник русской культуры 80-х годов XV в.

Возникновение группы ранних алтарных фресок Успенского собора Московского Кремля большинство современных исследователей датирует началом 80-х годов XV в.[804] Появление этих фресок совпало с последним кульминационным моментом борьбы русского народа против монголо-татарского ига. Через 100 лет после Куликовской битвы, в 1480 г., Русь окончательно освободилась от ордынского гнета.

Исполнение частичной фресковой росписи в алтаре нового Успенского собора стоит в ряду значительных историко-культурных явлений последней четверти XV в. Первое украшение фресковой росписью только что построенного главного храма Русского государства следует рассматривать как один из этапов в осуществлении грандиозной идеологической программы создания нового кремлевского ансамбля столицы единой независимой Руси, сделавшей в последней четверти XV в. немалые успехи на пути централизации.

Исследователи древнерусской живописи совершенно справедливо указывают, как «быстро и непосредственно реагирует монументальное искусство на особенности движения общественной мысли и как непосредственно отражает отдельные исторические ситуации»[805]. Тем более это относится к памятникам общегосударственного значения, как московский Успенский собор с его монументальной живописью.

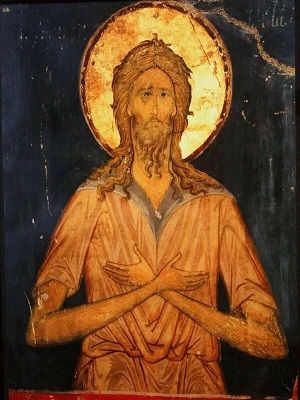

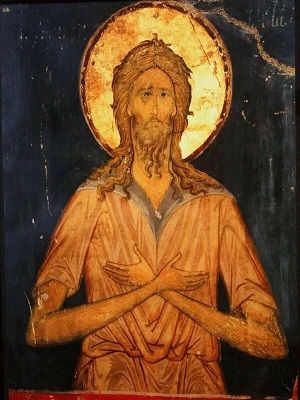

Напомним, что круг дошедших до нас фресок конца XV в. в Успенском соборе ограничивается небольшим числом композиций, сохранившихся в алтарной части здания: в Петропавловском приделе, занимающем северо-восточный угол храма; в жертвеннике на северной стене, отделяющей это помещение от Петропавловского придела; в бывшем Похвальском приделе на уровне нынешнего второго этажа в юго-восточной части собора; наконец, на алтарной преграде под деисусным рядом центрального иконостаса. Время пощадило эти фрески, хотя состояние их далеко не одинаково: от относительно полно сохранившихся полуфигур преподобных и а алтарной преграде (илл. 24–26) до переписанных по старой штукатурке в середине XVII в. композиций, расположенных в жертвеннике («Три отрока в пещи огненной», «Дионисий Глушицкий») и Петропавловском приделе («Семь спящих юношей эфесских»).

Илл. 26. «Св. Алексей Человек Божий». Фрагмент росписи алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля (между северной стеной и входом в Петропавловский придел). Начало 80-х годов XV в.

Особенности общественно-политического и культурного развития Русского государства в последней четверти XV в. нашли отражение в некоторых существенных чертах идейно-тематического содержания живописных циклов алтарных фресок Успенского собора и в их художественном своеобразии.

Одной из определяющих черт русской культуры конца XV — начала XVI столетия было сознательное стремление бережно сохранить культурное наследие прошлого. По отношению к первым стенописям нового Успенского собора это сказалось прежде всего в иконографической преемственности сюжетного состава росписей нового храма от одноименного храма-предшественника. Так, например, можно сказать почти наверняка, что три композиции, которые мы относим к началу 80-х годов XV в. (конкретнее — к 1481 г.), имели свои прототипы и в стенописи предшествующего Успенского собора 1327 г. постройки Ивана Калиты. Это «Семь спящих юношей эфесских», «Сорок севастийских мучеников» в Петропавловском приделе и «Три отрока в пещи огненной» в жертвеннике собора. В русском монументальном искусстве, начиная с домонгольских времен, эти композиции часто сопутствовали друг другу. Они широко представлены в живописи, начиная с памятников Киева и Новгорода XI–XII столетий, и в белокаменной пластике памятников Владимиро-Суздальской Руси XII–XIII вв.[806]

«Семь спящих юношей эфесских» поминались дважды: 4 августа и 22 октября. В один из дней их памяти, 4 августа 1326 г., свершилась торжественная закладка каменной Успенской церкви на Москве митрополитом Петром, событие, зафиксированное почти всеми русскими летописями[807]. Следовательно, эта композиция в Успенском соборе носит мемориальный характер[808]. В этом своем значении она могла уже появиться в храме-предшественнике нынешнего Успенского собора в Петроверижском приделе, пристроенном к храму 1327 г. митрополитом Феогностом в 1329 г.[809] и посвященном памяти митрополита Петра — предшественника Феогноста на митрополичьей кафедре. При исполнении первых храмовых декораций в новом Успенском соборе эта композиция «была повторена. Соответственно были воспроизведены и две другие композиции триады: «Сорок севастийских мучеников» и «Три отрока в пещи огненной». Стремление повторить некоторые существенные детали сюжетного состава росписей Успенского собора XIV столетия в стенописи конца XV в., которое улавливается в отдельных, счастливо уцелевших от первой росписи нового храма алтарных композициях, — это проявление весьма характерного для русской культуры конца XV в. исторического ретроспективизма. Указанную особенность культурного развития рассматриваемого периода отметил в своем докладе на юбилейной конференции, посвященной 500-летию Успенского собора, Б. А. Рыбаков: «Прогрессивным следует считать широкое обращение к русскому историческому прошлому, поиски корней и прецедентов, укреплявшие в сознании людей средневековья новые общегосударственные явления, характерные для эпохи»[810]. Наряду с воспроизведением сюжетного состава росписей первого Успенского собора на стенах нового храма, сюда можно отнести и такие факты, как восстановление Василием Дмитриевичем Ермолиным в 1471 г. Георгиевского собора 1234 г. в Юрьеве-Польском, воспроизведение лицевого летописного свода Владимиро-Суздальской Руси — Радзивилловской летописи, программная ориентация нового строительства в Московском Кремле на архитектуру Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода и раннюю московскую архитектуру рубежа XIV–XV вв.